Versões de Luto nas Ruas de São Paulo

Ana Elisa Volpato Ortolano

Ian Gabriel Couto Schlindwein

Luto é complicado, porque ele nos coloca nessa dimensão do infinito. O luto de um, vira o luto de todos nós, dos que já foram, dos que estão e dos que virão.

Christian Dunker

Numa anotação a respeito do seu último texto, as famosas teses “Sobre o conceito de história”, Benjamin declara: “A construção histórica é dedicada à memória dos sem nome”.

Jeanne Marie Gagnebin

1. Considerações iniciais

O presente artigo surge da nossa inquietude diante da violência estatal, do apagamento e da não-inscrição na memória coletiva de lutos no presente1. É, antes de tudo, um gesto de escrita que nasce de um desespero perante a barbárie, que nos impele a elaboração simbólica, um certo tecer de questões: deixando-nos afetar pelos modos de dizer sobre o luto no campo da Psicanálise – em especial, em Allouch (2011) – buscamos, do lugar de entremeio da Análise do Discurso2, pensar a dimensão de um luto coletivo.

Para tanto, nos propusemos a escutar os modos como a política atravessa tanto a dimensão psicanalítica do luto – que aponta para a relação entre o ato subjetivo de luto público, a escrita de um luto e o testemunho, ou em outras palavras, a importância do público e do laço social no reconhecimento e legitimação de um luto subjetivo3 –, quanto a dimensão materialista de que há luta de classes – que aponta para a distribuição desigual da morte, do direito a enunciar, do direito à vida e do direito ao luto4 –, tendo como ponto de encontro e atrito o sujeito como sujeito de linguagem. Com isso, não propomos adicionar as contribuições de cada campo ao debate em torno do tema do luto, e muito menos justapô-las ou colocá-las em relação de complementariedade: buscamos tornar produtivas as perguntas que cada campo coloca ao outro.

Nas tensões entre descrição e interpretação, estrutura e acontecimento5, construímos um dispositivo teórico-analítico de leitura do luto público pelas sete pessoas massacradas pela polícia e/ou grupos de extermínio, enquanto dormiam na praça da Sé, em São Paulo, na madrugada do dia 19 de agosto de 2004. Montamos um arquivo6 e recortamos um corpus, principalmente com materiais publicados por um projeto de mídia livre chamado O Trecheiro, jornal produzido e distribuído pela e para população em situação de rua de São Paulo conjuntamente com voluntários e colaboradores7, que testemunhou, denunciou, textualizou e sistematizou o acontecimento, seus desdobramentos, a impunidade e os atos públicos de luto, por cinco anos, mensalmente, de agosto de 2004 a maio de 20098. Em enorme medida, eles são responsáveis por esse acontecimento não cair no esquecimento e por qualquer reflexão posterior poder ter elementos enraizados nos concretos das ruas do centro de São Paulo.

Faz-se necessário pontuar também, em diálogo com os estudos sobre testemunho, a incompletude do arquivo, o irrecuperável das cenas de dor e a impossibilidade de tudo (se) dizer constitutiva de qualquer testemunho, e mais especificamente, de um testemunho de um luto ou da escrita deste, que diz da relação dos sujeitos com a realidade como catástrofe e da história como trauma9. Vivemos em um país marcado pelo genocídio e violência diária, em que raça, sexo, gênero e classe se imbricam10 e onde a interdição aos rituais de luto molda sua história e sua estrutura. Brasil é a própria brasa que queima durante a longa noite11. Em “São Paulo à noite, o mundo se divide em dois” (MC Kauex, 2019): uma cidade conflitiva e contraditória que não cessa de se dividir12, entre os metros quadrados mais caros do mundo e a Cracolândia13.

2. A(s) cidade(s) dos mortos: a relação constitutiva entre sujeitos, espaços e sentidos14

Allouch (2011, p. 142) se refere aos cemitérios como as cidades dos mortos, onde a função privada prevalece sobre a função pública: “a família se muda ritualmente ao lugar onde goza de uma "concessão à perpetuidade" - sim, eles se atrevem a chamá-lo assim, e até mesmo a incluí-lo na lei”15. Este ponto nos levou a pensar nos cemitérios brasileiros: de um lado, jardins grandiosos, ornamentados sobre as tumbas, estátuas que parecem de museus, com nomes e, sobretudo, sobrenomes, fotos e epitáfios dos mortos; contrastando com gavetas amontoadas em cemitérios precários ou mesmo com as valas comuns ou públicas, também nomeadas como “vala dos mendigos e indigentes”16, onde a terra ou o concreto guardam mortos sem nome, não-identificados, reduzidos a um número. A própria nomeação como “vala dos mendigos e indigentes” ou “foi enterrado como indigente”17 que é produzida pelo discurso dominante e posto a circular pela mídia hegemônica, produz uma naturalização da distribuição desigual ao luto e legitima um enquadramento que escapa ao escopo do humano, como espécie de não-vidas ou então de vidas nas condições de inlutáveis18.

É preciso dizer que essa não-identificação se relaciona diretamente a necropolítica19 do Estado, tendo em vista que 3.000 mortos foram enterrados como não-identificados entre 1999 e 2013, e muitos ainda constam como pessoas desaparecidas, funcionando como um “redesaparecimento”: o não cruzamento entre o boletim de ocorrência da morte com o do desaparecimento, que conjuntamente com o curto prazo para reconhecimento dos corpos no IML20, leva-os a serem enterrados sem identificação nas valas públicas ou usados pelos laboratórios das faculdades biomédicas, sem que ninguém, além do próprio Estado, este poder “impessoal”, saiba21.

Esta violência da distribuição desigual do direito ao luto toca numa questão importante do pensamento de Allouch (2011) sobre esta questão nos tempos atuais, em que o luto se torna cada vez menos uma questão coletiva, sendo relegado à esfera do privado. Segundo o psicanalista francês, desde a Primeira Guerra Mundial estamos vivendo um tempo de morte seca, onde uma perda se configura como sem compensação alguma, como uma perda a secas, em que lidamos com uma tripla ausência: não há mais morte no grupo, não há mais morte de si e, como consequência, não há mais luto. “Acontece que, na ausência de um rito com respeito à morte, sua atual selvageria tem como contrapartida que a morte empurre o luto ao ato” (ibid., p. 9).

Como consequência da redução do luto a um ato, Allouch entende que é através deste (que é sempre público) que se produz a passagem do estatuto do morto de desaparecido para inexistente, isto porque todo morto seria um desaparecido na e para a realidade psíquica do enlutado, e a transformação desta relação subjetiva com o morto que constituiria o ato de luto. Nos perguntamos como ficam, deste modo, os enlutados destes mortos cujos corpos nunca foram encontrados? Esta passagem do estatuto do morto de desaparecido para inexistente – o ato de luto - fica interditada/prejudicada para esses sujeitos enlutados?

Estas perguntas dizem respeito tantos aos enlutados pelos mortos enterrados sem identificação e sem a notificação de familiares e amigos (muitas vezes em situação de rua também), ao mesmo tempo em que também se relacionam diretamente aos enlutados das pessoas assassinadas durante a ditadura civil-militar-empresarial, cujos corpos seguem desaparecidos22. A diferença é que, dos desaparecidos da ditadura, “sabemos”23 os nomes, a data do desaparecimento24, enquanto que as pessoas em situação de rua que morrem sequer são localizáveis ou identificáveis como mortas. Barbáries que, além de uma não anular a outra, conversam25, incluindo na acusação de perpetradores em comum.

No cemitério de Perus, em São Paulo, quando localizaram uma enorme vala clandestina da ditadura em 1989, encontraram ali ossadas de presos políticos, de pessoas em situação de rua, vítimas da polícia e de grupos de extermínio26. As sete vítimas do massacre pela polícia no dia 19 de agosto de 2004 também foram enterradas no cemitério de Perus, duas delas como desconhecidos, sem nome27. Todas essas questões tocam em problemas éticos que envolvem a perpetuação do sofrimento destes enlutados e a desumanização de seus entes queridos, produzidos pela brutalidade do Estado e todas as suas formas de violência legalizada28.

3. O paradoxo da escrita de um luto coletivo: real, língua, acontecimento e testemunho

Em 2004, ninguém esperava que um dia ia ter essa questão desse massacre na rua. Quando chegou em 2004, foi um holocausto pra rua toda. Foi uma coisa assim, que pra todos nós foi uma dor profunda.

Antônio Araújo29

O problema continua, a violência continua. Então, estamos mostrando que não esquecemos, porque essas pessoas não podem ter morrido em vão. Os moradores de rua continuam sofrendo perseguições, morrendo sem atendimento. O massacre não acabou.

Sebastião Nicomedes de Oliveira30

Esse medo de perder... na rua é muito real. [...] A rua é um sumidouro.

Rosângela Ramos31

Há (pelo menos) duas questões em jogo sobre a impossibilidade de dizer quando pensamos no testemunho do ocorrido: a perda da experiência e a experiência da perda. Em Benjamin (1987), temos que o capitalismo vem destruindo formas comunitárias de transmissão e de tradição – o que torna muito difícil passar adiante experiências vividas através do narrar de histórias. Em Selligman-Silva (2000), temos que estes eventos traumáticos32 são experiências não só indizíveis, como inimagináveis e ao fim e ao cabo invivíveis: porque representam o real por excelência, isto é, são marcados por um excesso de realidade que ultrapassam a nossa capacidade de imaginar e representar. A escrita do Trecheiro sobre o massacre funciona no conflito entre a necessidade e a impossibilidade de dizer.

Destacamos também que, de nossa posição de leitura, levamos em conta a diferença entre arquivo e acontecimento: nós não temos acesso ao acontecimento em si, mas a diferentes textualizações dele. O real do acontecimento é a sua opacidade e o fato de não poder ser dito. Buscamos, deste modo, atentarmos às diferentes formalizações do acontecimento nos jornais: não reduzindo-o à escrita, mas entendendo que esta textualização produz sentidos sobre o acontecimento, significa-o.

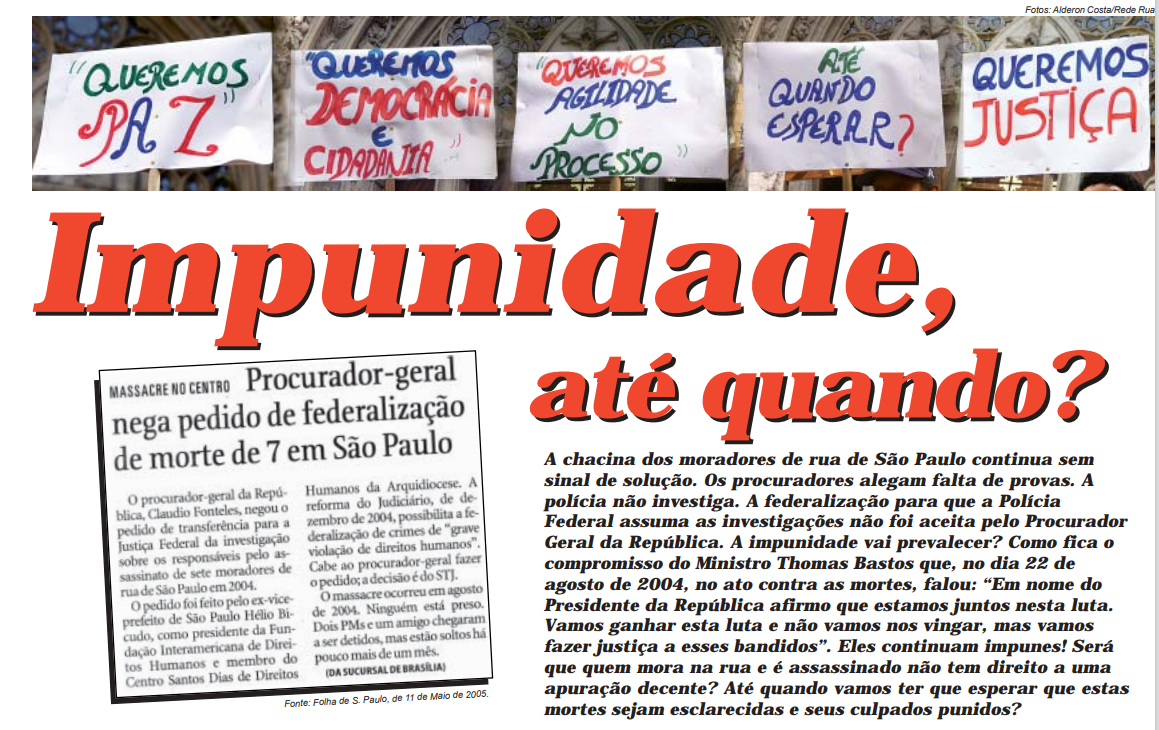

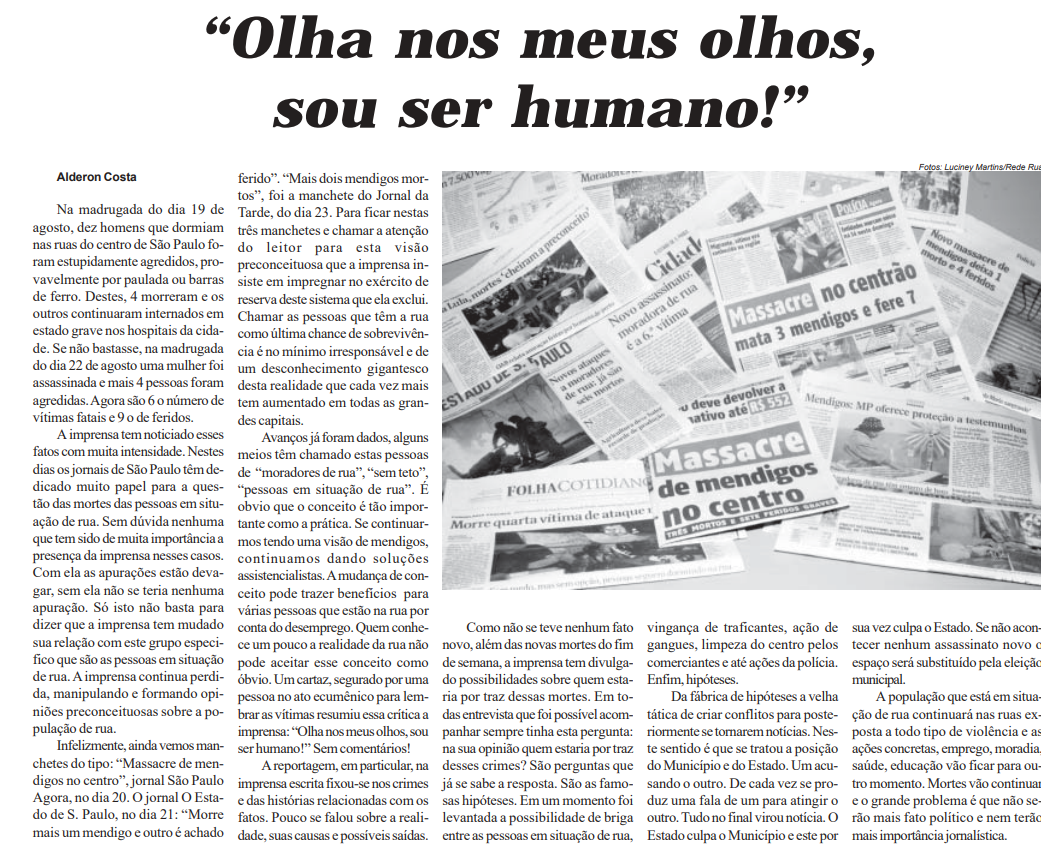

Esta produção de sentidos para o acontecimento é uma questão sobretudo política, tendo em vista que, por exemplo, na mídia hegemônica (Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, etc.), ao (se) textualizar o acontecimento do dia 19 de agosto de 2004, nomeiam como “Massacre da Sé” ou “Chacina da Praça da Sé”. Estas nominalizações permitem elidir, não explicitar, quem realiza a ação, quem recebe a ação, a temporalidade da ação, etc.; dos verbos “massacrar” e “chacinar” derivam-se os nomes “O Massacre/Chacina da (Praça) da Sé”, que por sua vez derivam de uma frase “a polícia massacrou/chacinou a população de rua na praça da Sé”, mas que ao serem nominalizados, colocam em jogo a designação de um lugar e apagam/silenciam sobre os sujeitos massacrados/chacinados e sobre os sujeitos massacradores/chacinadores. “Esse apagamento do sujeito revela traços de um genocídio de raça e classe no Brasil” (Chaves, 2020, p.23).

No jornal O Trecheiro, o acontecimento é nomeado também como “Massacre do Povo da Rua”, “Chacina dos Moradores de Rua” e “Massacre das Pessoas em Situação de Rua”33, trazendo para além da dimensão do espaço, a dimensão do sujeito massacrado, ao mesmo tempo que continua não explicitando o Estado (a polícia) como responsável pelo massacre – esse apagamento revela traços da impunidade, tendo em vista que não se responsabilizou ninguém, até hoje. Estas nomeações, ao colocar em jogo o sujeito massacrado, povo da rua/moradores de rua/pessoa em situação de rua, acionam uma memória que inscreve este acontecimento singular do dia 19 numa cadeia macabra de repetições:

Alguns crimes que ficaram marcados nesta memória foram, por exemplo, a operação “mata-mendigos” na década de 1960, por ocasião da visita da Rainha Elizabeth ao Brasil, e a ‘Chacina da Candelária” em 1993, ambas na cidade do Rio de Janeiro. A chacina na cidade de Salvador em 2010, e ainda, ao longo do mesmo ano, o assassinato de 32 pessoas em situação de rua na cidade de Maceió, além do assassinato de Galdino e tantos outros (Melo, 2016, p. 54).

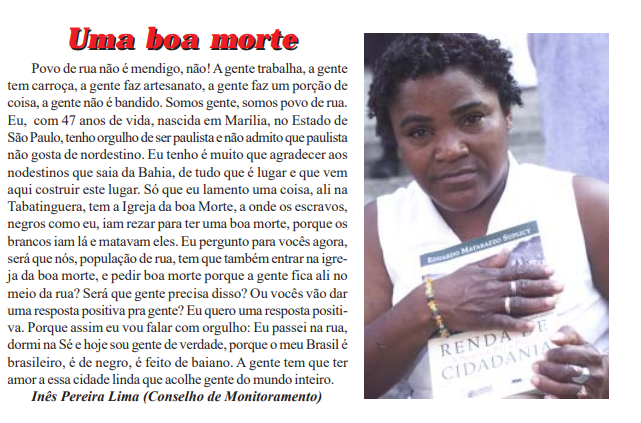

Ressaltamos, assim, que a nomeação como “massacre do povo da rua/ das pessoas em situação de rua/ dos moradores de rua”, produz identificações e que nomear o acontecimento é um gesto sobretudo político. Um traço marcante das reportagens do jornal O Trecheiro é que muitas denunciam a nomeação “Massacre de mendigos no centro” pela mídia hegemônica como preconceituosa: “povo da rua não é mendigo não!” é a resposta textualizada – uma negação forte, polêmica, que mostra uma relação antagônica e que aponta para uma disputa por nomeação e por dizer o acontecimento de outro jeito, a partir de outras vozes, com outros focos e enquadramentos34. Por mais que saibamos que as palavras não possuem sentido fixo, o jornal parece apontar para uma memória de desumanização (que borra as fronteiras entre sujeito e abjeto35, vida e não vida, e as possibilidades de comoção) acionada pela palavra “mendigo” – como da resposta dos assassinos “justificando” a morte de Galdino em 1997: “pensamos que era um mendigo”36.

E uma outra reportagem, de janeiro de 2005, o jornal O Trecheiro textualiza uma denúncia às mídias hegemônicas por noticiarem falsamente as mortes do massacre, dizendo que morreram “porque tinham envolvimento com drogas”37. Definitivamente, os mortos são perseguidos, difamados, deslegitimados em vários sentidos – há uma repetição no arquivo do jornal de reportagens que buscam legitimar um dizer que reconhece o crime e que aponta para uma tentativa, incessante, de dizer de um outro lugar, de um lugar que legitima um luto porque reconhece a vida dos que morreram. É uma disputa por memória e pelo luto, pois ao dizer “morreram porque tinham envolvimento com drogas” se extingue as possibilidades de efeitos de comoção, pois não se trata mais de lamentar a perda destas pessoas, mas de “se livrar da existência de ‘drogados’”38 – uma espécie de morte dupla, que mata os corpos e as memórias39.

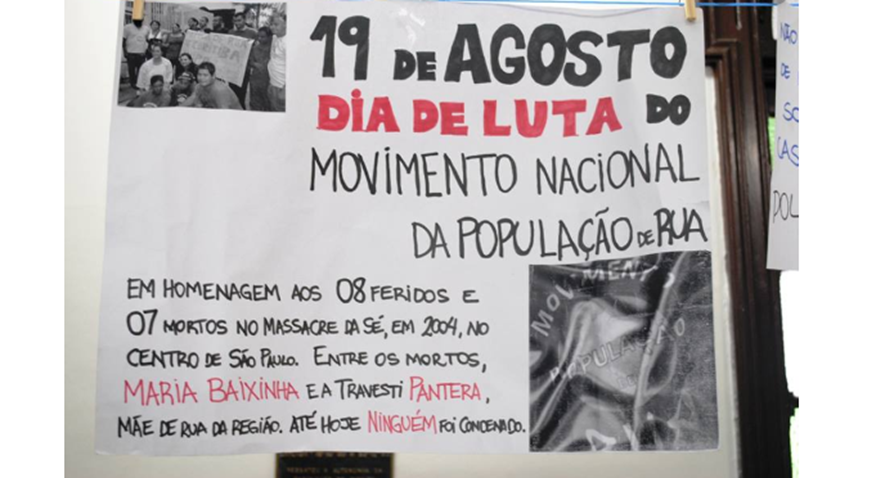

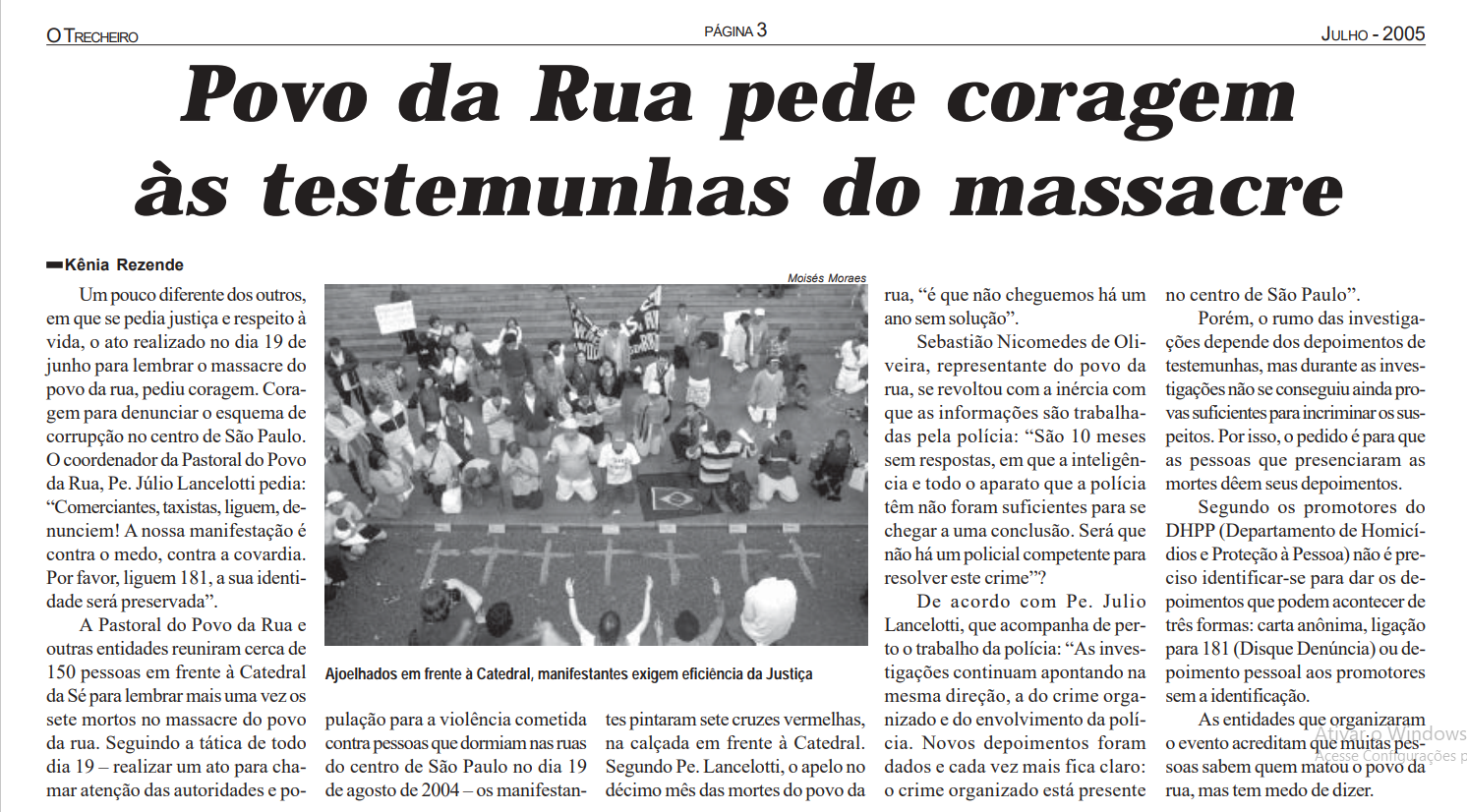

No primeiro ano que se seguiu ao massacre, todos os dias 19 de cada mês foram marcados por manifestações de rua em São Paulo, “que eram designadas como ‘atos pela vida’, mas que se realizam como espécies de ‘lutos públicos’ (De Lucca, 2016, p. 29) e o dia 19 de agosto foi instituído como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, tendo anualmente manifestações pelo menos nas capitais do país. O jornal O Trecheiro publicou mensalmente reportagens sobre essas manifestações e contra a impunidade. E em agosto de 2004 a edição do jornal se apresentou com uma tarja preta em seu logo e com a manchete principal “Estamos de luto, mas continuamos na luta”40. Uma marca do jornal, neste sentido, é que se inscreve como parte de um “nós”, e a voz da edição é também uma voz que lamenta: “A equipe do jornal ‘O Trecheiro’ quer expressar sua dor pelas mortes acontecidas nestes últimos dias na cidade de São Paulo”. Neste corpus, “nós” funciona tanto unindo quanto dividindo: um “nós população de rua”, um “nós do movimento nacional da população de rua”, um “nós do jornal O Trecheiro” e um “nós sociedade brasileira” que não cessa de se dividir e produzir efeitos.

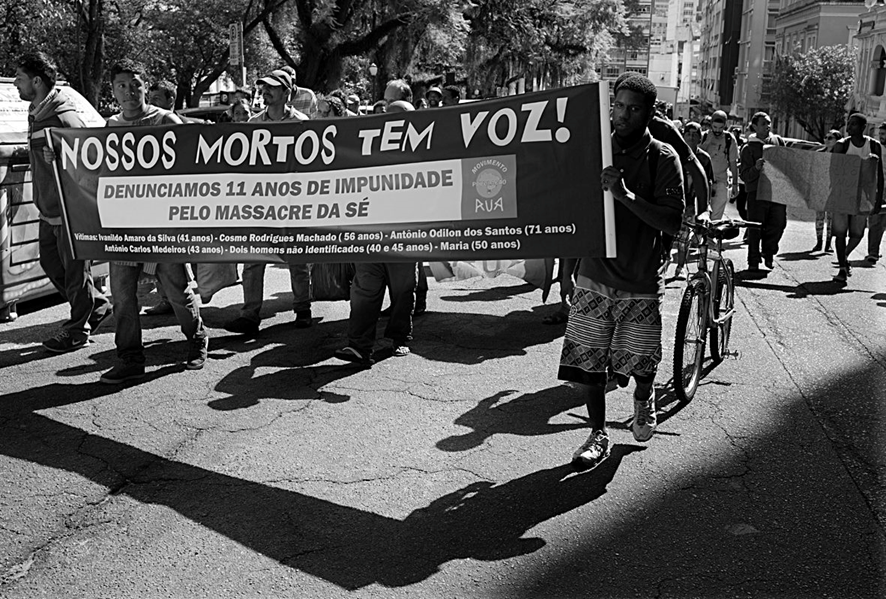

Figura 1 - Manifestação de rua no dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, São Paulo, 19 de agosto de 201541

O dizer do cartaz escreve e inscreve uma disputa tanto pela memória quanto pelo luto, na medida em que este “nós” engendra um outro olhar e marca na/pela língua as diferenças assimétricas e as relações de dominação e opressão que estruturam nossa sociedade: “nossos mortos” não são “seus mortos” – escreve-se a diferença e aciona uma memória onde raça e classe sobrederteminam historicamente quem morre, quem vive e, ainda, a quem a morte escapará ao escopo de delito, tendo em vista que se ninguém é punido – impunidade, “é porque não foi crime” – fica in-significado, não se escreve/inscreve na memória. Se inscreve também na fotografia, os corpos42 que seguram os cartazes, o que coloca o dizer em relação a uma enunciação de corpo inteiro, onde os corpos fazem parte do sentido ao dizer “nossos mortos tem voz!” – algo “da ordem de uma inscrição material de efeitos imagéticos sobredeterminados por uma memória que não consegue contornar os efeitos de raça” (Modesto, 2020, s/n). Estes efeitos de raça não são textualizados no dizer, mas entram “como algo da ordem do interdiscurso, uma ausência que é da ordem da evidência” (Chaves, 2020, p. 33).

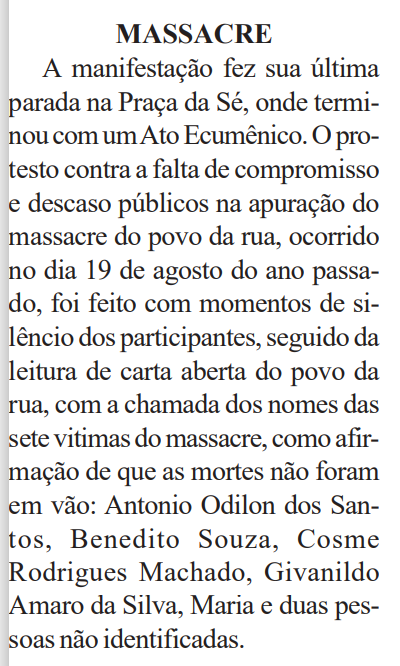

Logo abaixo, o cartaz traz os nomes próprios dos sete mortos pelo/no massacre com as idades, num gesto político de desfulanizar, restituir-lhes nome e idade aos que morreram43. Ao mesmo tempo que, paradoxalmente, os nomes em lista produzem um certo efeito de anonimato, na medida em que (se) escreve cada nome, mas não se escreve suas singularidades ou traços que os distingam enquanto sujeitos. A edição do jornal O Trecheiro de agosto de 2004 também traz os nomes próprios e em diversas outras edições ao longo dos anos. Encontramos cartazes de manifestações de 2004 e de outros anos que também nomeavam os mortos, além de fotos de cruzes e placas de papelão com cada nome.

Ao recortar estes materiais, chamou-nos atenção que na maioria deles se textualizavam: cinco nomes próprios masculinos – completos, com sobrenomes e um deles acompanhado de um apelido “Pantera” –, um nome próprio feminino sem sobrenome “Maria”, algumas vezes acompanhado de um apelido “Baixinha”, e “duas pessoas não-identificadas” ou “dois homens não identificados”. “Dois homens não identificados” inscritos na cadeia de nomes próprios diz respeito a violência de uma morte anônima, não nomeada – mas que de alguma forma ganha existência no discurso, se marca, se inscreve em uma dimensão de corpo pelo gênero e idade (ao mesmo tempo em que se perde/apaga a dimensão imaterial do corpo)44 – “dois homens não identificados (40 e 45 anos)” – e, de certa forma, a ausência dos nomes se faz como uma denúncia em cada cartaz, placa, cruz, onde o dizer sobre os mortos não identificados, se materializa. Além disto, ao nos depararmos com outros materiais, pudemos ver como nomear com o nome de registro também pode ser da ordem de uma violência e de uma morte dupla:

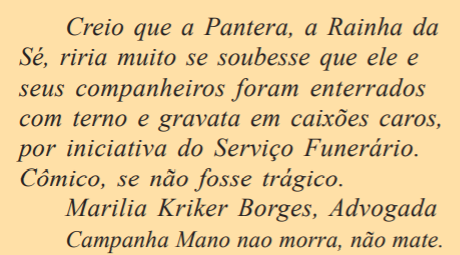

Figura 2 - Trecho da Sessão de Cartas, Jornal O Trecheiro, edição de setembro de 2004

Figura 3 - Nota sobre os 15 anos do Massacre da Sé, ADESAF, 19 de agosto de 201945

Nestes outros recortes, o apelido se escreve como um nome próprio “Pantera” e aparece determinado como “a Pantera”, articulado com outras nomeações “a Rainha da Sé”, “a travesti Pantera” e “ø mãe de rua da região”, inscrevendo a singularidade desta perda, que não se diz mais só através de um nome próprio “a Pantera”, mas (se) diz também da perda de uma mãe e de uma rainha da rua/ da Sé/ da região – um outro modo de dizer sobre a vida de quem morreu, inscrevendo sua singularidade insubstituível, e a dimensão dos enlutados – a Pantera como mãe da rua da região aponta diretamente para seus filhos de rua enlutados. E nos aponta diretamente para a violência simbólica que mata Pantera várias vezes: a grande maioria dos materiais encontrados, com exceção destes dois recortes, traziam seu nome de registro masculino, ou a tratam como “homem” ou “ele” – inclusive se textualiza “A Pantera, a rainha da Sé” e “ele” no mesmo enunciado – marcando algo da ordem de uma pane no (cis)tema46. Um texto que se pretende como uma denúncia do Serviço Funerário (da prefeitura), mas que deixa escapar outra denúncia: a Pantera, a Rainha da Sé, foi enterrada como “ele”, “de terno e gravata”! Produz-se assim uma negação e uma deslegitimação da identidade feminina de travesti, matando a Pantera, então, pelo menos três vezes: quando a assassinaram47, quando a enterraram de terno e gravata e a cada vez que a referem no masculino ou com seu nome de registro.

E os oito sobreviventes do massacre? E a Priscila Machado da Silva, única testemunha do massacre que chegou aos tribunais, e que foi assassinada por um policial no dia 23 de maio de 200548? Isso acrescenta outra dimensão acerca das impossibilidades de dizer do testemunho, para além da que já pontuamos: a testemunha coloca sua vida em risco. O que foi de fato o caso. No jornal O Trecheiro, em julho de 2005, escreve-se a manchete “Povo da rua pede coragem às testemunhas do massacre”49 e afirma-se que “muita gente sabe o que aconteceu, mas não pode falar porque pagaria com a própria vida” 50. Aciona-se a memória de que vivemos num país em que o Estado tortura, mata e silencia/censura51 as vozes que “falam quando se exige silêncio” (Pêcheux, 1990). Dando uma dimensão da resistência que foi necessária para que estas mortes não permanecessem em silêncio e que o luto ocupasse o espaço público e fosse declarado/ reconhecido.

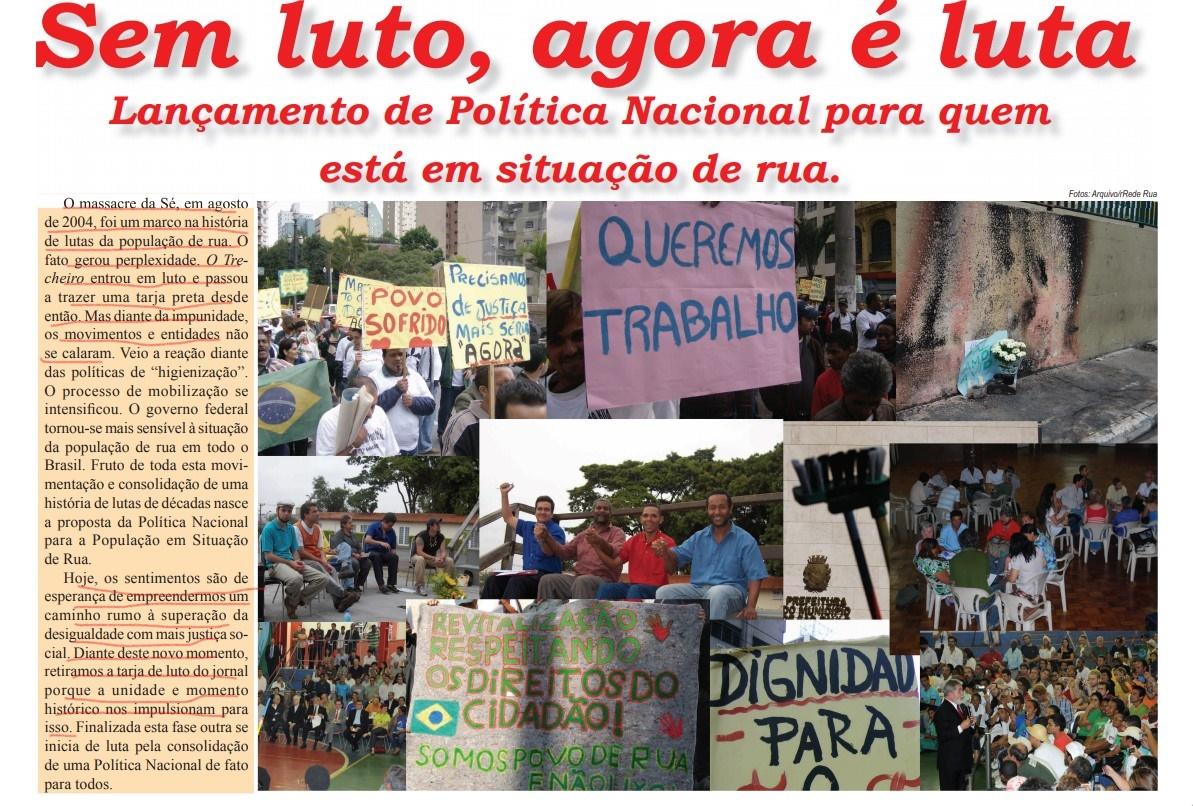

Outro gesto de escrita nos chamou a atenção: na edição de maio de 2009, o jornal O Trecheiro estampa a seguinte manchete: “Sem luto, agora é luta: Lançamento de Política Nacional para quem está em situação de rua”52. No corpo da matéria aparece que:

O massacre da Sé, em agosto de 2004, foi um marco na história de lutas da população de rua. O Trecheiro entrou em luto e passou a trazer uma tarja preta desde então. Mas diante da impunidade, os movimentos e entidades não se calaram. [...] Hoje, os sentimentos são de esperança de empreendermos um caminho rumo à superação da desigualdade com mais justiça social. Diante deste novo momento, retiramos a tarja de luto do jornal porque a unidade e momento histórico nos impulsionaram para isso.

Essa escrita coloca uma pergunta para Allouch (2011) – é possível pensarmos em atos coletivos de luto? E colocam em jogo a dialética entre memória e esquecimento:

O testemunho deve ser visto como uma forma de esquecimento, uma “fuga para a frente”, em direção à palavra e um mergulhar na linguagem, como também, por outro lado, busca-se igualmente através do testemunho, a libertação da cena traumática. Nietzsche, na já mencionada obra sobre as vantagens e desvantagens da história para a vida, destacara justamente a necessidade do esquecimento. Existe um limite inexorável da memória e da rememoração (Seligmann-Silva, 2000, p. 90, grifo do autor).

Os antropólogos De Lucca (2016) e Melo (2016) interpretam que o luto público e coletivo das vítimas do massacre marcou uma produção de novos sujeitos, na medida em que constituiu uma nova posição política coletiva – um “nós” população de rua – pelo nascimento do Movimento Nacional da População de Rua e pela conquista de uma “Lei de Política Nacional para quem está em situação de rua” – esta tese parece tocar no que diz Allouch (2011) sobre o enlutado em posição de sujeito desejante e que se produz um outro sujeito a partir do ato de luto. Claro que não sendo intransponíveis, na medida que Allouch localiza essa tese na singularidade de um sujeito, enquanto os antropólogos apontam para um lugar de enunciação forjado coletivamente – quais as relações do ato coletivo com o ato singular de luto?

De lá pra cá, toda essa situação que aconteceu com os irmãos de rua, foi uma grande reflexão pra rua. A rua se interagiu, a rua nasceu! Quando isso aconteceu, deu uma coisa assim, de todos nós que estávamos nessa situação acordarmos para o que estava acontecendo, porque isso aí poderia se expandir, acontecer com qualquer um de nós lá! Qualquer um de nós que estivesse na rua. E foi aí que foi a grande mobilização da população em situação de rua, a grande conscientização de cada um de nós que também estava vindo desse processo e de outras pessoas que vieram somar: veio Tião, Carlinhos, um monte de pessoas que estava na rua também, que estava no processo da gente discutir e fazer alguma coisa pela rua53.

Essas questões dizem respeito ao tempo lógico de Lacan (1981), na medida em que o acontecimento escapa à linha cronológica de um antes, durante, depois e um fim – o tempo lógico põe três momentos: o tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de concluir. O tempo de ver dura um instante, o tempo de compreender não tem uma duração definida e o concluir é sempre antecipado – é uma certeza que sempre carrega uma dúvida, mas parte pro ato –, não há uma certeza de um fim, mas marca um instante, um ponto que traz todos os momentos anteriores54 – o tirar da tarja preta pelo jornal e a publicação da matéria “sem luto, agora é luta” parece algo desta ordem. O fim que se marca ao enunciar o fim de um luto traz à tona a temporalidade de todos os outros materiais que trouxemos e aponta para uma temporalidade própria deste arquivo de morte e de luto – um fim antecipado e incerto que não encerra, mas marca uma transformação. Um tempo não mecânico e vazio, mas repleto de “agoras”, como diria Benjamin (1987): algo que dê algum substrato para ser possível romper a desenfreada continuidade da barbárie.

4. Considerações finais

Este trabalho é muito pequeno para dar conta das complexidades e de tantas formas de silêncio que atravessam este arquivo. Com ele, esperamos, apenas, contribuir com a circulação destes testemunhos. Longe de pensar a população em situação de rua como grupo monolítico e homogêneo, buscamos explicitar a eficácia da divisão desigual do direito de enunciar nos seus efeitos de legitimidade, verdade, credibilidade, autoria, identificação e circulação, que dizem respeito a um silenciamento/censura/apagamento que afeta estes lugares de enunciação historicamente subalternizados, impedindo que certos sentidos sejam produzidos ou veiculados por certas posições55. E como tudo isso produz também efeitos no direito ao luto.

A fim de produzir um efeito de fechamento, retomaremos brevemente alguns pontos sublinhados por este percurso de leitura. O primeiro é a importância da disputa na significação do acontecimento pelo jornal O Trecheiro: nomear quem foram os sujeitos massacrados, relacionando a violência do ocorrido com uma questão política de genocídio e perseguição à população em situação em rua, ao invés de só situá-lo em um território – Praça da Sé –, ressaltando, inclusive, a relação constitutiva entre espaços e sujeitos. Nomear o que estava apagado, presente por ausência, no discurso hegemônico. Cabe retomar que a permanência da ausência de nomeação dos sujeitos massacradores/chacinadores aponta para a evidência do papel do Aparelho Repressor do Estado, sua impunidade e seu funcionamento pela perseguição de quem o denuncia. Esta relação entre a censura e o in-significado é incontornável na história dessa formação social chamada de Brasil.

O segundo, se relaciona com o primeiro: há no arquivo deste jornal a recusa não só da nomeação do acontecimento como “Massacre da Sé”, como da significação dos mortos da população de rua como “mendigos” e “drogados”56. Esta recusa diz de uma memória associada a estes significantes, da população de rua enquanto corpos conflitivos na chave de um problema urbano57. Isto porque, apesar de existirem pessoas em situação de rua no mundo todo, no Brasil sua existência está intrinsicamente relacionada com o modo perverso como se operou a transição do trabalho escravizado para o livre-assalariado: no mesmo ano da abolição da escravidão, surge a proposta de “Lei da Vadiagem”, um modo de punir à população escravizada que foi jogada na rua por não terem trabalho, isto é, criminalizá-las pelas próprias condições a que foram submetidas58. A necropolítica, onde raça e classe se imbricam, naturaliza a barbárie da violência pela construção desse “inimigo interno”: o mendigo drogado, a moralização de uma questão política. Temos, assim, que a recusa destes nomes diz de uma tentativa incessante de desfazer estes sentidos cristalizados pela ideologia dominante, a fim de produzir uma outra memória: que interrompa este processo de desumanização59 e impedimento à comoção e, portanto, possibilite um reconhecimento/legitimação tanto dos mortos quanto dos vivos. Allouch (2011) nos provoca: em que lugar público estão esses mortos? Como são tratados/significados? Porque isso diz de onde estão e como são significados os vivos.

O terceiro diz do paradoxo dos lutos coletivos, na medida em que há uma impossibilidade de desfulazinar todos que foram massacrados. A necropolítica diz das valas comuns, lotadas de mortos sem nomes. Este arquivo funciona, assim, nesta contradição entre reconhecer e nomear e o se perder no anonimato das listas sem fim de desconhecidos, nomes, idades etc. Aponta também que dar nomes aos mortos é político, pois as violências envolvendo raça, classe, gênero e sexualidade, não deixam de atravessar estes gestos. Não parece ser possível, ainda, inscrever e escrever a dimensão singular e insubstituível de cada morto (seus lugares na família, na comunidade etc.) nesta chacina, o que diz muito das políticas de apagamento, de silenciamento e de morte.

O quarto, em diálogo com a psicanálise, retomamos como o não silenciamento do jornal e da população operou na construção e na elaboração, mesmo que parcial, do luto e do traumático, o que se relaciona diretamente com a construção de um nós-político população em situação de rua60, uma nova posição sujeito que se produz nestas condições. Afinal, foram anos de denúncias, homenagens, rememorações e ocupação do espaço público. O ato do jornal de retirar a faixa de luto junto com o lançamento da Política Nacional da População em Situação de Rua, o fato de terem marcado a data do massacre como Dia Nacional de Luta dessa população, com atos sendo realizados anualmente, tudo isso aponta para o papel incontornável do luto na luta. Freud (2010) nos diz da diferença entre luto e melancolia: o luto tem um fim, pois, ao contrário da melancolia, possibilita a produção de uma nova posição de desejo. É o trabalho de luto61 que permite que os sujeitos não caiam em uma posição melancólica: é esta elaboração simbólica que retira o enlutado de uma posição inerte e de isolamento para uma posição de erótica de tecer relações com o mundo, isto é, narrar e nomear o acontecimento é o que permite elaborar o vazio do trauma. É o que transforma luto em luta. Marca um antes e um depois: “a rua se interagiu, a rua nasceu!”62.

Este percurso parece-nos salientar o papel incontornável do luto e da memória na construção de uma luta coletiva.

Referências

ADESAF. Nota sobre os 15 anos do Massacre da Sé. ADESAF. 2019. Disponível em: <http://adesaf.org.br/novo/nota-sobre-os-15-anos-do-massacre-da-se/>. Acesso em: jul. 2020.

ADL - ALÉM DA LOUCURA. Favela Vive 5 - ADL | Major RD | Mc Hariel | Mc Marechal | Leci Brandão (Prod. Índio). Youtube, 26 jan. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R_4Clufmtq8&ab_channel=AlémdaLoucuraADL>. Acesso em: dez. 2023.

AIRES, S. Corpos marcados para morrer. Revista Cult. ed. 240, s/n, nov 2018. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/corpos-marcados-paramorrer/>. Acesso em: jul. 2019.

ALBUQUERQUE, F. Ato em São Paulo lembra 11 anos do massacre de moradores de rua na Sé. Agência Brasil. 19 ago. 2015. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-08/ato-em-sao-paulo-lembra-11-anos-da-massacre-de-moradores-de-rua-na-praca-da-se>. Acesso em: mar. 2024.

ALICE. Povo da rua promove manifestação. Alice: Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação. 01 set. 2015. Disponível em: <https://www.alice.org.br/povo-da-rua-promove-manifestacao-2/>. Acesso em: mar. 2023.

ALLOUCH, J. [1997] Érótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Trad. Silvio Mattoni, Buenos Aires: El cuenco de plata S.R.L., 2011.

BALDINI, L. J. S.; CHAVES, T. V. Do visível ao nomeado: enquadramentos do humano. Trabalhos em Linguística Aplicada, Campinas, SP, v. 57, n. 2, p. 799–820, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8652031>. Acesso em: abr. 2025.

BALDINI, L. J. S.; ORTOLANO, A. E. V. (Re)existência nas ruas: entre punição e caridade. RUA, Campinas, SP, v. 25, n. 1, 2019. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/article/view/8654675>. Acesso em: abr. 2025.

BENEVIDES, B. G. Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2024 / Bruna G. Benevides. ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) – Brasília, DF: Distrito Drag; ANTRA, 2025. Disponível em: <https://antrabrasil.org/assassinatos/>. Acesso em: abr. 2025.

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaio sobre literatura e história da cultura. Trad.: Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 3ª edição, 1987.

BORGES, P. População em situação de rua e o interminável 14 de maio, o dia após a abolição. Alma Preta Jornalismo. 14 mai. 2018. Disponível em: https://www.almapreta.com/editorias/realidade/populacao-em-situacao-de-rua-e-o-interminavel-14- de-maio-o-dia-pos-abolicao>. Acesso em: jun. 2020.

BRASIL, Agência. Moradores de rua devem seguir fora do Censo do IBGE, em 2020. Correio do Povo. 22 set. de 2018. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/moradores-de-rua-devem-seguir-fora-do-censo-do-ibge -em-2020-1.272565>. Acesso em: julho, 2020.

BRUM, E. A história de uma moradora de rua e sua luta para não perder as palavras que lhe dão existência. Alice: Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação. 15 jan. 2013. Disponível em: <https://www.alice.org.br/rosangela-e-o-livro-enterrado/>. Acesso em: jul. 2020.

BUTLER, J. Marcos de guerra: Las vidas lloradas. Trad. Carrillo, B. M. México: DF: Editorial Paidós Mexicana S.A., 2010.

CHAVES, T. V. Da Marcha das Vadias às vadias da marcha: discursos sobre as mulheres e o espaço. 2015. [s/n] Dissertação (Mestrado em Linguística). - Instituto de Estudos da Linguagem. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015.

CHAVES, T. V. Entre a escrita e o olhar: uma poética da violência, 2020. [s/n]. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2020.

CLÍNICA ABERTA DE PSICANÁLISE. Zine Clínicas de Borda 22 - Clínica Aberta de Psicanálise. Editora n-1, 2023. Disponível em: <https://issuu.com/n-1publications/docs/cl_nica_aberta_de_psican_lise>. Acesso em: abr. 2025.

CLÍNICA PERIFÉRICA DE PSICANÁLISE. Zine Clínicas de Borda 11 - Clínica Periférica de Psicanálise. Editora n-1, 2023. Disponível em: <https://issuu.com/n-1publications/docs/cl_nica_perif_rica>. Acesso em: abr. 2025.

COLETIVO PSICANÁLISE NA PRAÇA ROOSEVELT. Zine Clínicas de Borda 19 - Coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. Editora n-1, 2023. Disponível em: <https://issuu.com/n-1publications/docs/psican_lise_na_pra_a_roosevelt>. Acesso em: abr. 2025.

DE LUCCA, D. Morte e Vida nas ruas de São Paulo: a biopolítica vista do centro. In: RUI; MARTINEZ; FELTRAN (org.). Novas faces da vida nas ruas. São Carlos: EdUFSCar, 2016, p.23-44.

DUNKER, C. R. L. Teoria do Luto em Psicanálise. Revista PsicoFAE. Pluralidades em Saúde Mental, Curitiba, v.8, n.2, jul./dez. 2019, p.-28-42.

EZLN. Quarta Declaração da Selva Lacandona. Nodo50, 1996. Disponível em: <https://www.nodo50.org/insurgentes/textos/zapatismo/lacandona4.htm>. Acesso em: mar. 2024.

FREUD, S. [1915] Obras completas volume 12: Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

GALEANO, E. De pernas para o ar: a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre: L&PM Editores, 2018.

GAGNEBIN, J. M. Walter Benjamin: Os Cacos da História. São Paulo, SP: Brasiliense, 1982.

GAGNEBIN, J. M. Entre a vida e a morte. Em: Limiares e passagens em Walter Benjamin / Georg Otte, Sabrina Sedlmayer, Elcio Cornelsen (organizadores). – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

GAGNEBIN, J. M. Limiar, aura e rememoração: ensaios sobre Walter Benjamin / Jeanne Marie Gagnebin – 1ª Edição, São Paulo: Editora 34, 2014.

GERAL, Arquivo. Neste ano, 138 corpos foram enterrados na condição de indigente. Jornal de Brasília. 10 jul. 2015. Disponível em: <https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/neste-ano-138-corpos-foram-enterrados-na-condicao-de-indigente/>. Acesso em: jul. 2020.

GLOZMAN, M.R. Discursos sobre a Linguagem e feminismos atuais: notas para pensar o presente. Aula Magna do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, UNIVÁS, 30 abr. 2020.

LACAN, J. O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. In: LACAN, J. Escritos. Trad. Vera Ribeiro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.

LAGAZZI, S. Linha de Passe: a materialidade significante em análise. Revista Rua. Laboratório de Estudos Urbanos. Núcleo de Desenvolvimento a Criatividade, v.2, n.16, 2010, p.173-182.

LAVOR, T. ‘Invisíveis até na morte’: a luta de um morador de rua para evitar que sua mulher fosse enterrada como indigente. BBC NEWS/BRASIL. 19 dez. 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38095909>. Acesso em: jul. 2020.

MAIA, D. População trans de rua padece com falta de casas de acolhimento em SP. Folha de S. Paulo. 16 nov. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/11/populacao-trans-de-rua-padece-com-falta-de-casas-de-acolhimen to-em-sp.shtml>. Acesso em: jun. 2020.

MARGENS CLÍNICAS. Zine Clínicas de Borda 18 - Margens Clínicas. Editora n-1, 2023. Disponível em: <https://issuu.com/n-1publications/docs/_margem_clinicas>. Acesso em: abr. 2025.

MARRA, L. Padre quer construção de memorial para moradores de rua mortos em SP. Folha de S. Paulo. 02 nov. 2004. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u101433.shtml >. Acesso em: jul. 2020.

MC KAUEX. São Paulo À Noite, o mundo se divide em dois (Clipe) 2019. Youtube, 15 set. 2019. 5m 43s. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=sQ7Ksn2SaTk&t=335s&ab_channel=AvonRuLeZ>. Acesso em: mar. 2024.

MELO, T. “Da rua pra rua”: novas configurações políticas a partir do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). In: RUI; MARTINEZ; FELTRAN (org.). Novas faces da vida nas ruas. São Carlos: EdUFSCar, 2016, p.45-66.

MEMÓRIAS DAS DITADURAS. As Clínicas do Testemunho. Memórias das Ditaduras, s.d. Disponível em: <https://memoriasdaditadura.org.br/as-clinicas-do-testemunho>. Acesso em: abr. 2025.

MODESTO, R. O grito dos/nos discursos racializados. Aula online (live) disponibilizada no Instagram, Grupo de Pesquisa Discurso e Arquivo (UFRGS/CNPq), ministrada no dia 19 mai. 2020. Disponível: <https://www.instagram.com/discursoearquivo/>. Acesso em: 19 mai. 2020.

ORLANDI, E. Maio de 1968, os silêncios da memória. In: ACHARD, P et al. Papel da Memória. Tradução e introdução de J.H. Nunes. Campinas, Pontes, 1999.

ORLANDI, E. prefácio. In: PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Trad. Eni Orlandi. Campinas: Pontes Editores, 5ª edição, 2008.

ORLANDI, E. Eu, tu, ele: discurso e real da história. 2. ed. Campinas: Pontes Editores, 2017.

PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Trad. Eni Orlandi. Campinas: Pontes Editores, 5ª edição, 2008.

PÊCHEUX, M. [1984]. Ousar pensar e ousar se revoltar. Ideologia, marxismo, luta de classes. Décalages, v. 1, n. 4, p. 1-22. 2013.

PICCOLI, M. L. Após a morte. Tribuna. 19 jun. 2018. Disponível em: <https://www.tribunapr.com.br/cacadores-de-noticias/curitiba/apos-a-morte/>. Acesso em: jun. 2020.

PÚBLICA, Agência. Indigentes: Estado de SP envia para valas públicas corpos de pessoas identificadas, sem avisar famílias. Sul 21, 1 nov. 2016. Disponível em: <https://www.sul21.com.br/breaking-news/2016/11/indigentes-estado-de-sp-envia-para-valas-publicas-corpos-de-pessoas-identificadas-sem-avisar-familias />. Acesso em: jul. 2020.

REDE SUR. Zine Clínicas de Borda 09 - Rede Sur. Editora n-1, 2023. Disponível em: <https://issuu.com/n-1publications/docs/transf_rede_sur>. Acesso em: abr. 2025.

RODRÍGUEZ-ALCALÁ, C. Memória e movimento no espaço da cidade: para uma abordagem discursiva das ambiências urbanas. RUA [online], Labeurb – Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, Ed. Especial, 2014.

ROMÃO, L. Também guardamos pedras aqui. São Paulo: Editora Nós, 2021.

RUI, T.; MARTINEZ, M.; FELTRAN, G. Introdução. In: RUI; MARTINEZ; FELTRAN (org.). Novas faces da vida nas ruas. São Carlos: EdUFSCar, 2016, p.15-20.

SELIGMANN-SILVA, M. A História como Trauma. In: NESTROVSKI; SELIGMANN-SILVA (org.). Catástrofe e representação: ensaios. São Paulo: Escuta, 2000, p.73 -98.

TONHON, M. Qual imaginário disputamos?. Transfeminismos: feminismo intersecional relacionado às questões trans. 14 jan. de 2019. Disponível em: <https://transfeminismo.com/qual-imaginario-disputamos/>. Acesso em: jul. 2020.

VANNUCHI, C. Há 30 anos, Caco Barcellos encontrou uma vala clandestina. UOL. 4 set. 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/camilo-vannuchi/2020/09/04/ha-30-anos-caco-barcellos-encontrou-uma-vala-cl andestina.htm>. Acesso em: out. 2020.

VESPA, T. Quem caça osso é cientista: são 5 as pesquisadoras que identificam em São Paulo ossadas de desaparecidos políticos. Universa UOL, 2019. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/reportagens-especiais/pesquisadoras-ossadas-de-perus/#page9>. Acesso em: jul. 2020.

ANEXO 163 - Trecho do jornal O Trecheiro, edição de maio de 2005

ANEXO 2 - Trecho do jornal O Trecheiro, edição de junho de 2005

ANEXO 3 - Trechos do jornal O Trecheiro, edição de agosto de 2009

ANEXO 4 - Trecho do jornal O Trecheiro, edição de janeiro de 2005

ANEXO 5 - Trecho do jornal O Trecheiro, edição de agosto de 2004

ANEXO 6 - Trecho do jornal O Trecheiro, edição de julho de 2007

ANEXO 7 - Trecho do jornal O Trecheiro, edição de julho de 2005

ANEXO 8 - Trecho do jornal O Trecheiro, edição de maio de 2009

Data de Recebimento: 19/05/2024

Data de Aprovação: 15/04/2025

1 “O presente não é um corte sincrônico teoricamente homogêneo, mas uma conjunção de elementos, traços, aspectos, dimensões, enunciados, formas, de diversas temporalidades, de diferentes processos de formação, diferentes procedências temporais. [...] é uma certa disposição de uma certa estabilização que é constitutivamente heterogênea, são relações entre elementos de temporalidades diversas e dispersas. [...] O presente carrega sentidos que portam sua própria historicidade, efeitos de acontecimentos de outros presentes – que ficam marcando o discurso, marcando a voz, o corpo – feridas de outros presentes. [...] Outros momentos, outros presentes, ficam ecoando nisso que chamamos de atualidade” (Glozman, 2020, s/n).

2 “[...] que se faz no entremeio e que leva em conta o confronto, a contradição entre sua teoria e sua prática de análise. E isto compreendendo-se o entremeio, seja no campo das disciplinas, no da desconstrução, ou mais precisamente no contato do histórico com o linguístico, que constitui a materialidade específica do discurso” (Orlandi, 2008, p. 8).

3 Allouch (2011).

4 Butler (2010).

5 Pêcheux (2008).

6 Quanto ao arquivo, ressaltamos que há como regularidade um efeito de raça, isto é, é um arquivo que compõe um discurso racializado, como definido por Modesto (2020, s/n): “Um funcionamento discursivo que vai produzir efeitos de sentidos, movimentando imagens e dizeres de sobre/raça em diferentes condições históricas de produção, constituição, formulação, circulação e que vão aparecer textualizados em diferentes materialidades significantes e tecnologias”.

7 “O Trecheiro é escrito pela população em situação de rua, voluntários, colaboradores e pessoas que têm afinidades com a causa. Temos uma equipe voluntária de diagramadores, fotógrafos, revisores, escritores, etc. A via impressa é feita pela Editora Paulus, com tiragem de 7.000 mil exemplares. O Trecheiro impresso é distribuído nas ruas, nos centros de atendimento à população em situação de rua, em órgãos governamentais, para pessoas interessadas, além disso, disponibilizamos o acervo digital no site, a cada edição”. Disponível em: <http://trecheiro.rederua.org.br/>. Acesso em: jun. 2020.

8 O arquivo do jornal, produzido mensalmente desde 1991, esteve todo disponível online no link do Jornal O Trecheiro, Edições: <https://rederuasp.wordpress.com/>. Acesso em: jun. 2020.

9 Seligmann-Silva (2000).

10 Chaves (2020).

11 A noite de 500 anos que abarca todo nosso continente: "Nós nascemos da noite. Nela vivemos. Nela morreremos. Porém, a luz será manhã para os demais, para todos aqueles que hoje choram a noite, para quem o dia é negado, para quem a morte é uma dádiva, para a dor e a angústia. Para nós, a alegre rebeldia. Para nós o futuro negado, a dignidade insurrecta. Para nós, nada. [...] Moradia, terra, trabalho, pão, saúde, educação, independência, democracia, liberdade, justiça e paz. [...] Estas foram as nossas demandas na longa noite dos 500 anos. Estas são hoje nossas exigências” (Ezln, 1996, s/n).

12 “Não há um mundo da ideologia dominante, unificado sob a forma de um ‘fato consumado’, nem dois universos ideológicos opostos como o sinal + e o sinal -, mas um único mundo que não cessa jamais de se dividir em dois” (Pêcheux, 2013, p.17-18).

13 “Eu acordei em um dos metros quadrados mais caros do mundo, que é a Avenida Paulista, aqui onde estão os tesouros. Aqui tem muita grana, enquanto eu lido com a miséria, com a fome, com a dor. Com a negligência”, diz a jornalista do Jornal Boca de Rua, Rosângela Ramos (Brum, 2013).

14 Rodriguez-Alcalá (2014).

15 Os trechos citados de Allouch (2011) são de tradução nossa.

16 Lavor (2016).

17 Arquivo Geral (2015).

18 Butler (2010).

19 A partir de Mbembe (2018), Aires (2019, s/n) analisa a realidade brasileira onde impera a guerra às drogas: “A necropolítica pode ser pensada como uma relação entre política e morte em sistemas sociais que não podem funcionar senão em estado de urgência e que discriminam as vidas que serão cuidadas, protegidas, multiplicadas, das vidas que serão expostas à morte, seja por serem identificadas com o inimigo que ameaça a coesão da sociedade, seja por fazerem parte do grupo que é eliminado em uma guerra que escolhe seus inimigos. Nessa economia, se faz a regulação e a distribuição da morte e do encarceramento. Uma necropolítica que é efetivada pelo Estado – mas não só –, que identifica e localiza, controla e destrói os corpos em que essa vida é exercida. [...] Fundamentada no slogan de guerra às drogas, uma autorização para eliminar o inimigo é dada de maneira tácita pelo Estado [...] Gênero, raça e classe se entrelaçam na ficcionalização do inimigo, excluindo, por conseguinte, os corpos e espaços que escapam ao enquadramento já prescrito. O dano colateral, como em qualquer guerra, parece legitimado: todos os dias, alguns poucos inocentes morrem em função da finalidade maior de defender a segurança pública – afirmação irônica e perigosa. Como consequência, jovens negros são diariamente assassinados em uma exposição à morte – direta ou indireta – cujos agentes apenas informam que havia suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas ou que as balas perdidas vinham das armas de bandidos. Nessas situações, o necropoder faz continuamente referência – e faz recurso sempre – à exceção do momento, à urgência da ação e à imagem do inimigo”.

20 Já foi de 72 horas, subindo para 30 dias antes mesmo da pandemia da COVID-19 (Piccoli, 2018).

21 Agência Pública (2016).

22 “(...) no último canto de ilíada/ aquiles devolve a príamo / o corpo de seu filho heitor/ hoje nesse momento aqui/ no sul do sul do mundo/ ainda não se tem notícia/ dos mais de duzentos desaparecidos/ na ditadura militar/ um corpo é um atestado de barbárie [...]” (Romão, 2021, p. 11)

23 Há de se provocar que os registros oficiais de assassinados e desaparecidos da ditadura não dão conta de abarcar a extensão em que as populações indígenas, camponesas, faveladas e em situação de rua foram diretamente afetadas naquele período.

24 Vannuchi (2020).

25 Vale pontuar a aproximação entre os trabalhos das Clínicas do Testemunho – espaços de atendimento e acolhimento de pessoas afetadas pelo terror da ditadura (Memórias das Ditaduras, s.d.) – e dos coletivos de psicanálise na rua que buscam a reparação psíquica através da escuta no contexto da rua. Destacamos alguns atuantes na cidade de São Paulo, como o Margens Clínicas (2023), Coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt (2023), Clínica Periférica de Psicanálise (2023) e Clínica Aberta de Psicanálise (2023), além da Rede Sur (2023). Agradecemos a Iara Bastos Campos pelas referências.

26 Vespa (2019).

27 Marra (2004).

28 Butler (2010).

29 Este trecho foi retirado de uma entrevista de Tomás Melo (2016) com Antônio Araújo, um dos porta-vozes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, realizada em 29 de agosto de 2014.

30 Fala do porta-voz do Movimento Nacional da População de Rua recortada da reportagem de Flávia Albuquerque (2015).

31 Fala da repórter em situação de rua Rosângela Ramos recortada da reportagem de Eliane Brum (2013).

32 “O trauma, para Freud, é caracterizado pela incapacidade de recepção de um evento transbordante [...] algo sem forma. [...] O que importa para nós na teoria freudiana do trauma é tanto a sua relação com o choque [...] como também o fato de se tratar de um distúrbio de memória no qual não ocorre uma experiência plena do fato vivenciado que transborda nossa capacidade de percepção. [...] Esse conceito mostrou-se eficaz para a atual teoria da história justamente porque problematiza a possibilidade de um acesso direto ao ‘real’” (Seligmann-Silva, 2000, p. 84-85, grifos do autor)

33 Ver Anexos 1 e 2.

34 Ver Anexo 3.

35 “[...] as mortes de rua não são entendidas, justificadas ou sequer nomeadas pelas autoridades. Estas mortes são normalmente caladas, um silêncio que caminha em paralelo com o próprio anonimato das vidas que antecederam. As vidas de rua constituem figuras eminentemente públicas e paradoxalmente destituídas de estatuto político. A visibilidade a que são expostas apenas reforça o estigma e estereótipo de ‘gente inútil’, ‘descartável’, ‘sem valor’. Ou então, em seu extremo negativo, compondo parte das ‘classes perigosas e poluentes’. Sua exposição parece apenas confirmar seu precário anonimato. Isso, pois sua aparição como problema público se faz não a partir de sua colocação como sujeito político, mas como corpo abjeto, objeto redundante que incomoda” (De Lucca, 2016, p. 25).

36 “Em abril de 1997, Galdino Jesus dos Santos, um chefe indígena que estava de visita em Brasília, foi queimado vivo enquanto dormia numa parada de ônibus. Cinco rapazes de boa família, que andavam farreando, jogaram álcool nele e lhe tocaram fogo. Eles se justificaram dizendo: - Pensávamos que era um mendigo. Um ano depois, a justiça brasileira lhes aplicou penas leves de prisão, pois não se tratava de um caso de homicídio qualificado. O relator do Tribunal de Justiça do Distrito Federal explicou que os rapazes tinham utilizado apenas a metade do combustível que possuíam e isto provava que tinham atuado 'movidos pelo ânimo de brincar, não de matar'. A queima de mendigos é um esporte que os jovens da classe alta brasileira praticam com certa frequência, mas, em geral, a notícia não aparece nos jornais” (Galeano, 2018, p.101-102, grifos nossos).

37 Ver Anexo 4.

38 Como afirma Major RD na sua colaboração em Favela Vive 5 (ADL, 2023): “Efeito massivo, preto se fodendo é atrativo / Querem te matar sem ter motivo / Rio de Janeiro fez eu aprender que se eu pisar onde eu não devo / Morro com fama de traficante”.

39 Chaves (2020, p.127).

40 Ver Anexo 5.

41 Alice (2015).

42 “Todo corpo está investido de sentidos enquanto corpo de um sujeito que se constitui por processos nos quais as instituições e suas práticas são cruciais, da mesma forma que ideologicamente, somos interpelados em sujeitos [...] o corpo do sujeito é um corpo ligado ao corpo social e isto também não lhe é transparente, como ele não é transparente para si mesmo” (Orlandi, 2017, p. 34).

43 Chaves (2020, p.45).

44 Gênero e idade produzem um ar de página policial, o que também é da ordem do apagamento, de ser mais um, mais uma notícia, estatística.

45 ADESAF (2019).

46 Tonhon (2019).

47 É necessário frisar a continuidade do cenário alarmante: em 2024 o Brasil chegou ao décimo sexto ano consecutivo como país que mais assassina pessoas trans no mundo (Benevides, 2025).

48 Ver Anexo 6.

49 Ver Anexo 7.

50 Ver Anexo 5.

51 “[...] ficam sem ser politicamente significados os feitos da tortura e do que resultou dela na nossa política. Toda vez que vamos votar, mesmo que nem pensemos nisso, o fato de que o Brasil é um país que tortura os dissidentes políticos faz parte de nossa memória e de nossos gestos políticos. E isso não mereceu ainda sua explicitação política. Está fora da memória, como uma sua margem que nos aprisiona nos limites desses sentidos. O que está fora da memória não está nem esquecido nem foi trabalhado, metaforizado, transferido. Está in-significado, de-significado” (Orlandi, 1999, p. 66, grifos da autora).

52 Ver Anexo 8.

53 Esse trecho foi retirado de uma entrevista do antropólogo com Antônio Araújo, um dos representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, realizada em 29 de agosto de 2014 (Melo, 2016, p. 57, grifos nossos).

54 Agradecemos à Elisa Mara do Nascimento pela indicação da leitura de Lacan (1981).

55 Fontana ([1999], 2003) e Orlandi (1992) apud Chaves (2020, p. 40).

56 “A fala pública sobre drogas, especialmente sobre o crack, colonizou o debate sobre a situação de rua no país com consequências nada desprezíveis para esses sujeitos” (Rui; Martinez; Feltran, 2016, p. 18).

57 Para quem tiver interesse, em um trabalho anterior, fruto de uma pesquisa de iniciação científica, nos detivemos nesses atravessamentos entre loucura, pobreza e vadiagem na significação da população de rua (Baldini; Ortolano, 2019).

58 Idem.

59 A forma como as normas existentes determinam o reconhecimento e a priori a reconhecibilidade de uma vida de forma diferencial e excludente: a contradição fundante de que a "produção de humanos reconhecidos como vidas que importam" está intrinsecamente relacionada à produção de formas de vida que não são reconhecidas como vidas, que escapam ao escopo de "humano". Salientamos aqui a problemática do uso do termo desumanização, ao levarmos em conta o estatuto desigual da condição de humano e a alocação diferencial da precariedade e da condição de ser lamentado: há a urgência da crítica ao humanismo e de rompermos com o “homem universal” para construirmos um entendimento da condição de precariedade de toda vida humana e da distribuição desigual da maximização desta precarização para populações expostas – com financiamentos e a partir de interesses privados da(s) elite(s) – à violência estatal arbitrária, à fome, ao subemprego, à desemancipação jurídica, à exposição diferencial à violência e à morte (Butler, 2010). Talvez, por fim, às diferentes formas de esquecimento geradas pelo impedimento à comoção e ao luto. Para um aprofundamento dessa questão, recomendamos a leitura de Baldini; Chaves (2018).

60 Gostaríamos de destacar na construção deste “nós população em situação de rua” que ao se nomear “em situação” se inscreve algo da ordem de uma contingência determinada historicamente, o que inscreve uma recusa de uma posição ontológica. Nomear assim produz um efeito de que, se há pessoas em situação de rua, há, inversamente, pessoas em situação de casa. Retira-se uma segurança ontológica destas posições ao possibilitar uma reversibilidade. Isso diz do “medo” e do “abalo” que o nomadismo provoca nos discursos sedimentados e cristalizados da ideologia dominante: apontam, incessantemente, que o desamparo é a condição fundamental de qualquer e toda vida humana e é também a condição pela qual se pode produzir uma política coletiva.

61 Cabe pontuar a crítica que Allouch (2011) tece ao livro Luto e Melancolia de Freud: ele dirá, resumidamente, que esta é uma versão médica do luto, na medida em que pontua distinções entre o normal (luto) e o patológico (melancolia), e que, apesar de estar no título, o luto aparece somente lateralmente, a título desta divisão/comparação. Isto é, Freud pressupõe que a conceituação psicanalítica do luto já estava dada, o que não é verdade. A crítica recai também na ausência do público na discussão sobre o luto e na não conceituação dele como uma perda seca em Freud. Esta complexa discussão faz com que Allouch não considere luto como um trabalho e sim um ato.

62 Araújo (2014) apud Melo (2016).

63 Todos os recortes do jornal O Trecheiro presentes nos anexos foram retirados do arquivo de seu site digital, onde as edições se encontravam separadas por ano e por mês. Disponível em: <https://rederuasp.wordpress.com/>. Acesso em: jun. 2020.