Gorda e Negra: Aproximações Discursivas entre Gordofobia e Racismo Algorítmicos

Alana Gabriela dos Santos Bastos

Renata de Oliveira Carreon

Introdução

Historicamente, a sociedade construiu um conceito de saúde de forma a privilegiar corpos magros e brancos, estabelecendo-os como o padrão ideal e inquestionável. Nesse contexto, pessoas gordas e racializadas são sistematicamente marginalizadas nas práticas de saúde, sendo frequentemente associadas a estigmas, como preguiça, descontrole alimentar, falta de força de vontade, sem que se leve em consideração os fatores estruturais e sociais que podem influenciar na saúde de um indivíduo.

Para a análise de discurso materialista e digital (doravante AD), teoria na qual nos apoiaremos para este texto, especialmente os fundamentos desenvolvidos por Eni Orlandi, e Cristiane Dias, a história não se ordena com base num tempo cronológico, mas sim nas relações de poder (Orlandi, 2008), as quais dividem os sentidos e a sociedade (Orlandi, 2010). Assim, os significados atribuídos aos corpos e à saúde não são naturais, mas sim objetos de disputas e relações de poder que definem o que é considerado “normal” e legítimo.

A gordofobia e o racismo online manifestam-se de diversas formas. Para este estudo, nosso interesse está no que abrange a discriminação materializada por meio da linguagem e dos algoritmos, objetos de interesse da AD. Entendemos, portanto, que há na ordem do discurso a inscrição de sentidos que são textualizados pelo algoritmo, o que o retira de sua pressuposta neutralidade e eficácia. Considerando Dias (2023, p. 13):

É fundamental que pensemos o digital em sua ordem, ou seja, considerando sua materialidade digital e seu funcionamento, em certas condições de produção, nas quais o digital vem a ser um determinante histórico das relações de sentido e a partir do qual, por fim, os discursos, os sentidos e os sujeitos significam.

O corpo é constituído no e pelo discurso. Ele não tem um sentido único e universal, mas está sempre sendo significado e ressignificado em diferentes contextos (Orlandi, 2017). Sob essa perspectiva, este artigo se interessa especialmente por mulheres, interseccionalmente, negras e gordas, visando analisar como a opressão e a discriminação que enfrentam – racismo e gordofobia – são incorporados discursivamente por algoritmos que reforçam a visibilidade desses corpos, perpetuando exclusões sob a ilusão de neutralidade tecnológica e, ainda, buscamos compreender quais sujeitos são representados em imagens que são resultado de buscas pelo termo “mulher saudável”.

Para Silva (2020) é preciso desnaturalizar a ideia de que a tecnologia é neutra e compreender que, por ser criada dentro de estruturas sociais marcadas por desigualdades, ela carrega consigo essas mesmas ideologias, bem como nos diz Noble (2021, n.p) “parte do desafio de compreender a opressão algorítmica é perceber que as formulações matemáticas que guiam as decisões automatizadas são feitas por seres humanos”.

Diante disso, buscamos compreender como os resultados algorítmicos – assim como o discurso – não são neutros, operando como dispositivos discursivos que marginalizam corpos gordos e racializados, contribuindo para a manutenção de desigualdades, visto que, conforme Noble (2021, n.p) “as pessoas que definem essas decisões detêm todos os tipos de valores, muitos dos quais promovendo abertamente racismo, sexismo e noções falsas de meritocracia”.

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. (Orlandi, 2002, p. 13)

Para Orlandi (2002), a análise de discurso tem como seu principal interesse o discurso, “o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os sujeitos” (Orlandi, 2002, p. 15) e estudar o discurso é observar a palavra em ação, entendendo-a como uma prática social que constitui as relações humanas.

A análise de discurso à qual nos referimos é a materialista, cuja paternidade é atribuída a Michel Pêcheux, fundamentada, segundo Brandão (2012, p. 38): “1) o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas transformações; 2) a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; 3) a teoria do discurso maior, como a teoria da determinação histórica dos processos semânticos”.

Sobre o conceito de ideologia, Dias (2018, p. 27) afirma que “todo sujeito é um sujeito ideológico e toda ideologia só existe por e para sujeitos” e ainda, Orlandi (2003) conta que, para Pêcheux, “a ideologia não funciona como um sistema fechado, mas cheio de “furos””. Nesse contexto, podemos dizer que os sentidos atribuídos ao corpo negro e gordo não são naturais ou fixos, mas construídos historicamente e sustentados por ideologias que moldam as suas representações sociais.

Orlandi (2002, p. 99-100) ao dizer “que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo, na articulação da língua com a história, em que entram o imaginário e a ideologia” abarca: i. o sujeito e o sentido não são dados previamente, mas emergem juntos no processo discursivo, ii. a língua e a história estão entrelaçadas, isto é, o discurso é moldado por condições históricas e sociais, e, ao mesmo tempo, contribui para a construção dessas condições, iii. o imaginário influencia em como o sujeito percebe a realidade, enquanto a ideologia orienta a produção e a interpretação dos sentidos dentro dos discursos. Assim, a subjetivação ocorre quando o sujeito se desloca do seu lugar no mundo para uma posição no discurso, sendo essa posição sempre marcada por determinações históricas, linguísticas, ideológicas e simbólicas.

Ao corpo negro e gordo, intersecciconalmente são atribuídos sentidos que circulam socialmente influenciando na construção da identidade dessas pessoas, que ocorre no embate entre diferentes discursos, alguns reforçando estereótipos – preguiça, descontrole, brutalidade – e outros contestando essas representações. Nessa conjuntura, a tecnologia desempenha um papel fundamental, pois os algoritmos (re) produzem e amplificam determinadas imagens e discursos, contribuindo para a formação da subjetividade desses sujeitos,

Pensando-se a subjetividade, podemos então observar os sentidos possíveis que estão em jogo em uma posição-sujeito dada. Isso porque, como sabemos, o sujeito, na análise de discurso, é posição entre outras, subjetivando-se na medida mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) no mundo para sua posição no discurso.” (Orlandi, 2002, p. 99)

O corpo negro e gordo, ao ser atravessado por discursos racistas e gordofóbicos, se insere em um imaginário social - amparado pela historicidade da memória que o sustenta - que o coloca como um corpo desvalorizado. Essa posição não é apenas simbólica, mas tem efeitos concretos: na invisibilização de pessoas gordas e negras em espaços de poder, na precarização de seu acesso ao mercado de trabalho e saúde, e na forma como são percebidas e tratadas socialmente. A tecnologia, ao ser concebida dentro dessas mesmas estruturas ideológicas, reforça esses imaginários, cristalizando e naturalizando sistemas que perpetuam exclusões.

Para Dias (2018, p. 33), “o que sustenta a formulação dos dizeres no digital é a sua circulação”, sendo essa circulação a responsável pela fluidez dos discursos digitais que não permanecem estáticos, pois se modificam e se reconfiguram à medida que são compartilhados, interpretados e disputados por diferentes sujeitos e em distintos contextos.

Orlandi (2001) afirma que a ideologia não é um sistema perfeito e fechado; ela se manifesta em práticas e discursos que podem apresentar contradições e fissuras. Isso significa que, apesar de estruturar a forma como percebemos o mundo, a ideologia não determina os sentidos de maneira absoluta, pois há sempre margem para deslocamentos. É isso que permite que a linguagem seja um espaço de disputa e reconstrução dos sentidos.

a ideologia é um ritual com falhas e, como dissemos, a língua não funciona fechada sobre si mesma, ela abre para o equívoco. Por seu lado, a história é história porque os fatos reclamam sentidos (p. Henry, 1994) face a um sujeito que está condenado a interpretar (a significar) Orlandi, 2001, p. 103

Quando padrões são disseminados por meio da tecnologia, especialmente por meio de algoritmos que se apresentam como neutros ou objetivos, há uma ilusão de que não há uma intencionalidade por trás. Os algoritmos de redes sociais, por exemplo, determinam quais conteúdos aparecem para os usuários com base em padrões de engajamento (curtidas, compartilhamentos etc.), e muitas vezes esses padrões de popularidade são associados a um discurso de qualidade ou verdade. Quanto a isso, nos fundamentos no conceito de Formação Algorítmica, cunhado por Ferragut (2022, p. 121) como “tudo o que pode e deve ser digitado, pesquisado, clicado, acessado, compartilhado, falado, ouvido, assistido e/ ou lido pelo digital”1 e desenvolvido por Carreon (2023, p. 63) como o que

determina o que pode e deve ser apresentado ao sujeito, atua diretamente na circulação pelo digital, criando uma regionalização de sentidos que, filiada a uma formação discursiva, opera com o que é da ordem do linguístico e do algorítmico, retornando para o sujeito incessantemente por meio da repetição da máquina.

Isso confere uma falsa impressão de que esses padrões são naturais, universais, como se fossem a única verdade, um padrão que deve ser seguido, quando, na realidade, são socialmente construídos. Para Silva (2024, p. 138), “a hegemonia passa a ser construída por sistemas algorítmicos que, embora invisíveis e operando nos bastidores, exercem um controle ideológico difuso, direcionando o debate público e organizando as estruturas de poder de forma automatizada.”

Faz-se necessário salientar que nosso aporte teórico não se esgota nessa sessão, ele percorre todo o texto dando luz às nossas reflexões, consoante ao que diz Orlandi (2023, p.10), “é porque o analista tem um objeto a ser analisado que a teoria vai-se impondo. Não há uma teoria já pronta que sirva de instrumento para a análise”. Enfatizando que a teoria não é um conjunto fixo de regras ou conceitos que podem ser simplesmente aplicados a qualquer objeto de estudo. Pelo contrário, é a partir da análise do objeto que a teoria vai emergindo e se estruturando à medida que a análise avança.

Preconceito Algorítmico: Gordofobia e Racismo

A sociedade capitalista beneficia-se da exclusão para criar demanda e manter mercados bilionários em funcionamento. No caso de pessoas gordas racializadas, essa exclusão se desdobra de maneira ainda mais violenta, especialmente quando se constituem, formulam e circulam digitalmente. Segundo Noble (2021, n.p.) “Estamos apenas começando a compreender as consequências de longo prazo das ferramentas de tomada de decisão como formas de mascarar e aprofundar a desigualdade social”.

Esse processo garante a manutenção de desigualdades estruturais e impulsiona mercados como o da moda, da estética, da tecnologia, da indústria médica, do entretenimento, que lucram vendendo um ideal inatingível para grande parte da população. Assim, o racismo e a gordofobia não são apenas opressões paralelas, mas engrenagens interligadas de um sistema que se sustenta na exclusão e no controle dos corpos.

A exclusão de mulheres gordas e negras em representações de saúde – bem como sucesso e beleza – é uma questão de estrutura social e cultural. Além disso, as plataformas digitais têm papel fundamental na disseminação de normas culturais e sociais, isto é, quando algo é amplamente repetido e circulado através de algoritmos, torna-se um padrão, construindo efeitos de sentido da ordem do que é normal, comum, ideal.

A memória metálica proposta por Orlandi (2017) e desenvolvida por Dias (2018, 2023) é constantemente alimentada por dados, informações e conteúdos produzidos pelas máquinas, que, ao gerar mais informações do que realmente precisamos, cria um excesso de dados que é, muitas vezes, incompleto, inacabado e inexato (Orlandi, 2017, p. 240). A máquina não só armazena dados, mas também os organiza e os distribui de forma que os sentidos sejam constantemente refeitos, movendo-se entre esquecimento e atualização contínua. Para Carreon (2023, p. 66), seu funcionamento é diferente da memória discursiva, pois não funciona pelo esquecimento, mas pela “ilusão da univocidade” (Orlandi, 2017, p. 251).

Para Arruda (2021, p. 45), “a gordofobia é um preconceito criado, mantido e incentivado pelos meios de comunicação hegemônicos”. A gordofobia algorítmica é, então, mais uma das formas de discriminação destinadas às pessoas gordas, no entanto, tem formas específicas de se manifestar. Como afirmamos anteriormente, (Bastos; Carreon, no prelo), no banimento de conteúdos que utilizam termos como “gorda” e “baleia”, cabe ressaltar que, no caso do segundo termo, pode ocorrer a remoção de conteúdos relacionados a cetáceos quando não possuem qualquer associação com o corpo gordo explícita, visto que historicamente uma das formas de desumanização de pessoas gordas é pela associação a esses animais; imagens geradas por Inteligência Artificial que, por exemplo, representam mulheres gordas sempre acompanhadas de comidas tidas como não saudáveis; aplicativos de emagrecimento que se baseiam em padrões estéticos e nas ciências da saúde que patologizam pessoas gordas; jogos de corrida de emagrecimento, em que a personagem inicia sua jornada gorda ao longo do percurso, conforme suas escolhas alimentares, fica magra – comendo vegetais – ou permanece gorda – comendo hambúrguer. Além dos bancos de imagens, que em muitos casos não apresentam imagens de pessoas gordas ou, quando o fazem, oferecem representações estereotipadas e limitadas, distantes de contextos positivos, ou comuns, como o trabalho, a prática de esportes ou a vida cotidiana. Em parte, é sobre esse último tópico que nos dedicamos neste estudo.

Silva (2020) aponta para um aspecto fundamental da relação entre racismo e tecnologia: a necessidade de ir além da identificação de casos de discursos e práticas racistas explícitas e considerar também o “desafio ainda mais profundo quanto à materialidade dos modos pelos quais o racismo se imbrica nas tecnologias digitais através de processos “invisíveis” nos recursos automatizados” (Silva, 2020, p.130). O autor também destaca a relação entre objetivos financeiros e mercadológicos das empresas de tecnologia e o uso de algoritmos para otimizar processos e maximizar resultados. Assim, o funcionamento dessas plataformas é guiado por métricas específicas que determinam o que é priorizado e como os dados são utilizados, sem considerar seus efeitos sociais, o que resulta na priorização de determinados corpos em detrimento de outros. Silva (2022, online) nos dá ainda uma definição mais completa sobre racismo algorítmico:

o modo pelo qual a disposição de tecnologias e imaginários sociotécnicos em um mundo moldado pela supremacia branca realiza a ordenação algorítmica racializada de classificação social, recursos e violência em detrimento de grupos minorizados. Tal ordenação pode ser vista como uma camada adicional do racismo estrutural, que, além do mais, molda o futuro e os horizontes de relações de poder, adicionando mais opacidade sobre a exploração e a opressão global que já ocorriam desde o projeto colonial do século XVI (Silva, 2022, p.69)

O racismo algoritmo, conforme apresentam Silva (2020, 2021, 2022, 2025), Carrera (2021) e Noble (2021) se manifesta em: reconhecimentos faciais, recomendação de conteúdo, entrega de anúncios, processamento de imagens, resultados de pesquisa que hipersexualização meninas e mulheres negras, invisibilização de manifestações contra violência, marcação de pessoas negras como “gorilas”, softwares utilizados pelo sistema de justiça criminal nos Estados Unidos que privilegia réus brancos enquanto prejudica reús negros, ferramentas de edição automática e filtros em redes sociais que promovem o embranquecimento da pele e o afinamento de traços faciais e corporais, e mais inúmeros casos que foram e estão sendo mapeados por Silva (2025)2. Por fim, o foco de nosso interesse para este estudo: bancos de imagens, em que algoritmos categorizam, classificam e disponibilizam imagens, muitas vezes refletindo e perpetuando estereótipos raciais ou ainda na falta de imagens que representem adequadamente pessoas de diferentes etnias, contribuindo para a invisibilidade cultural.

A Vênus Hotentote e a Interseção entre Racismo e Gordofobia

Um dos exemplos mais significativos da interseção entre racismo e gordofobia – e ainda, sexismo – a história da Vênus Hotentote retrata de forma precisa como “a gordofobia contemporânea tem raízes na anti-negritude” (Strings, 2019, online).

Apesar da limitação de informações, sabe-se que a Vênus Hotentote, nome pelo qual ficou conhecida Sarah Baartman, foi uma mulher da etnia khoikhoi – chamados depreciativamente de “hotentotes” (UNESCO, 2025) –, nascida no final do século XVIII.

No início do século XIX, Sarah foi levada para a Europa e exibida como espetáculo ““exótico”, que é um entre lugar - não é feio, não é belo, é diferente” (Gomes, 2020, p.93) devido às suas características corporais, especialmente em decorrência à sua condição física, chamada esteatopigia, que causa acúmulo de gordura nas nádegas. O corpo de Baartman, era visto como mais próximo ao dos grandes macacos do que à espécie humana e, após turnês na Grã-Bretanha, Irlanda e França, Sarah faleceu aos 26 anos, mas seu corpo continuou a ser explorado e exposto de forma desumanizante. Foi dissecado, transformado em modelo de gesso e teve seu cérebro e outros órgãos preservados, permanecendo em exibição pública até 1974 no Musée de l'Homme em Paris. (Strings, 2019; Silva, Jimenez e Souza, 2024; Unesco, 2025).

A história de Sarah Baartman expõe como o corpo negro e gordo foi historicamente patologizado, animalizado e hipersexualizado, algo que ainda persiste nas representações contemporâneas. Considerando o contexto digital, essa lógica continua operando, de formas diferentes, mas igualmente violentas.

Saúde

A definição de saúde varia de acordo com o contexto e a perspectiva adotada, podendo abranger desde a ausência de doenças até um estado completo de bem-estar físico, mental e social, conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, diferentes correntes teóricas propõem interpretações que consideram fatores sociais, culturais e históricos na construção do que se entende por saúde. Sobre esse conceito, Backes et al. (2009, p.112) contam que:

A Carta de Ottawa considera a saúde como um conceito positivo, para o qual se fazem necessários recursos pessoais, sociais e capacidade física. Assim, para se ter saúde, a responsabilidade vai além do setor saúde, pois exige estilo de vida saudável para atingir o bem-estar.

Dessa forma, a saúde deve ser compreendida de forma que considere não apenas aspectos biológicos, mas também determinantes sociais, culturais e históricos que influenciam seu significado e sua promoção. Backes et al. completam a definição da OMS que entende que a saúde “é o resultado das condições de alimentação, moradia, educação, meio ambiente, trabalho e renda, transporte, lazer, liberdade e, principalmente, acesso aos serviços de saúde, conforme a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada no Brasil, em 1986” (Backes et al., 2009, p. 112).

A associação de mulheres gordas à falta de saúde se deve, em parte, à definição de obesidade, como nos explica Arruda (2021, p. 35):

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia (SBEM), a obesidade se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, e é calculada pelo índice de massa corporal e (IMC), fórmula que tira uma média dividindo o peso da pessoa por sua altura elevada ao quadrado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que uma pessoa com peso considerado normal é aquela que tem o resultado dessa equação entre 18,5 e 24,9. Obesa é a pessoa que tem o seu IMC maior que 30. Se o resultado estiver entre os 25 e os 29,9 é considerado sobrepeso se for maior que 40 é obesidade grave.

Apesar de amplamente utilizado, o IMC tem sido criticado, principalmente por ser considerado uma ferramenta simplista que ignora outros fatores importantes. Assim, pode-se dizer que o IMC é utilizado para definir, com base no peso, se alguém é doente ou saudável, dessa forma, muitas pessoas gordas podem ser saudáveis, mas ainda assim serem classificadas como “doentes” apenas com base no IMC, visto que a obesidade, é tida na maioria dos casos, como uma doença crônica, no entanto, Arruda (2021, p. 36) salienta que:

Obesidade em si não é uma doença, mas a verdade um “fator de risco para uma série de doenças” (SBEM, 2017). Isso significa que a pessoa obesa “tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2” (SBEM, 2017), mas não as desenvolverá necessariamente; ela pode ter uma vida longa e feliz sem nenhum desses agravantes, assim como uma pessoa magra pode sofrer um ataque cardíaco fulminante sem precedentes.

A autora ainda ressalta o fato de que, por essa métrica, fisiculturistas, por exemplo, podem ser classificados como obesos, mesmo que socialmente não sejam vistos assim (Arruda, 2021, p 36).

Muitas normas sociais são construídas historicamente, mas, quando legitimadas por meio de discursos científicos, tecnológicos ou estatísticos, passam a ser vistas como verdades absolutas e o índice de massa corporal (IMC) é um bom exemplo disso. O estereótipo que circula em torno do corpo gordo e negro é de que ele é sinônimo de doença ou falta de cuidados com a saúde, independente de fatores como genética, níveis de atividade física e outros indicadores de bem-estar. O racismo e a gordofobia, juntos, associam mulheres gordas e negras a uma incapacidade de cuidar de si mesmas, tanto física quanto emocionalmente.

A marginalização de corpos gordos e negros dentro do sistema de saúde também reflete uma exclusão mais ampla em outras áreas da sociedade, onde esses corpos são frequentemente vistos como menos valiosos, menos dignos de atenção e cuidado. O conceito de saúde, assim, precisa ser reconfigurado levando em consideração a diversidade de vivências.

Ressaltamos que estamos diante de um paradigma que à medida que concebe a saúde como um resultado de múltiplos fatores, que não dependem exclusivamente do indivíduo, incluindo a responsabilidade do Estado, no caso de pessoas gordas, consideradas doentes, na maioria das vezes, prevalece a culpabilização em relação ao próprio peso, e no incentivo à busca por saúde é frequentemente reduzida a uma questão de força de vontade, disciplina, entre outros aspectos. Com isso, sustenta-se a crença de que, ao emagrecer, o indivíduo alcança, por consequência, a saúde.

Para Carrera (2020, p. 140), os bancos de imagens têm uma contribuição determinante no mercado publicitário, pois oferecem uma alternativa acessível e prática em comparação à produção independente de conteúdo visual. No entanto, como os resultados são gerados com base em métricas de relevância e popularidade, há riscos de reprodução de estereótipos e invisibilização de certas identidades, especialmente quando há uma oferta limitada de imagens que representem corpos diversos, como corpos negros e gordos.

Sobre o papel dos bancos de imagens na reprodução de padrões hegemônicos, Carrera ressalta que: “Se há representação distorcida de determinados indivíduos na publicidade, os bancos de imagens são parte importante desse processo” (Carrera, 2020, p. 139). Isto é, a representação limitada ou distorcida de determinados indivíduos é um reflexo de uma construção que frequentemente marginaliza ou estigmatiza corpos fora dos padrões hegemônicos. Nesse processo, os bancos de imagens desempenham um papel crucial, pois são amplamente utilizados para abastecer não só o mercado publicitário, mas também para mensagens institucionais, trabalhos escolares e acadêmicos, projetos pessoais e criativos, como blogs e portfólios, criação de materiais educacionais, como apostilas e slides de aula, postagens em redes sociais pessoais etc. (Carrera, 2020).

Dessa forma, as imagens que circulam amplamente em diferentes espaços e meios de comunicação influenciam a forma como determinados corpos são percebidos socialmente, como o que é ser uma mulher negra e gorda “de forma imediata e, de maneira indireta, quais corpos estão associados a construtos abstratos como gentileza, agressividade, beleza, pobreza, riqueza e sucesso.” (Carrera, 2020, p. 140). Assim, os algoritmos, ao priorizarem determinados corpos, ditam quais imagens serão mais acessadas e utilizadas, regionalizando sentidos entorno do que é clicável.

Carrera (2020), que faz uma análise sobre “Racismo e sexismo em bancos de imagens digitais”, destaca um aspecto fundamental dos bancos de imagens digitais: seu funcionamento algorítmico opaco e a ilusão de neutralidade que isso pode gerar,

Há um sistema algorítmico em operação que não é facilmente compreensível pelo usuário do conteúdo. Ao contrário, ao ignorar os processos produtivos e tecnológicos destes mecanismos, o usuário tende a atribuir objetividade e racionalidade a resultados de busca que podem estar carregados de subjetividade e vieses discriminatórios. (Carrera, 2020, p. 140)

Isso significa que, ao buscar uma imagem, o usuário pode não perceber que os resultados exibidos textualizam vieses culturais, raciais e gordofóbicos inscritos nos dados e na forma como o sistema foi treinado.

O PageRank3 influencia diretamente a visibilidade e a circulação de determinadas representações e discursos na internet. Páginas com baixa classificação tendem a aparecer nas últimas posições dos resultados de busca, reduzindo significativamente suas chances de serem vistas e acessadas. Isso é especialmente problemático, pois, como aponta Silva (2020), nessa noção que nos é basilar para esse estudo:

Em grande medida, os indicadores mostram que a maior parte das pessoas não navega por muitas páginas, focando nos primeiros resultados. Portanto, a ordem dos resultados – definidos algoritmicamente – tem papel relevante na reprodução de representações e acesso a informações consonantes ou dissonantes de olhares hegemônicos ou contra-hegemônicos. Silva (2020, p.140)

Essa dinâmica não apenas define o acesso à informação, mas também tem impacto na reprodução de representações hegemônicas e na marginalização de discursos contra-hegemônicos. Páginas que abordam temas como a luta anti-gordofobia frequentemente têm sua visibilidade comprometida caso não sejam priorizadas pelos algoritmos, restringindo seu alcance, além da baixa classificação que dificulta sua citação e referência em outros espaços digitais, contribuindo para que determinados discursos permaneçam limitados a nichos específicos.

Metodologia

Utilizamos o perfil de visitante de uma máquina recém-formatada, para que o corpus tivesse o mínimo de informações previamente coletadas pelos algoritmos, uma tentativa de anonimização (Daniel e Carreon, 2024), considerando que o navegador que utilizamos é o Google Chrome, que segundo as autoras é “um dos navegadores que mais capta dados e com melhor performance em gestão algorítmica” (Daniel; Carreon, 2024, p. 47).

Com a finalidade de evidenciar a falta de representatividade de mulheres gordas e negras em resultados para buscas por termos não associados a sentidos historicamente negativos, selecionamos um adjetivo mais positivo que negativo. Nossos recortes foram formulados (Orlandi, 2001; Dias, 2023) no Google Images. Assim, este texto busca: i. apontar: se e como essas mulheres são (sub)representadas; ii. constatar se os resultados das buscas por imagens no Google produzem os preconceitos algorítmicos: racismo e gordofobia; iii. observar se em determinados resultados predominam corpos magros e brancos, em detrimento de corpos gordos e negros.

As buscas foram iniciadas pelo Google Images que, não gerando imagens próprias, exibe imagens já existentes em outros sites, acompanhadas dos links de origem. Isto é, ele não cria ou armazena imagens em um banco próprio, ele varre a web e indexa imagens disponíveis em sites públicos.

Dessa forma, cada imagem, apresentada nos resultados de busca, contém um link que, se clicado, encaminha o usuário para o site original em que ela foi publicada. Isso significa que, apesar da imagem estar visível no Google Images, seu controle e propriedade pertencem ao site onde foi originalmente postada.

Pretendíamos, inicialmente, com essa busca, acessar, a partir do Google Images, os primeiros bancos de imagens apresentados no resultado, visto que, por exemplo, ao pesquisar o termo “mulher bonita”, observamos que os resultados incluem, majoritariamente, links que direcionam para diferentes bancos de imagens. No entanto, ao realizar a busca por “mulher saudável”, constatamos que a maioria dos resultados encaminham a sites com artigos sobre saúde da mulher, em vez de bancos de imagens. Assim, visando dar conta de nosso corpus, nos limitamos aos resultados do Google e suas ampliações.

“Mulher Saudável”

O que é ser uma mulher saudável pode variar de acordo com diferentes culturas, contextos e percepções pessoais, mas, de maneira geral, envolve aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais. No entanto, o conceito de saúde tem sido tradicionalmente vinculado a um corpo que se encaixa nos padrões estéticos dominantes da sociedade.

O termo “Mulher Saudável” foi selecionado por estar relacionado à saúde, uma das principais características citadas quando se fala de corpo gordo e racializado, independente ou interseccionalmente, isto é, a saúde, é frequentemente associada ao corpo magro e branco, e isso inclui outras características como a disciplina, autocontrole etc. Para mulheres gordas, o comum é a ideia de que não são saudáveis. Assim, a representação de uma mulher negra e gorda como “saudável” pode ser ainda mais desafiadora, já que o racismo também associa corpos negros a padrões de saúde precários. Nesse contexto, a imagem da mulher saudável exclui mulheres gordas e negras, reforçando a ideia de que somente o corpo magro e branco representa saúde e vitalidade.

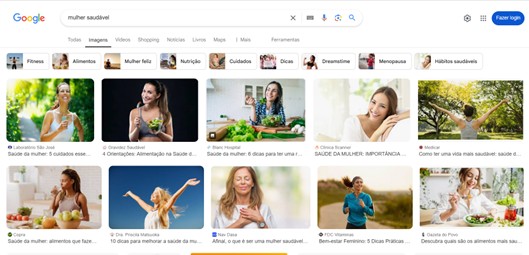

Imagem 1 - Captura de tela correspondente ao termo “mulher saudável”

Os resultados, em geral, trazem imagens associadas a hábitos que são frequentemente relacionados à saúde, como exercícios físicos e alimentação baseada em frutas, saladas e legumes. Além disso, são consideráveis as representações que sugerem autocuidado e bem-estar emocional, incluindo mulheres sorrindo em ambientes ao ar livre ou em cenários sem qualquer informação. Dessa forma, podemos perceber que há ligação ao conceito de saúde que apresentamos antes.

Na imagem 1, há os dez primeiros resultados da busca pelo termo “mulher saudável”, nos quais é possível observar, logo abaixo da caixa de pesquisa e dos filtros (como vídeos, shopping, notícia etc.), sugestões de termos relacionados à pesquisa – Fitness, Alimentos, Mulher Feliz, Nutrição, Cuidados, Dicas, Dreamstime, Menopausa e Hábitos Saudáveis.

Essas recomendações de termos ligam-se interdiscursivamente, pois mobilizam dizeres anteriores que já circulam socialmente sobre o que é ser uma mulher saudável, conforme nos diz Orlandi, (2002, p. 29):

A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos de memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada.

Desse modo, esses dizeres retomam, pela memória discursiva, os sentidos possíveis sobre o que significa ser uma mulher saudável, retornando sob a forma do pré-construído:

a. Fitness, na contemporaneidade, se tornou um estilo de vida que pode envolver rotinas de exercícios, controle alimentar e monitoramento constante do corpo;

b. Alimentos e nutrição – termos semelhantes – podem se referir a um conjunto de práticas alimentares que, muitas vezes, visam o controle do peso;

c. Cuidados e dicas: relacionam-se à disciplina, visto que costumam ser orientações, prescrições, normas a serem seguidas para atingir determinado objetivo, reforçando a ideia de que a saúde depende de padrões normativos;

d. Mulher feliz reforça que uma mulher saudável é aquela que, além de cuidar do corpo, demonstra alegria e satisfação, como se a felicidade fosse um indicativo visível de sua boa saúde;

e. A menopausa pode estar ligada a um marcador etário, considerando que a saúde feminina é frequentemente vinculada à juventude, a saúde na menopausa se torna uma preocupação e um tema recorrente em conteúdos voltados ao público feminino, especialmente, no que se trata de controlar o peso.

A sugestão dos termos na busca por “mulher saudável” indica que, segundo o algoritmo do Google, uma mulher saudável pode e deve ser: fitness, se preocupar com nutrição, seguir dicas e cuidados, ter hábitos saudáveis e ser uma mulher feliz. Dessa forma, certos discursos são continuamente retomados e reforçados ao longo do tempo, sendo amparados pelo funcionamento da memória discursiva, “o já dito que constitui todo dizer, que ocorre por uma atualização de sentido” (Carreon, 2023, p. 66), como se já fossem verdadeiros ou universais. Nesse caso, o discurso sobre o que significa ser uma mulher saudável, reflete em como a sociedade, por meio da linguagem e dos algoritmos, cria e reforça padrões que retornam de maneira repetitiva, pela memória metálica “procedimento da repetição formal de um dizer armazenado” (Carreon, 2023, p. 66).

Imagem 2 - Captura de tela correspondente ao termo “mulher saudável”, do 69º ao 75º resultado.

No septuagésimo terceiro (73º) resultado (imagem 2), encontramos uma mulher negra e gorda. Na imagem, há uma mulher de pele negra, mais velha, cabelos curtos e trançados junto à outra mulher mais jovem, também de pele negra, cabelos trançados e vestindo um uniforme azul – associado ao de profissionais da saúde –, além de usar um crachá preso à roupa. O site relacionado a essa imagem apresenta uma matéria, publicada em março de 2024, intitulada “7 orientações para uma vida mais saudável”. Em tempo, cabe ressaltar que não há qualquer anúncio neste site, além da recomendação de outras matérias do mesmo portal.

Esse dado reforça o que diz Silva (2020) sobre estudos que apontam que usuários na internet tendem a clicar nos primeiros resultados de uma busca, raramente explorando posições muito abaixo na lista. A imagem, que foge ao padrão dominante e que aparece apenas na 73ª posição, tem baixas probabilidades de ser visualizada e clicada. Isso significa que, mesmo que exista alguma diversidade nos resultados, essa diversidade se torna praticamente invisível devido à hierarquização dos algoritmos. Assim, a ausência de representatividade nos primeiros resultados não apenas revela uma lógica excludente, mas também reforça e perpetua padrões normativos, já que aquilo que não é visto dificilmente será associado ao conceito buscado – no caso, a ideia de “mulher saudável”.

Ressaltamos ainda que não há entre os resultados, pelo menos não entre os duzentos primeiros resultados, qualquer outra representação de uma mulher gorda e negra, intersecciconalmente, nem mesmo de uma mulher apenas gorda. Diante desse cenário, a ausência de imagens de mulheres gordas, independente de raça, nos resultados para “mulher saudável”, revela discursos normativos que vinculam a saúde a um padrão corporal asseguradamente magro e predominantemente branco e jovem. Essa relação se estabelece por meio de diferentes processos discursivos-algorítmicos, que reforçam a marginalização de corpos gordos e negros na representação de saúde.

A partir disso, visando dar conta da quantidade de conteúdo que selecionamos, observaremos apenas os três primeiros links vinculados aos três primeiros resultados (imagem 1) para a pesquisa “mulher saudável”, e cabe salientar que nenhum dos sites possui anúncios.

O primeiro link4 direciona para uma matéria intitulada “Saúde da mulher: 5 cuidados essenciais para ter qualidade de vida”, publicada no ano de 2020. Os cuidados essenciais, segundo o site, são: cuidado com alimentação, prática regular de exercícios, redução do estresse, preservação do sono e a importância de exames médicos de rotina. O texto baseia-se no discurso hegemônico que incentiva o controle de peso, baseado no IMC, que define quem é ou não saudável. Contendo o uso de termos como “controle de peso”, que deriva de um contexto discursivo que valoriza a magreza e a tem como sinônimo de saudável, ou seja, é um discurso que se inscreve numa formação discursiva gordofóbica, que classifica corpos a partir de um padrão baseado nas ciências da saúde, como explica Orlandi (2002, p. 41):

O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva e não em outra para ter um sentido e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras não têm um sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das formações discursivas em que se inscrevem.

O segundo link5 leva à matéria “4 Orientações para a Alimentação na Saúde da Mulher”, publicada em 2023, que aborda apenas a questão da alimentação, destacando que comer bem não significa seguir dietas restritivas, mas garantir nutrientes essenciais, além de conciliar a alimentação a hábitos saudáveis, controle do estresse e exames regulares. A primeira dica, sobre o aumento de ingestão de fibras, apresenta como benefícios “a redução de colesterol e a perda de peso”. A terceira dica, nomeada “Atenção à retenção de líquido”, nos chama a atenção também pela preocupação em parecer maior, mais inchada etc. Assim, o foco da dica está mais em controlar a quantidade de água a ser tomada, para que o corpo consiga eliminar e não sinta uma “sensação de ganho” de peso.

Por fim, o terceiro link6 apresenta a matéria intitulada “Saúde da mulher: 6 dicas para ter uma rotina mais leve e saudável”. Publicada em maio de 2021, ela oferece 6 dicas para uma rotina mais saudável para as mulheres, destacando: alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, realização de exames médicos regularmente, sono de qualidade, cuidados com a saúde mental e também com infecções sexualmente transmissíveis.

A matéria é do Blanc Hospital e retoma o discurso de saúde hegemônico, baseado nas ciências médicas, especialmente no que abrange o corpo gordo e a sua associação a patologias: “para a mulher manter a saúde em dia, é necessário incluir a atividade física à rotina. Isso porque o sedentarismo é um dos maiores responsáveis pelo surgimento de várias comorbidades, como obesidade, aumento do colesterol, problemas cardiovasculares, diabetes, entre outros.” Além disso, há ainda a simplificação da suposta relação entre obesidade e câncer de mama, que é complexa e depende de vários fatores.

Uma das diferenças que mais se destaca nesse site em comparação aos outros é que ele possui mais duas imagens além daquela que era apresentada nos resultados do Google. Isto é, o site apresenta três imagens ao longo da página, sendo as duas primeiras de mulheres negras, enquanto a última é de uma mulher branca. No entanto, a imagem da mulher branca é a que aparece no resultado da busca do Google, demonstrando a tendência de associação da representação de temas como saúde e bem-estar a padrões eurocêntricos, mesmo quando o conteúdo visual do site é mais diverso.

O Google pode ter priorizado a imagem da mulher branca devido ao seu algoritmo de busca. Isso pode acontecer porque, se os usuários interagem mais com uma imagem (clicando, ampliando ou compartilhando), o Google pode interpretá-la como mais relevante. Além disso, pode haver uma associação do algoritmo entre o termo buscado e a imagem, fazendo com que ele considere uma mulher branca mais relacionada ao termo do que uma mulher negra. Entendemos que o algoritmo tende a valorizar imagens associadas a padrões estéticos dominantes, e consequentemente, ao posicioná-las acima de imagens que apresentam mulheres negras, são mais acessadas, o que resulta no negligenciamento de diversidade, nesse caso: de mulheres negras, mesmo quando essas imagens também estão presentes na página, e, ainda, antes da imagem sugerida no Google Images.

O algoritmo (re)produz sentidos a partir de sua inscrição em uma memória digital e discursiva que, inserido em uma formação discursiva gordofóbica e racista, reforça e cristaliza representações estigmatizantes sobre o corpo gordo e negro. Dessa forma, compreendemos que esse conceito de saúde e suas habituais associações a corpos magros e brancos sustenta-se na ideologia, que opera na naturalização desses padrões e em seu efeito de evidência, fazendo com que os sujeitos não apenas reconheçam tais padrões como legítimos, mas também os reproduzam em suas práticas cotidianas. A partir do que afirma Dias (2018, p. 27), os indivíduos são interpelados em sujeitos pela ideologia, à medida que “ela se constitui enquanto ideologia pela categoria de sujeito”, e essa interpelação ocorre dentro de formas históricas da ideologia, que operam de modo a fazer com que certas concepções pareçam naturais ou óbvias. Assim, as pessoas tendem a aceitar certos discursos sem questioná-los, nesse caso a noção de que certos corpos são mais saudáveis, que não decorre de uma verdade objetiva, mas de um processo ideológico que os estabelece como evidências incontestáveis: “parece ao sujeito, no efeito da interpretação, que o sentido, para ele, só pode ser aquele” (Orlandi, 2020, p. 156).

Em suma, ao examinar os resultados das pesquisas, alguns discursos recorrentes emergem: a magreza é, dessa forma, vinculada à disciplina, prescrição, cuidado, ao ser fitness, comedida e controlada; corpos magros e brancos dominam os resultados para pessoa saudável, reforçando um padrão normativo de saúde baseado em um ideal eurocêntrico e excludente, filiando-se à memória discursiva sobre o idealizado conceito de saúde, fundamentado no discurso médico.

O não dito aqui são as representações relacionadas ao corpo gordo e negro: estereótipos que o inferioriza, desumaniza, patologiza e o coloca como indesejável, doente, moralmente falho, descontrolado, indisciplinado, descontrolado, sujo e preguiçoso, sem força de vontade e sem saúde, além de serem considerados indignos de amor, servindo apenas como fetiche.

O algoritmo do Google não apenas reflete e revela normatividades, mas também contribui para sua perpetuação, uma vez que os resultados são organizados com base na lógica da visibilidade e da hierarquização. Essa dinâmica produz e reforça discursos que marginalizam corpos fora do padrão hegemônico, criando um ciclo contínuo de reprodução de estereótipos.

A ausência de mulheres gordas nos resultados da busca por “mulher saudável” evidencia a exclusão sistemática desses corpos dos discursos normativos sobre saúde. Enquanto mulheres negras ainda aparecem, embora em menor número do que mulheres brancas, a total invisibilização de mulheres gordas revela como a gordofobia opera de forma ainda mais intensa na construção desse imaginário de mulher saudável. Se não há representatividade de mulheres gordas, tampouco há de mulheres que pertencem à interseção gorda e negra, reforçando a ideia de que determinados corpos não apenas são deslegitimados como saudáveis, mas também silenciados digitalmente.

Às mulheres gordas cabem representações de mulheres tristes, “preguiçosas, desleixadas, descuidadas” (Arruda, 2021, p. 19). Em suma, é com base nessa construção discursiva que sustenta sua exclusão das representações de saúde, reforçando a ideia de que um corpo gordo, e ainda ao mesmo tempo gordo e negro, não pode ser saudável.

Orlandi afirma que a ideologia não é um sistema perfeito e fechado; ela se manifesta em práticas e discursos que podem apresentar contradições e fissuras. Isso significa que, apesar de estruturar a forma como percebemos o mundo, a ideologia não determina os sentidos de maneira absoluta, pois há sempre margem para deslocamentos. É isso que permite que a linguagem seja um espaço de disputa e reconstrução dos sentidos.

Assim, a noção de que certos corpos são saudáveis e bem-sucedidos não decorre de uma verdade objetiva, mas de um processo ideológico que os estabelece como evidências incontestáveis.

No digital, o corpo também se torna dado, capturado por sistemas de reconhecimento facial, medido por tecnologias de monitoramento de saúde, peso, níveis de atividade física, quantidade e qualidade do sono, batimentos cardíacos etc.

Aplicativos de auxílio à perda de peso exemplificam bem essa lógica de transformação do corpo em dado no ambiente digital. Essas plataformas utilizam inteligência artificial, monitoramento constante e análise de padrões para oferecer recomendações personalizadas, registrando métricas como peso, calorias consumidas e nível de atividade física. Assim como sistemas de reconhecimento facial e vigilância, esses aplicativos operam sobre bases de dados que já carregam viés racial e gordofóbico, reforçando padrões estéticos normativos e muitas vezes ignorando a diversidade corporal e os fatores sociais que influenciam o peso. Além disso, ao promoverem metas padronizadas de emagrecimento, essas tecnologias podem contribuir para a patologização de corpos gordos, reforçando discursos de disciplina e controle sobre o corpo. Dessa forma, a conversão do corpo em dado não apenas orienta hábitos, mas também reproduz relações de poder, normalizando práticas de vigilância e regulação corporal sob a justificativa da saúde e do bem-estar.

As tecnologias digitais, especialmente os algoritmos de busca e as redes sociais, colocam o corpo em um estado contínuo de avaliação e categorização. No caso dos resultados de busca do Google, os corpos que aparecem nas pesquisas por termos como mulher saudável são resultado de um processo algorítmico que hierarquiza imagens, reforçando padrões normativos de magreza e branquitude. Esse processo insere o corpo em um fluxo de discursos que determinam sua legitimidade e aceitação social.

Pessoas gordas e negras que muitas vezes precisam justificar sua presença em determinados espaços, reafirmar sua legitimidade e combater discursos de ódio, enquanto corpos que se alinham aos padrões estéticos dominantes recebem validação mais facilmente.

Considerando também a sociedade contemporânea em que cada vez mais algoritmos de busca e sistemas automatizados de categorização têm impacto significativo na representação de corpos e identidades, focar na falta de mulheres gordas e negras nessas representações digitais nos permite questionar como a tecnologia e os algoritmos textualizam sentidos da ordem do preconceito. Em vez de apenas buscar antônimos ou categorizações opostas, ressaltamos que a ausência de representação é, muitas vezes, uma consequência direta das escolhas algorítmicas que priorizam certos corpos e apagam outros.

A análise da interseção entre corpo gordo, negro e tecnologia revela questões cruciais sobre as relações sociais e culturais que perpassam as construções identitárias e os discursos dominantes. O corpo, em suas múltiplas formas e representações, sempre esteve no centro de debates sobre normatividade, discriminação e controle.

Como pudemos observar neste estudo, a intersecção entre ser gorda e negra, em especial, evidencia o quanto essas duas condições são sistematicamente marginalizadas e objetificadas, muitas vezes sendo tratadas como problemas a serem corrigidos ou excluídos.

Ao reconhecer essa influência social e política na produção do conhecimento digital, abre-se espaço para novas narrativas que desafiem padrões hegemônicos. A introdução de perspectivas críticas, como as abordagens interseccionais que consideram raça, gênero e corporalidade, permite a construção de sistemas mais inclusivos e representativos. Isso envolve tanto mudanças estruturais nos algoritmos e bancos de dados quanto a ampliação do debate público sobre os impactos dessas tecnologias na vida das pessoas.

A análise do discurso digital permite compreender como os algoritmos funcionam como dispositivos de poder que regulam corpos e subjetividades. Quando a sociedade, a mídia e as tecnologias digitais priorizam a representação de corpos magros e brancos, essas imagens se tornam normativas e passam a ser percebidas como padrões de beleza, saúde e sucesso. A ausência de representações alternativas, como as de mulheres gordas e negras, naturaliza essa exclusão. Já a associação dessas mulheres a termos positivos ajuda a desconstruir as ideias preconceituosas vinculadas ao corpo gordo e negro.

Mesmo que mulheres gordas e negras possam ter condições de saúde boas, e mulheres magras e brancas possam ter condições de saúde ruins, são as mulheres gordas e negras que são sistematicamente invisibilizadas. As associações feitas pelo Google Images evidenciam essa lógica ao vincular o discurso de saúde à magreza e à branquitude, produzindo assim racismo algorítmico e gordofobia algorítmica.

Referências:

ARRUDA, A. O Peso e a mídia: as faces da gordofobia. 1. ed. - São Paulo: Alameda, 2021.

BACKES, M. T. S. et al. Conceitos de saúde e doença ao longo da história sob o olhar epidemiológico e antropológico. Revista: Enfermagem UERJ, 2009.

BASTOS, A. G. S; CARREON, R. O. Gordofobia Algorítmica: Pensar o Discurso Digital na Geração de Imagens de IA. (no prelo)

CARREON, R. O. Um ensaio sobre fake news e fabricação de memória. Em: CARREON, R. O; RUIZ, M. A. A.; ARAÚJO, L. M. B. M. Análise do discurso digital: perspectivas teóricas e metodológicas. São Paulo: Letraria. 2023.

CARRERA, F. 2020. Racismo e sexismo em bancos de imagens digitais: uma análise de resultados de busca e atribuição de relevância na dimensão financeira/profissional. Em SILVA, T. Comunidades, Algorítimos e Ativismos Digitais: Olhares afrodiaspóricos. São Paulo: LiteraRua, 2020.

DANIEL, B; CARREON, R. O. Regionalização de dizeres negacionistas no Youtube: um ensaio sobre o funcionamento das formações algorítmicas. Em BARONAS, R. L.;

CARREON, R. Estudos discursivos do Monjolinho: questões entorno do digital. Campinas, SP: Editora da Abralin, 2024.

DIAS, C. Análise do discurso digital: Sujeito, espaço, memória e arquivo. Campinas, SP: Pontes Editores, 2018.

DIAS, C. Análise do discurso digital: a questão da memória. Em CARREON, R. O; RUIZ, M. A. A.; ARAÚJO, L. M. B. M. Análise do discurso digital: perspectivas teóricas e metodológicas. São Paulo: Letraria. 2023.

FERRAGUT, G. Mouvements souciaux et sens de la ville: la circulation du discours urbain par le numérique. Tese de Doutorado em Linguística – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, cotutela com: Universidade de Gênova, Gênova, 2022.

GOMES, L. L. P. Estéticas em transformação: a experiência de mulheres negras na transição capilar em grupos virtuais. Em SILVA, T. Comunidades, Algorítimos e Ativistas Digitais: Olhares afrodiaspóricos. São Paulo: LiteraRua, 2020.

OLIVIERA, M. V et al. Page Rank: o funcionamento da ferramenta de busca do Google. Sergipe: Caderno de Graduação - Ciências Exatas e Tecnológicas, 2016. Disponível em: https://periodicos.set.edu.br/cadernoexatas/article/view/3571. Acesso em: 15 mar. 2025.

ORLANDI, E. P. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001

ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2002.

ORLANDI, E. P. O Objeto de ciência também merece que se lute por ele. Em MALDIDIER, D. A inquietação do discurso: (re)ler Michel Pêcheux hoje. Tradução: Eni P. Orlandi. Campinas: Pontes, 2003.

ORLANDI, E. P. Terra à vista: discurso de confronto - velho e novo mundo. 2. ed. Campinas: Editora Unicamp, 2008.

ORLANDI, E. P. Discurso e políticas públicas urbanas: a fabricação do consenso. Campinas: Editora RG, 2010.

ORLANDI, E. Discurso em Análise: sujeito, sentido e ideologia. Campinas: Pontes, 2017.

ORLANDI, E. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 5ª edição. Campinas: Pontes, 2020.

NOBLE, S. U. Algoritmos da opressão: Como o Google fomenta e lucra com o racismo. Tradução: Felipe Damorim. Santo André, Rua do Sabão, 2021.

SILVA, T. H. J. A Reconfiguração da Hegemonia na Era Digital: o Papel dos Algoritmos no Controle da Informação. Novos Olhares, São Paulo, Brasil, v. 13, n. 2, p. 137–149, 2024.

SILVA, T. Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: microagressões e discriminação em código. Em SILVA, T. Comunidades, Algorítimos e Ativismos Digitais: Olhares afrodiaspóricos. São Paulo: LiteraRua, 2020.

SILVA, T. Racismo Algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. São Paulo: Edições Sesc, 2022.

SILVA, T. Mapeamento de Danos e Discriminação Algorítmica. Desvelar, 2025. Disponível em: https://desvelar.org/casos-de-discriminacao-algoritmica/. Acesso em: 15, mar. 2025

STRINGS, S. The Racist Origins of Fatphobia. Bust, 2019. Disponível em:https://bust.com/racist-origins-of-fatphobia. Acesso: 15 fev. 2025

SILVA, S. R; JIMENEZ JIMENEZ, M. L; SOUZA, S. H. V. Intersecções entre racismo e gordofobia para construção de uma educação antirracista e antigordofóbica. Goiânia: Revista Inter-Ação, v.49, n. ed. especial. Disponível em: https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/79439. Acesso em: 23 fev. 2025.

UNESCO. Saartjie Baartman Memorial.CIPDH: International Center for the Promotion of Human Rights, 2025. Disponível em: https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas/en/lugar-de-memoria/memorial-saartjie-baartman/. Acesso em: 15 fev. 2024

Data de Recebimento: 31/07/2023

Data de Aprovação: 25/08/2023

1 Traduzido em CARREON, R. O. Um ensaio sobre fake news e fabricação de memória. Em: CARREON, R. O; RUIZ, M. A. A.; ARAÚJO, L. M. B. M. Análise do discurso digital: perspectivas teóricas e metodológicas. São Paulo: Letraria. 2023.

2 Acessível em: https://tarciziosilva.com.br/blog/posts/racismo-algoritmicolinha-do-tempo/

3 “O Page Rank calcula a importância do site, analisando a qualidade dos links que apontam para outra página que, por sua vez, também será analisada” (Oliveira, Bovoloni, Leite Filho, Menezes, 2016, p.78).

4 Acessível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-17509

5 Acessível em: https://gravidezsaudavel.com.br/4-orientacoes-para-a-alimentacao-na-saude-da-mulher/

6 Acessível em: https://blanchospital.com.br/blog/saude-da-mulher-6-dicas-para-ter-uma-rotina-mais-leve-e-saudavel/