Espaços de insurgência e citadinidade: dos imaginários da rua à ação política

Gustavo Souza Santos

Introdução

A cidade é uma constelação feita de arranjos e movências visíveis e invisíveis, materiais e imateriais, concretos e fluidos, de hardware e software. Como tal, é um receptáculo que acondiciona, influencia - e é influenciada - e reifica a condição humana. Desse modo, a relação objetiva dos sujeitos para com a cidade a torna em sua essência um sujeito-cidade: enquanto é produzida pelos sujeitos, continua o trabalho de produção permanente do próprio sujeito.

A complexidade da urbe deriva do encadeamento das camadas que a compõem e organizam. O sistema jurídico, territorial, político, urbanístico, arquitetônico, histórico-geográfico e cultural organiza a concepção da cidade, ao passo que os usos, ocupações, contradições, conflitos e disputas atualizam essa concepção.

Como a clássica definição de Milton Santos (2014, p. 29) assinala, o espaço é "um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações” e este, “indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (Santos, 2014, p. 39). Portanto, as partes e contrapartes da cidade - ou seja, o hegemônico e o que se antagoniza a ele - são cabedais dos sentidos que dão curso à materialidade histórica e a formação dos sujeitos em sua intra e intersubjetividade. Assim, objetos e ações tonificam a pólis, mas fixos e fluxos têm voz e falam.

A rua é um destes fixos que falam. Como um elemento de trânsito, a rua concentra o mecanismo metonímico de representar a vitalidade da/na cidade. As explosões de contradições da cidade encontram plasticidade na rua. Nela o exercício de ir e vir - portanto, de existir - e o símbolo da circulação de fluxos - do capital produtivo e produtor - acenam para uma partilha significante da liberdade.

Liberdade como prerrogativa da pólis, da ágora, do direito. Liberdade como faculdade da existência e suas pulsões subjetivas e coletivas. Liberdade fantasmagórica, percebida como sistema de controle e falso discurso, desmascarado nas incongruências do cotidiano que a própria rua comporta, revela e encerra.

A rua é o espelho encoberto que a mobilização social descobre e faz refletir a contradição e as estratégias perniciosas de sua manutenção. Uma vez que ela é a chancela do cotidiano e sua atomização, torna-se também a pedra angular para que seu questionamento provoque mudança. A rua, que é cenário, torna-se palco, auditório e bastidor da realidade que punge.

As mobilizações sociais, manifestações, movimentos e querelas que ocupam os espaços para fazer audíveis suas demandas encontram na rua o substrato para processar sua agência, mas simultaneamente criam uma operação consubstancial ao próprio espaço, visto que sua própria estrutura patente e latente é interpolada na insurreição. Isto é, os sujeitos se mobilizam no espaço tomando-o por encouraçamento de luta e prova material daquilo de que gritos e conclames fazem ressoar.

O espaço é essencialmente poiesis, condição de (re)criação e (re)invenção subjetiva e intersubjetiva (Flávio, 2020). Ou como destaca Lefebvre (2013), o espaço - e, portanto, este em que se processam as mobilizações - é local em que simbolismos, imaginações, percepções do mundo são fixados e se tornam, portanto, espaciais. Desse modo, a ação política é mediada por operações simbólicas e de regimes dos imaginários dos quais a realidade está entrelaçada para permanecer ordenada e pretensiosamente criar o real.

Neste ensaio, procurou-se refletir a tessitura de mobilizações sociais e ações insurgentes como depositárias de flexões de imaginários derivados do espaço e da possibilidade de, por meio dele, transformar a realidade vivida. A insurreição é uma via que se condensa na unidade e na diversidade do espaço, tornando sua própria conjuntura, rugosidades e protuberâncias o dispositivo de agência e potência necessários à detonação do conteúdo multitudinário de mudança.

Imaginários da rua, imaginários da ação política

A cidade não é apenas a organização funcional do espaço, suas ruas e edificações, seus bairros, pessoas carregando sonhos, isoladas na multidão, em um deserto de prédios, que aboliu o horizonte e apagou as estrelas. A cidade é a expressão das relações sociais de produção capitalista, sua materialização política e espacial que está na base da produção e reprodução do capital. A cidade é a forma reificada dessas relações, mas também do amadurecimento das contradições que lhes são próprias. É a unidade de contrários, não apenas pelas profundas desigualdades, mas pela dinâmica da ordem e da explosão. Bairros e pessoas pobres, assaltos, lixo, doenças, engarrafamentos, drogas, violência, exploração, mercado de coisas e de corpos transformados em coisas. As contradições surgem como grafites que insistem em pintar de cores e beleza a cidade cinza e feia. Estão lá, pulsando, nas veias que correm sob a pele urbana (Iasi, 2013, p. 41).

Nas mitografias da rua habitam os sujeitos livres para exercerem suas identidades, para verterem seus signos e sentimentos de pertencimento e para celebrarem no cotidiano modos seus de vida. A rua é o lugar do mito perdido da cidade como lugar da realização humana. E como tal, abriga os mitos legendários da possibilidade de uma ação heróica, redentora, monumental e salvífica.

Se é a rua que possibilita os fluxos, permite encontros, configura rotas e permite destinos, é a rua que compõe a carga e a cena dramática do cotidiano. Drama constituído de desigualdades, assimetrias e também de utopias. Drama constituído de alteridade, interseccionalidade e ideologias. Drama feito de comuns e contrários, portanto lócus da diversidade, e corpus do imaginário.

As manifestações, passeatas, marchas e protestos trafegam por sua espacialidade, empunhando seu posicionamento. As paradas identitárias, frequentemente oprimidas, encontram nela o meio de viabilização de sua existência resistente. As festividades têm nela os trajetos de expressão do que constitui os indivíduos e as poéticas de suas vidas.

Portanto, a rua é mitográfica. Enquanto constituída geograficamente de processos e funções, e marcada historicamente por práticas e acontecimentos, concentra as representações e simbolismos fruto dos rastros de seu uso e ocupação. Enquanto as ruas falam pelas rugosidades do espaço e pelos arranjos de sua produção, os sujeitos nela projetam seus anseios e imagens de um real sempre em disputa.

No imaginário da rua está a metáfora de uma porção espacial que representa a política como revolução da utopia e da consciência, aspiradas pelos sujeitos como resposta aos dilemas. Há ainda a rua como metonímia da coletividade heróica, que aplaina a diferença e celebra nos afetos do imaginário uma noção revolucionária de sujeito, catalisada pelas centelhas insurgentes.

Quando o indivíduo se põe na rua para operações do ordinário como o trabalho, o consumo ou o lazer, sua posição é a do flâneur1 que embora vagueie, produz sentidos para si e para o espaço em seu próprio trajeto. No entanto, a mitografia da rua o concede uma indumentária especial, de se ver e agir na persona do sujeito heróico de todos os tempos, encenando, em performance.

Para o militante da mobilização social em rede, a causa de seu acionamento se mistura a essa indumentária mitográfica, costurada pelos pontos nodais da(s) rede(s). A rede é dotada de sentidos, mas seu atributo central é a firmeza de seus laços. Sob o imaginário das mitografias da rua e diante de causas e pontos de detonação voláteis, sincrônicos e solidários, insufla-se uma posição de sujeito que se situa no real, ao mesmo tempo em que desfila em uma hiper-realidade.

A rede é utópica, e na condição sociopolítica das mobilizações sociais e sua novidade, cria laços que se fortalecem continuamente, na medida em que os sentidos são criados, combinados e recombinados. Estes sentidos derivam dos lastros identitários e territoriais já apresentados, e que formam bricolagens a partir das narrativas que se surgem, dos saberes multitudinários, dos resultados da ação.

Esse processo de reforço de laços cria um sentido de pertença e participação que procedem para além do escopo, mas se consomem na própria modalidade de agir e no prazer performático. A performance passa a substituir o agir político tipificado, criando modulações de ação e uma multidão estetizada sob um simulacro ou um fetiche do político.

É aqui que os problemas das mobilizações sociais em rede se revelam. Sua performance, pujante em agência e potência, se consome em si mesma e se reifica, exacerbando sua conjuntura e a própria posição dos sujeitos, simulando a realidade da insurgência e procedendo por simulacros de participação social.

Duas explicações são possíveis para este processo sintomático. Uma de natureza política, histórica e contextual, associada às formas de ver a democracia e a coisa pública, perpassada por um plano residual das primeiras lutas e conquistas sociais. E uma de natureza sociotécnica, radicada nas formas de produzir significados e preencher as lacunas de um político passado, nostálgico.

Essa configuração parece apontar para uma semiologia peculiar, de diagnóstico dificultado sem muitos exames e segundas opiniões. Soma-se a esse conjunto sintomático complexo o fato de que as lacunas no conhecimento de direitos e participação social deslizam sobre índices elevados de participação eleitoral, de enquadramento político-legal e acesso à informação noticiosa e midiática.

Pode-se depurar, nesse sentido, que o sistema não tem sido excludente aos sujeitos, pelo contrário - uma ressalva à obrigatoriedade do voto e a profusão de documentos que criam uma cultura atomizada de super-participação pela coerção institucional e civil. A cultura política frouxa amplamente percebida deriva de uma intersecção dos dispositivos e instituições democráticas. É comum ainda os sentimentos de desprezo pela coisa política em uma distância cada vez maior dos brios constitucionais amplamente louvados há décadas.

Essas diferentes concepções, apesar da diversidade de perspectiva, fornecem pistas para elucidar o desenho participativo das mobilizações sociais em rede, bem como o emprego de afetos e ações em sua encruzilhada. Há quatro eixos que constituem o estado atual do exercício cidadão e da energia da cultura política, sobretudo no Brasil: a eliminação da centralidade do Estado, a fragmentação e particularização de direitos, a apatia política e o desaparecimento do espírito público (Carvalho, 2000).

A perda do papel do Estado não é somente um caso de descentralização, mas de perda de relevância, já que é cada vez mais perceptível que seu papel na administração da economia e dos rumos do país têm sido reduzidos (Maneiro, 2006). Como consequência, exercer a cidadania ou a ocupação com o público e o político se tornam acessórios ou irrelevantes ante a outras exigências do tempo.

Quanto à fragmentação e particularização de direitos, esta é consequência do despontar da cidadania cultural, que desarticula a identidade nacional em nome de identidades múltiplas que passam a reclamar não apenas direitos em pé de igualdade, mas direitos em pé de diferença (Hall, 2006; Laclau, 2003). Consequentemente, as micro articulações fazem evanescer esforços para uma articulação em nome de um todo maior, o projeto de país.

A apatia política é decorrente da rigidez e da fixidez dos dispositivos institucionais de exercício cidadão que não progridem no tempo e no espaço, o que causa desinteresse quanto aos velhos modos e velhos rostos (Santos, 2009). O distanciamento entre representante e cidadão, a burocracia do exercício político-cidadão, a perda de relevância do Estado e os casos frequentes de corrupção agravam o quadro de indiferença.

Consequentemente, a apatia política leva ao desaparecimento do espírito público, onde o cidadão participativo cede espaço a um cidadão consumidor (Canclini, 2006; Bauman, 2008). A virtude cívica perde força e a energia política é canalizada para os interesses e desejos individuais, como uma trajetória fora da política, fora da democracia e mais internalizada na dinâmica do bem-estar individual.

Esse quadro crônico aponta para dois processos: um positivo, que sinaliza a necessidade de reformulação do processo democrático; e outro, negativo, com a forja de quimeras políticas e imagens distorcidas da realidade. E o exercício cidadão se vê entorpecido pela sociedade de mercado, que também é uma sociedade de consumo e uma sociedade de impermanências (Canclini, 2006).

Como caminhos, o autor aponta inicialmente a abertura às mudanças sem que se perca a tradição de vista, o que permitiria iniciativas menos anacrônicas e, naturalmente, mais democráticas. A seguir, o fazer político deve considerar por meio de inovações e flexões, a combinação entre “a virtude privada e a pública que, sem eliminar o interesse, podem conferir a ele uma dimensão virtuosa” (Carvalho, 2000, p. 124).

Carvalho (2000, p. 126) discorre que “no mundo da política, combinar o interesse e a virtude, é promover o encontro do Estado com a sociedade, numa perspectiva em que a força do primeira passa a depender do fortalecimento da segunda”. E tal seria a configuração que, longe de se arrogar messiânica, injetaria saúde sobre o organismo democrático e à funcionalidade cidadã. Porém, ela padece pelos simulacros de participação.

O simulacro (e a simulação):

É um hiper-real, produto de síntese irradiando modelos combinatórios num hiperespaço sem atmosfera. [...] Hiper-real, doravante ao abrigo do imaginário, não deixando lugar senão à recorrência orbital dos modelos e à geração simulada das diferenças. Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. O primeiro refere-se à presença. O segundo a uma ausência. [...] Logo fingir, ou dissimular, deixam intacto o princípio da realidade: a diferença continua a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto a simulação põe em causa a diferença do "verdadeiro" e do "falso", do "real" e do "imaginário". [...] A simulação parte [...] da utopia, do princípio de equivalência, parte da negação radical do signo como valor, parte do signo como reversão e aniquilamento de toda a referência (Baudrillard, 1991, p. 9-11, grifo do autor).

Da mitografia da rua, desprende-se a mitografia do ator político. O zoon politikon está preso entre espelhos do passado que o confrontam em sua feição refletida, mas ao mesmo tempo o levanta sob uma contemplação egóica e narcísica de si. O afrouxamento das culturas políticas, nesse caso, cria esse impasse de conduta, em que a realidade não satisfaz, e o sujeito se basta de simulacros e simulações.

Na mobilização social em rede, nesse contexto, o acionamento dos sujeitos e a noção coletiva de participação social é carente de referenciais e sentidos práticos. Dado este cenário em que sobra apenas a nostalgia catalisada no simulacro, há uma necessidade de modelos, campanhas e pavimentação, que vem da narrativa do imaginário político e da rua, uma vez que o cotidiano é entorpecido por seu próprio fluxo produtivo.

A produção capitalista do espaço e o ponto de inflexão das democracias criaram um pacifismo sociopolítico que narcotiza a ação pelas promessas do progresso neoliberal, atravessando a participação social de seus tempos, espaços e toda sorte de produções e mediações.

Abstrato, o tempo da produção desvaloriza socialmente o tempo dos sujeitos - individuais ou coletivos - e institui um tempo único e homogêneo - o dos objetos - fragmentável mecanicamente, tempo puro. E irreversível, pois se produz como "tempo geral da sociedade" e da história cujo "segredo" está na dinâmica da acumulação indefinida e cuja razão suprime toda alteridade ou a torna anacrônica (Martín-Barbero, 2001, p. 144, grifo do autor).

A consciência política é enevoada por simulacros de ação e participação, já que o cenário não mobiliza como antes ou não responde como antes, sem considerar que as comunas produzidas pelas redes criam micro-fundamentalismos em si mesmas. Portanto, resta ao indivíduo a simulação, e não a representação.

Apelando para os simulacros, tipicamente nostálgicos pela oferta de imagens que mascaram a realidade profunda por uma realidade afetivamente condensada, o sujeito recorre a repertórios mitográficos e do imaginário. Assim, o heroísmo do passado inspira e mobiliza e o caráter da multidão arrasta por inflexão estética, mimética e coreográfica; virulentamente.

O resultado são mobilizações que, embora partam de conteúdos factuais e ativações concretas, não gozam da perenidade da ativação sociopolítica de um movimento social tradicional. Ao invés disso, se desconfiguram em combinações de realidade, ficção e narrativa. "O real aqui se apresenta como uma impossibilidade, nos termos freudianos 'princípio de realidade', que deve condicionar a realização do desejo" (Iais, 2013, p. 42).

A construção desigual da história, e que continua a marcar as insurreições globais pertence aos discursos hegemônicos e aos detentores do poder, ainda verte violências sobre os sujeitos das mobilizações sociais em rede. Desse modo, a mobilização contemporânea se afigura a um documento de cultura, que como categorizou Benjamin (1986), é sempre um documento de barbárie.

O trabalho operatório do sujeito mobilizado se dá entre imaginário e mito, simulacro e simulação, ficção e narrativa. A realização do ato insurgente se consuma no desejo de que o movimento preencha lacunas que a realidade produtiva entorpecente não consegue mais.

Para tanto, narrativas disputadas, acirradas, de imagens eloquentes adensam razão, motivação e esforço de mobilizar-se nestes tempos. No simulacro da participação social, navega-se por um ecrã do real e do possível. Este ecrã permite a visualização do real sobre as imagens mediadas do imaginário. É uma tela, e como tal, uma superestrutura de visualização.

Ocorre que:

[...] o problema expulso da nossa vida por esta espécie de neutralização gigantesca, que tem o nome de coexistência pacífica à escala mundial, e monotonia pacificadora à escala quotidiana - esta história exorcizada por uma sociedade de congelação lenta ou brutal, festeja sua ressurreição em força nos ecrãs, pelo mesmo processo que aí fazia outrora reviver os mitos perdidos. [...] A história é nosso referencial perdido, isto é, o nosso mito (Baudrillard, 1991, p. 59).

O ecrã realiza o desejo humano de visualizar um real imaginado no real presentificado, solucionando os contrários que afetam e oprimem. Também o ecrã faz com que esta visualização seja um espetáculo ensimesmado, desde o momento em que o sujeito é um expectador até o instante em que ele age ao contemplar as imagens do desejo.

O espetáculo é então uma manutenção do próprio sistema de desencaixe da participação, da cultura política e das comunas derivadas das redes: insufla um status quo fetichizado e fetichizante da agência e da potência sob um selo de performance recompensada. A participação se torna um brio social, com medalha, e consumível, como modulador de ação. O espetáculo, essencial ao sistema (amplo), é um fluido lubrificante das práticas e exercícios vigentes no tempo e no espaço.

No espetáculo do imaginário e do simulacro incorporam-se valores, crenças e moral na narrativa factual da temporalidade da mobilização social em rede. Consequentemente, posicionamentos e acirramentos insuflam narrativas e leituras radicais das conjunturas, fazendo com que o engajamento se restrinja ao palato da ficção utopista, aventureira e redentora.

Todavia, esta narrativa ficcional de mito-imagens e símbolos contemporâneos contém política inerente. Isso faz refletir que as mobilizações sociais em rede como junho de 2013 trazem debates recalibrados sobre participação e política, ao passo que reconfiguram resistências, modulam permanências e hegemonias.

Espaços de insurgência e citadinidade

O espaço é uma unidade polissêmica e hiper-conceitual. Pensar a miríade de significados espaciais é pensar a própria condição humana, também espacial. O real incontornável, ingovernável e inapreensível por si só repousa suas tensões operacionais quando espacialidade. Isto é, seja na linguagem ou na cotidianidade, quando espacializada, a realidade permite uma estabilidade tátil de suas fugas conceituais e epistemológicas.

Os movimentos sociais historicamente assumiram o espaço como unidade de passagem da corporeidade social, com seus meios, instrumentos e discursos. As mobilizações sociais contemporâneas também recuperam essa trajetória, chacoalhando a organização funcional da sociedade para fazer escoar seu volume multitudinário e político provocativo.

Ruas, monumentos, praças, edificações, a planificação viária e a infraestrutura urbana representam mais do que o ideário utilitário e cinza do espaço urbano. Nos tipológicos materiais está a experiência de significação cotidiana, nas quais o trivial das atividades de trabalho, as narrativas pessoais, as relações interpessoais e toda a manufatura humana se entrecruzam e catalisam os sentidos coletivos da urbe.

Os objetos que designam o espaço não são compulsoriamente a materialidade técnica e domesticada, mas designam instrumentais simbólicos (Santos, 2014). Tratam-se de ícones, índices e símbolos incidentes sobre os sujeitos e incorporados em relações objetivas e subjetivas, cuja significação permite construir a realidade material e imaterial, vertendo sua existência e tecendo os sentidos entre autonomia, alteridade, coletividade, sociedade e, portanto, cidade.

É nesse espectro que as ações se inserem. São atos, eventos e movimentos desdobrados em práticas e projetos. A existência humana em si é uma ação desencadeadora de novas ações (reações em cadeia). A coletividade das relações urbanas é promovida pela articulação prática, simbólica, objetiva e subjetiva de uma série de ações que guardam propósito e efeito.

A cidade como este ícone sensível da organização produtiva e simbólica do espaço e da sociabilidade arroga-se como um totem do qual os sujeitos - habitantes, transeuntes, flaneurs e citadinos - rezam seus ideários, desejos, insatisfações e projetos de vida - atomizados ou quites ao sistema capitalista ou às forças hegemônicas, também produtoras.

Logo, a cidade como metamorfose do espaço habitado2, é um sistema de dupla experiência, entre o real/atual e entre o ideal/projetivo. Na mesma experiência concreta e sintagmática da cidade, os sujeitos vivenciam uma dobra prático-conceitual deste espaço. Enquanto convivem com suas contraturas presentificadas e de acumulação histórica, projetam na mesma ou em maior intensidade uma idealização da cidade.

Trata-se de um exercício duplo de viver e experimentar na mesma condição pessoal e/ou coletiva uma cidade real/atual e uma cidade ideal/projetiva. Como terreno e tela para os acontecimentos e para as edificações dos sentidos concretos e abstratos do social, diretamente ligados ao cotidiano, a cidade permite em uma mesma prova a denúncia de suas estruturas contraditórias como o anúncio da noção cambiante do que ela deve ser.

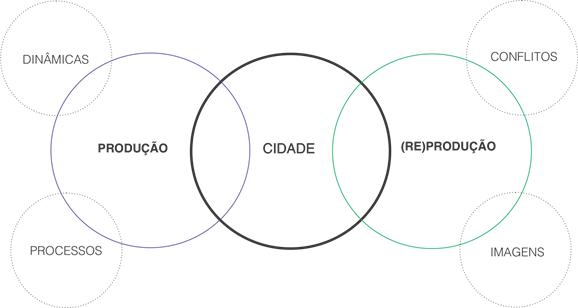

A produção da cidade - composta por objetos, fixos, formas, fluxos, atores, práticas, processos, funções, estruturas e ações - é acompanhada diligentemente por sua reprodução - resultado dos usos, significados, imagens e disputas dos sujeitos nela/dela. Portanto, a cidade é uma unidade de arranjos que se revezam entre fixos e móveis, consumindo e sendo consumida a si mesma enquanto realidade material e sensível.

Desse modo, pode-se pensar a produção e a reprodução da cidade:

Figura 1 - Diagrama de produção e reprodução da cidade

Fonte: Autoria própria.

Enquanto produzida, a cidade é entrecruzada e balizada por dinâmicas e processos. É o espaço das agências e dos sistemas que constroem visões e exercícios de ser e viver a cidade. Aqui estão os agentes, as estratégias de poder e a potência do cotidiano diante de desenhos edificados e fluxos que animam os aglomerados populares densos (figura 1).

A reprodução da cidade, por outro lado, é o resultado da experiência concreta de sua produção. É o espaço em que as estratégias hegemônicas e os ditames da produção são encarados, disputados, emulados e combatidos. Na reprodução, surgem imagens da realidade para dar conta da lacuna atroz que os sistemas vigentes não preenchem ou hostilizam, propiciando os conflitos (figura 1).

É nesse ideograma e na concretude dele aplicada ao cotidiano que o sujeito vive, se move e flana. O cidadão flana a partir da epítome dos direitos e das relações polidas da sociedade civil. O militante flana a partir das protuberâncias da realidade, delas não se esquivando, mas vociferando. O citadino3 flana a partir da noção de que onde pisa e vive é uma feitura da qual deve se reapropriar.

É neste quadro que a mobilização social se afigura como um movimento sísmico no campo da cidade. O flanar cidadão está na mesma faixa de volume da produção ininterrupta do espaço pelos centros de poder, enquanto o flanar militante transcorre interrompendo seus fluxos e ferindo sua acústica ao vocalizar suas pautas.

Desse modo:

As pessoas vivem as explosões cotidianas das contradições urbanas na forma de uma serialidade, isto é, presas em seus casulos individuais estão no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, mas não formam um grupo, e sim um coletivo serial no qual prevalece a indiferença mútua. [...] Submetidos à sociabilidade do capital, interiorizamos as relações sociais na forma de uma representação que as torna como naturais e imutáveis. Nossa consciência imediata assume uma forma particular da realidade como se fosse a realidade, que sempre foi e sempre será assim. Navegamos nas diferentes esferas que compõem a vida de forma fragmentária e superficial, e não como totalidade articulada (Iasi, 2013, p. 42, grifo do autor).

Mobilizar-se é travar no espaço da cidade um embate do qual ele serve de suporte e corporeidade sensível para que a insurreição materialize os objetos de sua indignação. Nem o flâneur cidadão nem o militante, porém, conseguem em sua performance romper a fragmentação da realidade colateral à sua experiência e objeto da ação política.

É o flâneur citadino que rompe a consciência atomizada da vida na cidade, quando em sua performance assume a cidade como lócus da ação e lócus da vida, desfragmentando a realidade e recompondo suas partes em uma consciência autônoma e ativa da cidade.

O acionamento dos sujeitos como indivíduos conscientes dos sentidos da luta é, em certa medida, um rompante consciente da compreensão da cidade e seu valor articulado. As explosões cotidianas são então processos detonadores que atualizam uma pedagogia da vida urbana por meio de uma chave de citadinidade.

Esse processo fica notório na medida em que mobilizações populares no e pelo urbano têm introjetado novos sentidos e práticas sobre a cidade a partir de lógica do fazer-cidade, como sinalizaram Holston (2013), Harvey (2014) e Tavolari (2016). Logo, a cidade-palco torna-se na linguagem insurgente da contemporaneidade das mobilizações uma tela de agência, potência e citadinidade.

Os espaços de insurgência, doravante, são espaços de citadinidade. Retornando à junho de 2013, o retorno sempre novo às ruas foi categorizado midiaticamente de jornada, e o foi. Uma jornada socioespacial que fazia da ocupação física da cidade uma janela de reflexão sobre a própria resolução do movimento, ainda que este se perdesse no agigantamento de seu escopo e escala.

A despeito das críticas de manipulação midiática dos manifestantes, as gramáticas e estéticas dos atos sinalizaram para uma configuração modular de um espaço insurgente e citadino de se manifestar e mover. A bricolagem dos jargões "vem pra rua" e o "o gigante acordou" reforçam táticas multitudinárias, mas só se tornam reprodutíveis na medida em que os sujeitos partilham amplamente do significante e do referente do discurso.

Chamar às ruas e vislumbrar uma retomada de um despertar popular e territorial aventam para uma interpretação do espaço como arena, que por sua vez é arena de luta, e como tal, é consequentemente, um índice de uma transformação que deve ser protagonizada no cotidiano: um fazer-futuro, fazer-cidade e fazer-a-si-próprio.

A interface simbólica é uma tática com a qual os sujeitos se posicionam na realidade. Desse modo, é também uma tática insurgente, e logo uma tática citadina, uma vez que o simbólico representa, mas permite com que seus significados se dispersem como uma tentativa do discurso se tornar perene, ainda que transformado.

Sobre o simbólico no/do urbano, Castells (2020, p. 307 e p. 309-310, grifo do autor) discorre que:

O espaço está carregado de sentido. Suas formas e seu traçado se remetem entre e se articulam numa estrutura simbólica, cuja eficácia sobre as práticas sociais revela-se em toda análise concreta. [...] Pelo componente ideológico que, ao nível de uma realidade histórica, está presente em todo elemento da estrutura urbana. Assim, por exemplo, toda moradia ou todo meio de transporte se apresenta sob uma certa forma, produzida pelas características sociais deste elemento, mas que, ao mesmo tempo, reforça-os, pois ela dispõe de uma certa margem de autonomia. Pela expressão, através das formas e dos ritmos de uma estrutura urbana, das correntes ideológicas produzidas pela prática social. É neste nível da mediação, pelo espaço urbano, das determinações ideológicas gerais, que devemos colocar o tema do simbólico urbano.

É nos ritmos da própria estrutura urbana que a mobilização opera subvertendo o assentamento dos sentidos ideológicos dos quais o espaço já está dotado, para consubstanciar temporariamente pelo exercício projetivo das demandas - afinal, toda ação é um pouco utópica4 - outros sentidos, em uma mediação que precede (ou é requisito prévio) à transformação.

O desenho da insurgência é uma variação do desenho de citadinidade. Ambas são flanagens ou coreografias sociopolíticas de uso e ocupação de espaços concretos e de suas evocações para além da materialidade. Usar e ocupar o espaço são exercícios de agência e potência, visto que estão condicionados entre necessidades e formas de vida.

No objeto catalisador da insurgência estão atreladas às necessidades humanas metabolizadas em percepções e visões da realidade, e que se tornam objetos detonadores de manifestações pelo arraigamento com a experiência cotidiana. No objeto catalisador e depois detonador está presente o anelo por um espaço real não compatível, não contíguo ou que não possui capacidade para comportar necessidades humanas feitas projetos idealizados.

[...] a mais consistente e, no geral, a mais bem-sucedida tentativa do homem de refazer o mundo onde vive de acordo com o desejo de seu coração. Porém, se a cidade é o mundo que o homem criou, então é nesse mundo que de agora em diante ele está condenado a viver. Assim, indiretamente, e sem nenhuma ideia clara da natureza de sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem refaz a si mesmo (Park, 1967, p. 3).

Se a cidade é feita em seu uso - renovado - e se ao fazê-la, os sujeitos refazem a si mesmos, o exercício citadino está diretamente ligado ao exercício insurgente, do mesmo modo que este é uma modalidade adutora daquele. As necessidades humanas achadas nas ruas calibram essa noção e fazem dos espaços de insurgência, espaços de citadinidade.

Essas necessidades feitas projetos ideais possuem natureza pessoal, mas não deixam de se coletivizar e ampliar, na medida em que o rol de necessidades encontra ressonância e receptáculo na partilha territorializada do espaço e da experiência do tempo (Moya; Marques, 2012; Santos; Cunha, 2018).

Nessa perspectiva:

A essas necessidades antropológicas socialmente elaboradas (isto é, ora separadas, ora reunidas, aqui comprimidas e ali hipertrofiadas) acrescentam-se necessidades específicas, que não satisfazem os equipamentos comerciais e culturais que são mais ou menos parcimoniosamente levados em consideração pelos urbanistas. Trata-se da necessidade de uma atividade criadora, de obra (e não apenas de produtos e bens materiais consumíveis), necessidades de informação, simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. [...] As necessidades urbanas específicas não seriam necessidades de lugares qualificados, lugares de simultaneidade de encontros [...]? (Lefebvre, 2016, p. 113-114).

As necessidades de que aqui se discutem, de fundo antropológico, e socialmente reelaboradas no tempo e no espaço, requerem sua satisfação a partir de uma força criadora, que incide sobre a realidade adversa ora construindo ora desconstruindo, a partir do que se pode definir como objetos de necessidade. A atividade criadora metaboliza esses objetos em movimentos transformadores de incursão sobre a ordem social elaborada coletiva e politicamente.

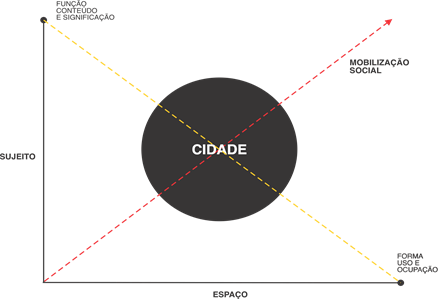

Assim se opera uma espécie de sistema que torna a mobilização um espaço de insurgência e citadinidade:

Figura 2 - Sistema do espaço de insurgência e citadinidade

Fonte: Autoria própria.

A cidade opera no eixo formado por sujeito e espaço (figura 2). No polo do espaço estão as formas ideologizadas e responsivas a sistemas de poder, bem como os exercícios de uso e ocupação. A função dos/nos espaços e sua extensão de conteúdo e significados estão no polo dos sujeitos, dispostos à ação. Produz-se, no vértice entre os pontos, a vida na cidade.

Por adução, sujeito e espaço conferem à cidade contraturas e rupturas, originadas das assimetrias de poder e desigualdades. Por abdução, o resultado entre o choque das contradições da vida urbana produz impasses e lacunas, das quais a mobilização, transversal aos polos do sujeito e do espaço, atravessa como reação e resposta elaborada às dissidências iniciais.

Nesse sistema se desencadeiam as fases, etapas e processos da mobilização social. No quadrante da extensão entre sujeitos e o espaço, a produção da vida e do cotidiano, a cidade emerge como um campo de (des)construções sistemáticas. E é a mobilização que alinhava as necessidades vilipendiadas no quadrante na perspectiva da mudança.

A linha da mobilização social atravessa a cidade a partir do encontro dos eixos, em seu vértice. Por isso, essa atividade tem em sua forma elementos de desordem e torpor, já que entrecruza a ordem produzida e naturalizada pelos sujeitos, sob influência dos sistemas de poder e produção que "domesticam" a ordem para mantê-la controlada.

Essa perspectiva já foi sustentada por Harvey (1980, p. 306):

O espaço e a organização política do espaço expressam relações sociais, mas também reagem contra elas. [...] A industrialização, que um dia foi produtora do urbanismo, é agora produzida por ele. [...] Quando usamos as palavras “revolução urbana”, estamos designando o conjunto completo de transformações que permeiam toda a sociedade contemporânea e promovem uma mudança de um período em que predominam as questões do crescimento econômico e da industrialização para o período em que a problemática urbana se torna decisiva.

Essa reatividade orientada à uma revolução, mencionada por Harvey (1980), torna a mobilização social - nos espaços de insurgência e citadinidade - translúcida em si mesma. Isto é, suas estéticas são sintomáticas das patologias da realidade, que são patologias do urbano. Representam, assim, a mudança logo a partir de sua formação.

Como reação sintomática, a mobilização social é como uma prática que pede por devolutivas: devolutiva da realidade pela espacialidade liberal devoradora. Essa mesma devolutiva é um pedido de retomada consciente e latitudinal do que se perdeu, mas também do que não se recebeu ou viveu.

As reivindicações nascidas no terreno da coletividade ou na identificação de grupo a partir das vivências comuns no mesmo processo de arrocho ou questionamento experimentam um duplo movimento: tornam-se pareadas a atos de consumo como escolhas personalizadas, nas quais se compõem demandas por identificação individual ou de uma comunidade de consumo social; e nesse mesmo embalo, se tornam aspirações sempre mais extensas dado o objeto contingencial da dinâmica de um consumo sempre maior.

E é nesse trânsito de personalização e consumo que direitos, demandas e perspectivas sociais trafegam (Canclini, 2006). Com isso, especula-se aqui que esse prospecto designe novas formas de visão da realidade que indignam e causam celeuma, querelas e reivindicações. Destrava-se um novo tipo de acontecer de demandas que, por sua vez, destrava um novo acontecer de mobilizações populares e, consequentemente, um novo acontecer do desenvolvimento.

E neste prospecto:

[...] as demandas sociais são percebidas de um modo particular. A rede de sujeitos que se relaciona de modo fetichizado diante da realidade passa a se mobilizar por identificação plural. A diferença liga-se, pela experiência, a uma realidade de consumo que passa a designar realidades de movimentação. Todavia, um aspecto se destaca, o apelo pelo gozo do objeto de desejo. Como a demanda social poderia satisfazer tal necessidade? [...] As demandas mobilizadas denotam aspirações, sonhos, utopismos, projetos de vida e país, ou, uma emulação das forças operacionais do(s) desenvolvimento(s). Portanto, vislumbra-se na pulsão reivindicatória, microdesenvolvimentos. O deslocamento do centro de ação parece indicar uma espécie de coalizão. Utopismos são produzidos e alimentados nesse contexto. Na meta tensa por esse lugar ideal, descortina-se uma modalidade particular de perceber e construir desenvolvimento, instalado em micro-ambientes. Produz-se microdesenvolvimentos. [...] As trajetórias locais, particularizadas e inscritas na experiência mais narrativa e comunal são o esteio no qual o pleito das benesses do desenvolvimento passam a dimensionar novas crenças na sociedade, na economia, na política e na cultura. São exercícios inovadores de sociabilidade e de participação. Ainda que vulnerabilidades sejam prementes e claramente observáveis, há aqui oportunidades de compreender os ditames futuros e dos impasses do que o desenvolvimento significa nesse ponto do zeitgeist. Tem-se diante dos olhos e dos estudos uma oportunidade fascinante, onde o primado do micro sobre o macro provoca e faz refletir sistemas, estruturas, crenças e o próprio eixo do pensamento contemporâneo e interdisciplinar sobre esse conceito volátil (Santos; Pereira, 2021, p. 18; 20; 23).

A coletividade mobilizadora, nesse contexto, reforça-se na tendência da rede. Como se viu, as redes não são apenas tessituras que explicam fluxos de ação, isto é, são apenas descritivas de um formato de ação (Castells, 2013). Redes são, antes de tudo, laboratórios de ação. Os nós e arcos se formam na medida em que tramas geram e alimentam os fluxos, coletivamente, como laboratórios de potência e agência, deflagradoras do processo de reticulação.

Considerações finais

Protestos, mobilizações sociais e insurgências que se radicam no espaço da cidade detonam seus conteúdos a partir de uma apropriação da materialidade e dos aspectos simbólicos. Quando conteúdos insurgentes são detonados em práticas, performances e gramáticas, há um movimento de leitura ciosa do espaço, seus fixos e fluxos para operacionalizá-los aos sentidos de luta e reivindicação. A espacialidade, a paisagem e a forma do espaço são, portanto, mais do que substratos e esteios, mas elementos compositivos de uma agência e potências que corporificam e encarnam no espaço e nos sujeitos. Tem-se nos espaços de insurgência, espaços de citadinidade.

As maneiras inventivas e astuciosas de fazer-cidade que caracteriza a citadinidade se consagram no cotidiano produzido e feito para além da produção formal do espaço e da política. Os sujeitos, mesmo atravessados por processos e estruturas socioespaciais, configuram e fabulam sua realidade, intervindo e reelaborando as dinâmicas não capturadas pela visão panorâmica da produção do espaço. Isto significa ajuizar que a produção de sentidos e subjetividades consideram o conteúdo socioespacial como componente de composição de si e da cultura cotidiana.

Portanto, a insurgência como evento e acontecimento, celebra o tônus de um continuum de luta e agência, mas recupera um repertório que é confessado no cotidiano entre rugosidades, agruras, arrochos, dinâmicas, contradições e experiências. Quando nas ruas e espaços públicos, estão em riste as mensagens insurgentes, mas os sentidos outros que são produzidos em microescala cotidianamente. O espaço vivido, imaginado, experimentado e confabulado é também matriz e corporeidade dos sujeitos e suas vocalizações.

Há no trâmite dos espaços de insurgência uma ameaça e uma oportunidade. A ameaça é o sequestro conceitual liberal, o que levaria este quadro para uma subtração política em uma modalidade consumida em si mesma pelo esvaziamento da diferença. Ou ainda, a condenação da politização e da vida na cidade sob a moeda absoluta do consumo. Quanto à oportunidade, esta é uma prevenção à ameaça: a pedagogia da cidade. A educação para o olhar da cidade abre um espectro contemplativo e atitudinal que destrava o mero espetáculo e ativa a potência da urbanidade, a potência citadina. É preciso estender, portanto, o significante da jornada feita em junho para todo o calendário.

Referências

AGIER, M. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo: Terceiro Nome, 2011.

BAUDELAIRE, C. O pintor da vida moderna. In: BAUDELAIRE, C. A modernidade de Baudelaire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 159-212.

BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulações. Lisboa: Relógio D'Água, 1991.

BAUMAN, Z. Vida Para Consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BENJAMIN, W. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas III. São Paulo: Brasiliense, 1989.

CANCLINI, N. G. Consumidores e cidadãos. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.

CARVALHO, J. M. Cidadania na encruzilhada. In: BIGNOTTO, N. (Org.). Pensar a república. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. p. 105-130.

CASTELLS, M. A questão urbana. 7. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2020.

CASTELLS, M. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

FLÁVIO, L. C. Por uma Geografia com poesia. Revista GeoUECE, Fortaleza, v. 8, n. 15, p. 8-22, jul./dez. 2020.

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. 11. ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2006.

HARVEY, D. A justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 1980.

HARVEY, D. Cidades rebeldes: do Direito à Cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

HOLSTON, J. Cidadania Insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no Brasil.São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

IASI, M. L. A rebelião, a cidade e a consciência. In: MARICATO, E. et al. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo; Carta Maior, 2013. p. 41-46.

LACLAU, E. Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constituición de lógicas políticas. In: BUTLER, J.; LACLAU, E.; ZIZEK, S. Contingencia, hegemonía, universalidad: diálogos contemporáneos en la izquierda. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

LEFEBVRE, H. O direito à cidade. Tradução de Cristina C. Oliveira. Itapevi: Nebli, 2016.

MANEIRO, M. Movimentos sociais e Estado: uma perspectiva relacional. In: DOMINGUES, José Maurício; MANEIRO, Maria (org.). América Latina hoje. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 85-121.

MARTÍN-BARBERO, J. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 2. ed. Tradução de Ronald Polito e Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001.

MOYA, E.; MARQUES, E. Trocas sociais, apoios e mecanismos relacionais. In: MARQUES, E. (Org.). Redes sociais no Brasil: sociabilidade, organizações civis e políticas públicas. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. p. 81-110.

PARK, R. On Social Control and Collective Behavior. Chicago: Chicago University, 1967.

SANTOS, B. S. As vozes do mundo. São Paulo: Civilização Brasileira, 2009.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2014.

SANTOS, G.; CUNHA, M. G. C. As territorialidades insurgentes do gigante desperto: Jornadas de Junho de 2013 no Brasil e suas dinâmicas territoriais. Revista Do Departamento De Geografia, São Paulo, v. 35, p. 37-4, jul. 2018.

SANTOS, G. S.; PEREIRA, A. M. O lugar do desenvolvimento na mobilização social: signos de desenvolvimento e a produção de utopismos nas Jornadas de Junho de 2013. Sociedade e Território, Natal, v. 32, n. 2, p. 8-25, fev. 2021.

TAVOLARI, B. Direito à cidade: uma trajetória conceitual. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 104, p. 93-109, mar. 2016.

Data de Recebimento: 19/08/2024

Data de Aprovação: 25/03/2025

1 Conforme conceito de Baudelaire (1988) recuperado por Benjamin (1989).

2 Como na alcunha de Milton Santos em sua obra Metamorfoses do espaço habitado (Santos, 2007).

3 Trabalha-se aqui na noção de Michel Agier (2011), em que o citadino é um sujeito que assume o fazer-cidade como uma prerrogativa ativa de existir, viver, compreender, resistir e ocupar a cidade.

4 Como desenvolvido em Santos e Pereira (2019) em leitura à Sargisson (2012) e Lefebvre (2016).