Sobre o deslocamento de coisas y gente fala compartilhada por Paulo Nazareth no Ciclo de Leituras em 25 de agosto de 2022

Paulo Nazareth

A equipe do Projeto de Extensão Poéticas do corpo em paisagens pandêmicas: criar comunidades para reavivar afetos com a cidade se interessou pela possibilidade de publicar na íntegra a transcrição da fala do artista convidado para o Ciclo de Leituras, Paulo Nazareth, porque ela acontece de forma performativa e é, em si, uma criação artística.

O Ciclo de Leituras1 foi promovido entre abril e outubro de 2022, e a cada última quinta-feira do mês Laila Padovan mediava encontros online a partir da leitura de textos indicados pelos nossos convidados. Paulo Nazareth (Borun Nak [Vale do Rio Doce], América do Sul) incorpora em seu trabalho gestos simples, explorando temas, ainda incipientes no circuito nacional e internacional de arte, ligados à imigração, ao racismo e ao colonialismo. Embora seu trabalho possa se manifestar em vídeo, fotografia e objetos colecionados, seu meio mais forte é o cultivo/construção de relacionamentos com indivíduos que cruzam o seu caminho – especialmente aqueles colocados à margem devido ao seu status legal ou reprimidos pelas autoridades governamentais.

Para organizar o material, revisamos a gravação original e, na tentativa de traduzir a experiência de ouvir seu compartilhamento para a experiência de leitura do mesmo conteúdo, interferimos sutilmente na transcrição de forma a criar arranjos por blocos temáticos. Os parágrafos foram editados aproveitando o ritmo da comunicação ditado pela escolha do artista ao sempre começar novos assuntos pelo uso do advérbio “então”, que no limite coloca em relação todos os eventos citados. Essa proposta de arranjo tenta provocar o efeito de “renomeações espiraladas”, como diz o próprio artista ao explicar como seu trabalho ressignifica os territórios em que esteve e sua ancestralidade.

Durante os encontros do Ciclo de Leituras, era costume da idealizadora do projeto, Laila Padovan, apresentar a estrutura do Projeto de Extensão e sua equipe, relembrar as próximas ações, agradecer às parcerias que viabilizaram nosso encontro e, é claro, apresentar o nosso convidado do dia e passar o bastão para ele.

Paulo Nazareth anuncia:

Vou me transferir para rádio.

Então,

nos vemos e vocês ficam aí com a minha voz.

Paulo Nazareth desliga sua câmera de vídeo, na sua tela com fundo preto fica estampada em letras brancas a sigla “PNAC (Paulo Nazareth Arte Contemporânea)/LTDA”. Agora só ouvimos sua voz dizer:

Então,

aqui estamos.

Então,

eu disse, apresentei aqui o meu lugar nessa fala ou conversa, eu coloquei aqui “sobre o deslocamento de coisas y gente”. Eu gosto das palavras e do que acontece nas palavras. e quando acontece “coisas y gente”, como “coisas exigentes”. Mas sobre o deslocamento de “coisas y gente”, é até um pensamento que eu uso no meu trabalho, eu vou desdobrando, desenrolando esse fio e é até um pensamento sobre o lugar de onde eu venho e sobre o que acontece com esse lugar, eu e esse mundo contemporâneo.

Então,

eu venho trabalhando com uma coisa que é os “As”, os três As que é: América, África e Ásia. É uma trilogia que vai se desdobrando em outras coisas. E, a partir do lugar de onde eu venho, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. E aí o trabalho vai tendo esse lugar de objeto, mas também esse lugar imaterial, uma arte imaterial que é, por exemplo, o meu nome. Meu nome, Nazareth, é um nome e não um sobrenome. É o nome da mãe de minha mãe, Nazareth Cassiano de Jesus, e que se torna esse objeto/sujeito de arte.

Então,

eu passo a trazer Nazareth comigo. E, quando eu falo o nome da mãe e em nome da mãe, eu falo como um Papa que, quando se torna Papa, ele, o Papa, tem esse direito de escolher o nome com o qual vai ser conhecido, com o qual vai aparecer para o mundo e para a posterioridade. E um artista às vezes faz isso, independente do meio com que se expressa, como o Papa, ele pode carregar o próprio nome ou pode trazer um nome de um Papa anterior, ou outro nome o qual ele queira homenagear, fazer um tributo.

Então,

Nazareth é uma reverência à mãe de minha mãe, Nazareth Cassiano de Jesus, que me é esse elo com esse mundo passado.

Então,

eu gosto de pensar que quando eu passo a trazer Nazareth, eu somo a ela, à mãe de minha mãe. E me somo com esse tempo dela, esse tempo vivido por ela e que é comum a outras pessoas. Nazareth, lá do Vale do Rio Doce, que no ano de 1944/45 foi enviada para Barbacena, Colônia de Barbacena, Hospital Psiquiátrico de Barbacena, e lá ela ficou cerca de vinte anos e depois desapareceu. Não tem registro. E quando ela vai para Barbacena, ela, como muitas outras pessoas, deixa de carregar o nome e passam a carregar um número de identificação. Como outros lugares de reclusão, no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, as pessoas passavam a carregar números de identificação.

Então,

quando eu venho a ser Nazareth, é um resgate desse nome, é para que o nome da mãe de minha mãe seja pronunciado e reverbere no mundo.

Então,

eu saio andando por esse mundo, carregando Nazareth e sendo carregado por Nazareth.

Então,

esse talvez seja um dos trabalhos mais importantes que eu tenho. Um trabalho que, apesar de ser visível, ele também está no lugar da invisibilidade, do imaterial. Você não pode tocar, embora toque no papel com assinatura, ou veja, mas ele é muito, vai além disso. É um trabalho que não pode ser comprado, não pode ser vendido, é um trabalho que é [...]. E, a partir de Nazareth, eu estabeleço essas relações com o mundo, com a minha família, com aqueles que vêm antes e com os que virão depois.

Então,

é esse lugar do nome, da nomeação. E isso é um pouco uma coisa que a gente fala um Egun ou então, esse espírito. Minha mãe gosta muito de rezar, ela pega com as almas, as almas dos aflitos, as almas benditas, as almas penadas. As almas. Eu gosto de pensar nisso quando eu caminho porque, de alguma maneira, as almas, essas almas para as quais ela reza, também são almas que caminham, almas que estão em trânsito, almas que cruzam fronteiras de mundos. Não somente essas fronteiras terrenas, desse mundo aqui, mas as fronteiras entre mundos. E tem as mesmas, não “as mesmas”, mas situações análogas às quais enfrentamos ao cruzar fronteiras nesse mundo, mundo terreno.

Então,

e quando eu ando, minha mãe faz essas rezas, para que as almas me acompanhem, principalmente as almas dos aflitos que são bem poderosas e afligem muito. São, talvez, as almas que mais caminham, as almas que estão numa condição de não lugar.

Então,

quando eu faço o meu trabalho, eu penso na exposição. Às vezes, a exposição não é somente para seres viventes, seres humanos, mas outros seres viventes. Às vezes a exposição é para os bichos, mas também a exposição pode ser para as almas, para os espíritos, como uma oferenda. Uma exposição pode ser uma espécie de oferenda, um objeto de arte pode ser essa oferenda, esse Ebó. E, nisso, vai tendo essas muitas encruzilhadas do mundo terreno e de outros mundos paralelos. E aí, nesse lugar do nome que eu passo a carregar, Nazareth, também tem uma relação com o lugar de onde eu venho. Eu nasci no morro do Carapina e esse lugar, quando eu nasci, ele já carregava o nome de Benedito Valadares que foi um interventor na ditadura Vargas, entre os anos 1930 e 1940. Ele é que assina o decreto em que o povoado de Santo Antônio das Figueiras passa a ser reconhecido como cidade e, já no ano seguinte, alguns meses depois de 1937, já no princípio de 1938, a cidade passa a carregar o título de cidade e a nomeação de Governador Valadares, que era o cargo que o Benedito Valadares ocupava na época. Com ele ainda vivo, a cidade passa a carregar esse nome, Governador Valadares, e todos os nascidos aí têm que carregar o Valadares, no gentílico valadarense.

Então,

o que eu faço também, e venho procurando fazer, é voltar esse tempo. Às vezes eu sou de Santo Antônio das Figueiras. Sou do Vale do Rio Doce sempre. Sou de Santo Antônio da Figueiras, sou de Figueirinha, sou de Santo Antônio, sou do Porto, sou do Porto das Canoas e sou de Borun Nak ou Nak Borun, que é o território Borun às margens do Rio Doce, onde, ainda no século XVIII, começou um posto militar de avanço sobre as terras originárias, dos povos originários do Vale e, no entorno desse posto militar, foi crescendo o povoado. Porque as coisas aconteciam através do rio primeiro por conta das canoas. No começo, chegavam as coisas através do rio. Não só aí, mas pensando na América em geral, no mundo, no princípio são os rios. Claro que a gente não pode esquecer os caminhos originários, dos povos originários. Não somente o rio, mas todos os caminhos que foram construídos nas Américas foram construídos sobre caminhos já existentes. Mas aí um dos principais caminhos era o Rio Doce ou Watu, como diz em Borun. E, no entorno desse posto militar, cresce esse povoado, o Porto das Canoas, Santo Antônio das Figueiras ou Figueirinha, até vir a ser Governador Valadares. E o que eu venho fazendo é um trabalho pouco a pouco, uma coisa que quase traz essa utopia porque, quando eu falo desse lugar, até os que estão à minha volta já se acostumaram a carregar o Valadares, se acostumaram a essa carga que não querem botar ela para fora. Mas, a partir disso, eu venho buscando esse trabalho de renomeação desses lugares aí no entorno como espiral.

Então,

eu começo com o lugar de onde eu venho e essa espiral vai para o entorno, renomeando um outro mapa, um mapa pré-existente, um mapa… Como se diz? Pré-colombiano ou pré-colonial. E esse trabalho com essa relação desse lugar, e esse lugar é um lugar de encruzilhada porque é um lugar que, primeiro, tem essa exploração, um desejo da exploração mineral. Aí começa a exploração da mata, a mata atlântica que é toda tirada, a madeira é vendida. Depois vem o gado e a relação com a mineração, que é outra questão no meu trabalho. Eu costumo falar que eu carrego a profissão duas vezes: no gentílico, além de carregar o Valadares, eu tenho que ser mineiro, esse gentílico de trabalho, de minerador, eu sou mineiro; e o brasileiro. Eu vendo as minas, de Minas Gerais, o minério, e vendo o Brasil, o brasileiro. Sou um vendedor de minério e um vendedor de Brasil, ou um explorador do Brasil.

Então,

tá aí esse deslocamento dessas coisas y gente, dessa terra, dessa matéria, o mercado. No meu trabalho aparece muito esse lugar da matéria, do mercado, e o mercado como um todo, não somente o mercado das artes, mas o mercado da matéria. E agora também pesquisando esse mercado imaterial, que cada vez mais é imaterial, o próprio. Até mesmo a moeda, o dinheiro, se torna imaterial. A gente tem cada vez mais usado não só os cartões, mas agora nem o cartão é necessário, a gente vem usando o Pix e outros modos de transferência de valores que não passam pelo papel impresso, pela gravura, pela gravura impressa. A gente já tem outro modo, outra matriz.

Então,

a partir dessa cidade, desse lugar que começa a explorar a madeira, essa venda. Depois chega o momento da lapidação das pedras e quando começa essa ligação, essa conversa com o mundo externo porque começam a chegar os estrangeiros. Na verdade, os estrangeiros chegaram há muito tempo antes, mas uma outra leva de estrangeiros que não o migrante, não aquele colono que chega para se estabelecer de uma maneira, seja uma colônia de estabelecimento, uma colônia de exploração. Mas chega essa relação com o comércio e essa relação com as pedras e tem um momento em que começa a chegar os estadunidenses e começa esse desejo de seguir ao norte.

Então,

quando eu nasci, isso já estava estabelecido. Eu cresci escutando as histórias dos que saíram da cidade e foram para o norte cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. E até hoje essas histórias são contadas, histórias antigas, histórias novas, de sucesso, de fracasso, das travessias, da fronteira, das relações com os coiotes e os coiotes que a gente fala são os agentes, aqueles que agenciam a viagem, a travessia, papéis e estabelecem as rotas de migração.

Então,

eu cresci ouvindo essas conversas e gente já se deslocava e eu escutava sobre essa gente que saía. Por outro lado, eu vivia na periferia da cidade e minha mãe trabalhava no centro. Ela trabalhava andando, varrendo as ruas. Ela ia caminhando para fazer um trabalho que ela fazia caminhando, esse trabalho de limpeza das ruas da cidade. E nesse trabalho que ela realizava caminhando e varrendo, ela sempre encontrava objetos, sempre encontrava coisas, sempre encontrava os dejetos do capital, do mercado.

Então,

aquilo que era descartável ou perdido, esquecido, ela recolhia e levava para mim. Num tempo em que a gente ainda não falava de reciclagem, ela fazia o que fazia. E aí, com esses objetos que ela nos trazia, que não eram só para mim, mas para os meus irmãos, eu ia refazendo essas partes faltantes desses objetos, dessas coisas, desses tantos. A gente falava carrinho, hominho. Hoje é boneco, a gente fala de boneco. Naquela época a gente falava hominho. Naquela época tinha uma separação entre boneca e hominho: boneca era de menina e hominho era para os meninos. Eu reparava tanto as bonecas quanto os hominhos, e os bichinhos, né, porque também tinha uns bichinhos que eram os bichos.

Então,

essas partes que faltavam eu as reconstruía com gravetos. Gravetos ou chiclete. Engraçado, foram anos tão difíceis que até o [inaudível]2 era difícil de comprar. Então eu usava chiclete achado na rua, aquele que tava pisado.

Então,

nessa relação familiar, minha família desde o final do século que a gente tem memória, desde o final do século XIX, sempre trabalhou para uma outra família. Uma família que chegou e ocupou as terras, as terras boruns. Muita gente se moveu e muita gente aí permaneceu e essas pessoas foram sendo, de alguma maneira, incorporadas a esse sistema de trabalho, e foram perdendo esse lugar do ser indígena e se tornando bugres, foram sendo transformadas em bugres, que é esse ser indígena deslocado do seu lugar conceitual. Porque no lugar eles permaneceram, na terra. Mas essa terra foi sendo ocupada pelas fazendas e depois pelas cidades. A cidade ao mesmo tempo foi avançando sobre a zona rural, então muita gente que tava no mato foi, primeiramente, sendo tragada pela fazenda, que não deixa de ser uma questão urbana, porque ela tá aí de alguma maneira para sustentar o urbano e aí, depois, foram indo para a cidade ou a cidade foi indo até eles.

Então,

parte de minha mãe, a família de parte de minha mãe foi passando esse caso. Então, a relação longa de família, minha mãe trabalhou para as famílias nesse tempo e, ao mesmo tempo, também, quando ela ficou na cidade, continuou trabalhando para famílias, mas teve um momento em que ela trabalhou também na varrição de rua e, naquele tempo antigo, também era tudo misturado como é hoje. O Estado, embora a gente pense público, o Estado é privado, então tem grupos que se [inaudível] lá não deixava de ser. Pessoas que são mais podentes, pudientes, acabam se adornando do poder público.

Então,

aí estávamos nós e isso se torna parte do meu trabalho, esse deslocamento.

Então,

eu venho agora com o trabalho que é com uma memória de meu tio que, nessa época, final de 1970, 1980, ainda na ditadura militar, ele vai para o Iraque para trabalhar. Ele vai no período da construção de uma linha de ferro lá, uma linha de trem entre Bagdá e o norte do Iraque, e ele passa um tempo fazendo isso, trabalhando. Muita gente foi, muitos brasileiros foram, muitos peões, muitos bugres. Então, esse Borun foi para o Oriente Médio e eu planejava voltar para fazer esse caminho com ele no Oriente Médio, esse caminho de andar por essa estrada de ferro que ele ajudou a construir há uns 40 anos atrás, mas a gente não teve tempo, ele faleceu agora.

Então,

eu devo ir nesse deslocamento. Vai eu e ele, em alma. Talvez alguém mais.

Então,

o trabalho vai e vem, coisas y gente vão e vêm. Porque, de certa forma, ele foi e há quem diga que o minério, aí das Minas Gerais, também foi. O ferro diz que foi também, nesse deslocamento pelo mundo. Essa matéria que vai promover a revolução industrial na Inglaterra.

Então,

desde muito, muito tempo, antes de meu tio, irmão de minha mãe, ter ido ao Iraque, muita gente já havia se transformado, se tornado, sendo feito mineiros. Tem essa exploração primeiro do ouro de Minas Gerais e, pensando que o nosso estado era província, fazia parte do estado como província de São Paulo e a gente tinha as minas de ouro de São Paulo e, depois, a gente tem esse separamento devido a essa cobiça pelo ouro e essa tentativa de controlar as minas, mas muito desse minério, desse metal explorado pela Corte Portuguesa, pelo estado português durante o período colonial, não vai ficar em Portugal, vai para Inglaterra. E é bom pensar isso em 2022, com os nossos 200 anos de suposta independência. Agora, nós temos aí o coração do Imperador. O coração do Imperador tá aí. E a gente pensa que o pai dele, né, ficou aí e tem essa independência na qual o filho do rei de Portugal se torna o Imperador e se cansa e vai embora e deixa o filho pequeno. Um menino que vai ter uma maioridade aos doze anos de idade e vai passar esses anos todos, quase 70 anos, como Imperador do Brasil. Mas, para que essa independência aconteça, o Estado brasileiro tem que pagar uma indenização à corte portuguesa, algo em torno de 600 e não-sei-o-quê, 600 libras, alguma coisa assim, e dois milhões e algo para Inglaterra. Então, o Estado brasileiro paga a indenização, indeniza Portugal, e paga a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. E a gente paga com o que a gente tira aí das nossas minas. Isso muito tempo antes a gente continuava enviando isso para Inglaterra e aí a gente promove a Revolução Industrial, financia a Revolução Industrial na Inglaterra, a linha de ferro, os trens a vapor e todas essas máquinas de ferro que, mais tarde, vai chegar aqui no Brasil. Nas Américas chega um pouco depois, ou bastante depois. Mais depois ainda se tem essa relação, desse parente Borun, irmão de minha mãe, que vai para a zona do Oriente Médio trabalhar na construção da linha de ferro entre Bagdá. Ele vai para lá de Bagdá, para o Norte. E eu vou atrás dessas histórias que conectam a minha história à história do irmão de minha mãe e à história do Brasil e à história do mundo, esses links, esses nós sobre o deslocamento de coisas y gente.

Então,

o que eu venho buscando com o meu trabalho é pensar como que acontece esse mundo contemporâneo, como que isso que a gente chama de mundialização, globalização, não é algo de hoje. A gente tem isso desde lá dos princípios das grandes navegações, ou lá atrás com o fechamento do mediterrâneo, quando, por um pequeno momento, se interrompe esse caminho de comércio entre a Europa, o Oriente e a Ásia. E quando os europeus se põem ao mar em busca do caminho para as Índias, para a Ásia, em busca de coisas, em busca de especiarias, de tempero para cozinha.

Então,

eu volto lá nesse deslocamento e algo que eu trabalho também que é a partir da cozinha de minha mãe, o que tem na cozinha de minha mãe, o que tem em África, o que tem em Ásia, esse redemoinho de coisas que, às vezes, acontece na cozinha.

Então,

esse deslocamento também passa pela boca, pela via oral, pelo desejo da degustação. O que eu venho fazendo é isso e, para que isso aconteça, tem essa necessidade da comunicação, da conversa, da troca, que são trocas comerciais, de uma certa maneira, uma língua reduzida. Na linguística com essa língua, a gente costuma falar do pidgin, algo que vem antes da língua crioula, que é essa língua que nasce do encontro de duas línguas, que é um fenômeno que a construção dos idiomas sempre passa por aí. Se a gente pensa na língua portuguesa, espanhola, francesa e todas essas línguas que nascem desse encontro do latim com outras línguas e o que acontece também com o português falado no Brasil que vai se distanciando, cada vez mais, do português falado em Portugal, embora continue sendo a mesma língua, mas ele vai se afastando e que carrega esses elementos de muitas outras línguas. Eles carregam uma regência que não acontece igual à regência da Língua Portuguesa em Portugal, na Península Ibérica e, fora esses muitos elementos, muitos léxicos de línguas indígenas e línguas africanas.

Então,

é um deslocamento, também, dessa imaterialidade, essa informação, tem isso aí.

Então,

é isso. Esses três “As” que é a base para eu pensar esse mundo contemporâneo. A partir desse movimento, desse deslocamento, dessa gente que sai desse continente europeu, em princípio da Península Ibérica e não só, mas a gente pode pensar ali na Península Itálica dentro do Mediterrâneo. Quando essa gente se põe ao mar, e se põe não só ao mar, mas, a partir daí, se põe ao oceano e quer dar essa volta à essa terra que ainda não conheciam por completo, e pensavam ser menor do que realmente era, que é essa terra de África. E todos esses medos, também, de se afastar muito do continente. Tudo isso que constrói essas imagens, que é mais uma projeção de si mesmo do que a imagem do outro.

Então,

a partir desse movimento que essa gente faz para se deslocar, sair em busca dessas especiarias em Ásia, aí tem esse grande, eu costumo falar essa grande pedra no meio do caminho, que é a África e que tem que ser contornada para se chegar às Índias, para se chegar à cozinha, à cozinha asiática. Por outro lado, tem esse momento também de desenvolvimento e aceitação da terra como um globo, como esférica. Então, essa possibilidade de contornar essa esfera seguindo para o oeste, para chegar ao oriente, mas aí se encontra essa outra grande pedra, a qual vão chamar América. E aí, tem essa relação com o meu gentílico, que é esse, como o Valadares, o continente vem a carregar o nome de Américo, o Américo Vespúcio.

Então,

no meu trabalho tem esse conflito também do I am an american also. “Eu sou um americano também”, mas, por outro lado, essa negação do américo e passar a carregar esse nome originário também, como os Kunas chamam de Abya Yala, alguns povos do Norte chamam de Ilha Tartaruga, Turtle Island, mas usando essas palavras vindas do outro lado do oceano. Esse léxico, usa essa língua inglesa, que é uma língua estrangeira, para denominar esse lado de cá, do Norte, a Ilha Tartaruga, Turtle Island, e mais o Abya Yala e, como a gente diz, o Pindorama.

Então,

esses três lugares que eu gosto de dizer de onde venho também: Pindorama, Abya Yala ou da Ilha Tartaruga. Às vezes eu falo do Jabuti ou do Ita Jabuti que não é bem uma tartaruga, mas eu gosto de falar dessa pedra, mas isso é comigo e não com os povos originários do Norte, mas eu gosto de dizer do Ita Jabuti, a Pedra Jabuti. E aí é como, também, nesse lugar que é ser americano, é uma afirmação.

Então,

fiz essa afirmação para depois ter essa negação.

Então,

falar de uma categoria, como a gente fala “esse americano”, você tem uma escala do que é americano: tem o original, aquele que é realmente americano, e os outros que são sub-americanos, os latino-americanos, os afro-americanos e outros nesse lugar.

Então,

eu fico nessa, o trabalho fala que tem momentos em que tem que ser, tem que agarrar, e tem momentos em que tem que rechaçar, né, empurrar. É como a própria língua. Eu, na América do Norte, uso muito a língua espanhola como uma afirmação de lugar, mas a gente não pode esquecer que a língua espanhola, assim como a língua portuguesa, é também uma língua colonial responsável pelo desaparecimento de outras línguas, mas tem momentos em que a gente agarra em uma para afirmar um lugar.

Então,

nesse momento na América, e pensando na América Latina, a língua de contato é o espanhol que, como o português, também é um espanhol daqui, desse lado de cá do oceano, que é polvilhado com elementos daqui. Passa pelo México [inaudível]. Cada lugar é essa língua colonial, mas no qual está incrustada elementos das línguas nativas, das línguas locais. E mesmo pensando no inglês, então quando você pensa no inglês falado nas Américas, ele também acontece desse modo.

Então,

a minha tendência é sempre vir para o lado de cá, sempre falar essa língua que é a língua marginalizada, mesmo que seja essa língua colonial. Então, eu vou me agarrando a esse lugar mais, dessa língua mais marginalizada. Eu costumo falar que é o íngrixi ou left íngrix, que é esse inglês left, esse inglês torto ou o íngrixi que é o ingrês que é, como eu dizia, nessa marca que a gente carrega muito em algumas partes de Minas e do Brasil, que é esse “L” que a gente não pronuncia. A gente fala pranta, probrema, ingrês, Cráudia. Então, é algo que eu carrego e gosto de jogar.

Então,

eu tenho falado tanto em íngrixi, quanto ingrês, e outras línguas. E aí eu venho, ao longo desse tempo, carregando uma outra ortografia. Não seguindo o acordo ortográfico da língua portuguesa, mas se passando por um outro, uma desobediência ortográfica. E aí ela vem sofrendo uma metamorfose ao longo desse tempo.

Então,

é um lugar linguístico, com esse deslocamento que eu tive a partir do Vale do Rio Doce para o centro de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, uma das três regiões de grande concentração populacional. Então, se fala cidade, “a cidade”, e as pessoas se sentem “a cidade”, mas na verdade é uma grande cidade pequena, uma grande roça. Mas as pessoas se sentem ofendidas quando alguém de São Paulo chega e fala: “é, tô na roça, lá em Belo Horizonte é uma roça”. As pessoas se sentem ofendidas, porque eles pensam que é uma grande e gigantesca cidade. Mas, para mim, é o que é bonito, dessa cidade esparramada, grande, mas que ainda carrega essa questão interiorana, mas isso é motivo também de ofensa e, também se tem o bullying daqueles que vivem ali em relação àqueles que chegam do interior.

Então,

quando eu cheguei aí, eu sofri muito porque eu falava ingrês, então, não era... E, por muito tempo, continuei falando ingrês, até que um amigo me apontou, me ensinou a falar inglês, mas por muito tempo eu falei ingrês e nunca me dei conta que falava ingrês, nunca me dei conta. Então, eu sofria o bullying linguístico, e levei muito tempo para descobrir, para saber localizar onde estava o motivo do bullying, o que era. Assim, até a professora de português tentou, mas eu nunca percebi. Eu só percebi com um colega de trabalho, numa padaria, um colega que não era um estudioso de línguas, era um peão, um bugre como eu, que apontou ali onde estava essa pequena diferença entre ingrês e inglês. E era difícil, né, a gente saindo da roça e indo para esse movimento. Escrever, conversar sempre foi uma questão muito difícil, a gente era desencorajado à escrita, mas, quando me dou conta disso, eu passo a incorporar esse suposto erro, esse que era um erro da fala, eu trago isso que já aparecia, mas eu assumo isso como uma questão ortográfica também.

Então,

esse é o trabalho, esse trabalho que vai, o que eu faço é esse esparramento, esparramamento.

Então,

essa língua que aparece na fala, essa questão linguística oral que se torna uma questão linguística textual, que é uma questão de uma língua local, mas que ela se transfere à linguagem estrangeira. Então, eu trabalho com esse estrangeirismo, esse trânsito não somente do objeto e do corpo, mas esse trânsito da palavra, da expressão, esse deslocamento, como que isso vai sendo incorporado.

Então,

em princípio, a palavra falada que se torna a palavra impressa e, depois, que é a palavra somente — a um tempo atrás era a palavra datilografada, mas esse datilografar se perde e é uma palavra só digitalizada — uma palavra que aparece e se torna só essa gravura, mas que não é uma gravura impressa, é uma gravura que é lida na tela, que é uma foto, é uma luz, uma fototipografia. E aí eu faço isso, essa palavra que vai para o rótulo dos objetos impressos, esse deslocamento, essa relação com as pessoas, com a mercadoria. Esse que transporta a mercadoria, transporta o objeto, transporta a coisa, mas que é também transportado.

Então,

esse lugar de onde eu venho, e é a partir daí que eu vou olhando o mundo. Aí onde a minha mãe nasceu e cresceu, as coisas chegavam, num primeiro momento, de canoa pelo rio e saíam pelo rio e, depois, vêm as tropas e os tropeiros que chegavam no lombo dos burros e as pessoas também, e as pessoas que iam levar e trazer, elas também, de alguma maneira, eram transportadas, transportavam as coisas, mas, também, transportavam os saberes, transportavam modos de falar e isso ia para outros lugares. Quem chegava do estrangeiro trazia certas expressões e isso vai acelerando. E aí eu vou construindo esse lugar nessa espiral, a partir daí vou me mover para Belo Horizonte, ir para a periferia de Belo Horizonte, vou ficar na grande Belo Horizonte, no alto do Palmital, que é um morro alto e a partir de onde eu olho o mundo. Esse é um topo de onde eu posso enxergar a região metropolitana, posso ver onde passa e onde passava o que chamavam de estrada real e continuam a chamar num outro modo de exploração, mas esse caminho a partir de onde as riquezas, os minérios, saíam do Estado e seguiam para a costa, para o Rio de Janeiro e Paraty.

Então,

a partir desse lugar, eu posso enxergar esses caminhos que vêm desde Diamantina, descem Esmeraldas, vêm de Ouro Preto, né, diamante, esmeralda, ouro. E vai encontrando quase que uma espinha de peixe, esse traço dessa espinha dorsal, esse centro dessa espinha dorsal que vai seguir para a costa. E, a partir daí também, eu movimento e posso olhar Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e essa região do povo de Lagoa Santa, o povo de Luzia da qual os Borum sempre falaram, com relação às pinturas rupestres que diziam ser dos parentes que até mesmo indigenistas não davam créditos, até que mais tarde se tem algumas provas científicas do parentesco entre os botocudos e Luzia. Então, você tem uma relação dos botocudos e Luzia, vem Luzia e o povo de Lagoa Santa há cerca de doze mil anos atrás. Você tem essa ligação genética na qual os Boruns já diziam ter esse parentesco, mas o que os cientistas falam que ela tem esse parentesco com os botocudos — botocudos devido ao botoque, ao tampão de garrafa, então era um nome pejorativo e continua sendo, o qual os borum e os Krenaks e outros povos depois rechaçaram esse nome por ser um nome pejorativo na língua portuguesa, mas em dado momento, os Boruns e os Krenaks tendem a assumir isso, “somos aqueles que vocês chamavam de botocudos”, para ter esse reconhecimento desse rastro, dessa ligação com Luzia e o povo de Lagoa Santa. Falar de uma permanência, ou de um pertencimento a essa terra que não é de agora, mas que tem uma rama de parentesco que tem, pelo menos, doze mil anos de idade, se tem esse parentesco com o que eles chamam de índios paleolíticos, dessa época das pedras.

Então,

dados momentos a gente tem que assumir esse lugar de ser botocudo para ter esse reconhecimento desse pertencimento. É como dizer “índio”, “indígena”, que é algo, em muitas partes, já questionável na América do Norte, em alguns lugares da América hispânica não usam mais indigena, indios, mas se fala de pueblos originarios, native from America. Aí no Brasil ainda se fala porque a questão indígena… se você se diz não ser indígena, não ser índio, é como assumir o lugar de bugre. Você não é, não é só a questão étnica, se transfere para uma questão social, você passa a ser só um pobre, então você tem que assumir esse lugar.

Então,

o que eu faço, em alguns momentos, se falar de América e sou americano também, e com esse deslocamento, I am an american also, que é esse estranhamento, na língua inglesa, você não usa esse “also” nesse lugar no qual eu uso, no padrão. E aí primeiro tem que passar por esse lugar para depois chegar à Abya Ayla, ao Pindorama.

Então,

é um pouco isso que eu vou fazendo, esse deslocamento, de coisas, gentes y conceitos. Acho que a gente pode abrir. Acho que eu falei já um pouquinho e aí a gente vai ter mais talvez cerca de quarenta minutos para uma conversa.

Então,

acho que é isso, a gente pode abrir.

Paulo Nazareth liga sua câmera. Laila Padovan agradece a fala do Paulo Nazareth, comenta como foi inspiradora a sensação de viajar, de ir com ele, de transitar pelas imagens que o artista propôs ao desligar sua câmera, e sugere que se dê início a esse espaço de debate.

Uma das participantes comenta que enxerga no trabalho do artista uma dimensão temporal, do tempo que se estende ao longo de suas caminhadas e pela conexão com o passado. Diz que gostaria de ouvi-lo falar mais um pouco do seu entendimento sobre o tempo no seu trabalho.

Paulo Nazareth responde:

É, na verdade isso, como eu falei, eu vou somando, então, eu acabo sendo essas, não só eu, mas eu gosto de pensar que nós somos essa soma, né. Então, eu vou sentir essa relação com esse, eu não nasci exatamente ali naquela data onde eu nasci, onde eu entrei, eu gosto de falar “quando eu cheguei”, mas antes de eu chegar já tinha uma existência ou uma pré-existência e essa pré-existência está ligada com aqueles que vêm antes de mim, aquelas.

Então,

eu me somo mesmo com Nazareth, e esse tempo vai se estendendo pra esse tempo de lá. E aí eu vou buscando voltar mais, ao mesmo tempo que como isso será o daqui, o daqui a pouco, essa curva do tempo, esse daqui a pouco que é ali na esquina, que é dez anos ou cinquenta, onde eu já vou estar com o corpo mais gasto, né, mais usado. Mas os carros velhos continuam andando, e tem os clássicos, né, que continuam. Essa relação com o tempo que volta.

Então,

eu gosto muito de pensar esse tempo desse modo mesmo, dessa volta. E eu tenho vivido isso com minha mãe, também desse tempo aqui que cada vez mais volta, cada vez mais o ontem está presente e ele tem voltado com certa frequência e sendo reelaborado. As relações familiares, que é essa relação de família e família, essa outra família à qual minha família pertencia. Esse pertencimento que é um pertencimento não de afeição, de afetividade, mas um pertencimento de propriedade.

Então,

isso volta, né. E isso tem se reelaborado, e todo tempo a gente tem que se libertar, se refazer. E a gente tem vivido isso.

Então,

o que eu tenho feito é isso. Esse tempo que vai e volta e cada vez mais essa relação vai ficando mais forte. Eu tenho o Paulo Nazareth Arte Contemporânea LTDA, essa firma. A minha mãe já é minha sócia. E, embora a firma já tenha um tempo de acontecimento, na verdade tem uma coisa que eu vou trabalhar com minha mãe e agora ela vem. E aí agora a firma oficial sempre foi, mas agora ela está… Como a gente diz? Tem os papéis, tem os documentos, ela existe como uma, tem um CNPJ. Então, tem essa sociedade entre mim e ela e a gente faz isso, né.

Então,

o ano antes da pandemia, em 2019, minha mãe fez uma viagem. Eu tenho essa situação, esse comportamento, esse lugar ao qual eu me impus que eu não vou à Europa enquanto eu não passar por todo o continente africano, todos os países de África. E aí nisso, quando tem essa possibilidade de ir a esse continente Europa, a minha mãe tem feito isso por mim.

Então,

em 2019 ela fez isso. E aí um trabalho que ela fez, que fizemos, que tem muito a ver com o tempo, que é um trabalho de fotografia, que ela foi a um departamento do Musée de l'Homme, Museu do Homem. Minha mãe, uma mulher, foi lá no Museu do Homem. Na verdade, esse departamento agora, fizeram um… Ela tava no Musée de l'Homme e fizeram um departamento para ficar com uma cara mais bonita. Não sei se você viveu o tempo e, que os camburões eram cinzas e, no princípio dos anos 1990, não princípio, já em meados dos anos 1990, começaram a pintar de branco. Então, os camburões, os carros da polícia, passaram a ser branquinhos e cada estado tinha a sua variação, mas não era mais aquele cinza escuro da ditadura.

Então,

o Musée de l'Homme criou um departamento pintado de branco, bonitinho. O trabalho que ela foi fazer foi ver três daguerreótipos, de uma mãe e um filho Boruns que foram levados para Paris em 1844. Então, cem anos antes da mãe dela ser enviada para a colônia de Barbacena, essa mulher mais o filho, né, supõe-se que seja o filho, foram [inaudível]. Na corte do Império no Rio de Janeiro, houve uma exposição de pessoas e isso estava começando a se tornar bem comum, isso invadiu parte do século XX também.

Então,

ela foi pra lá. Então, duas pessoas foram enviadas para Paris e ficaram lá e desapareceram, sumiram, mas ficaram esses cinco daguerreótipos, desses cinco me parece que dois desapareceram, ficaram três dessas duas pessoas. O que ela foi fazer: se fotografar. Tirar um retrato dela e de minha irmã com esses dois daguerreótipos.

Então,

tem essa relação com esse tempo, tem uma relação com a fotografia, porque a minha mãe viu a mãe quando estava de quatro para oito meses e, depois, não viu mais e a gente não tem imagens, não tem fotografias. E eu venho fazendo um trabalho que é buscar no fundo das fotografias, das imagens registradas da região, das famílias podentes, as fotografias que eles faziam, eu venho buscando, no fundo dessas imagens, os meus, os meus parentes, aqueles que trabalhavam naquela região.

Então,

o trabalho de fotografia que é buscar no plano de fundo aqueles que são próximos.

Então,

não existe essa imagem. Minha mãe não tem uma fotografia da mãe. E ela vai ao encontro dessa imagem de uma ancestral e essa possibilidade de ver, nessa imagem, algo que aconteceu cem anos antes da mãe ser levada para Barbacena, pra colônia de Barbacena, ser enviada para lá e aí até o trem de novo, eu falei que o trem que ela foi enviada eles chamavam de trem de doido, né, que tinha uma malha ferroviária, até então bem grande no Brasil, quase tudo acontecia por isso. E o trem de doido era também um trem que transportava gado e também transportava essa gente. O que eles diziam que era doido, então colocavam muita gente ali naqueles vagões que levavam o gado, né, e essas pessoas eram despachadas e deixadas em Barbacena.

Então,

minha mãe fazia essa [inaudível] ação de tempo. E tem um pouco isso com o daguerreótipo, essa imagem que fica gravada na chapa, naquela chapa fotossensível.

Então,

a imagem abriu quase como a câmera pinhole, pá-pá [diz enquanto bate palmas]. Então, para mim isso funciona muito. Tá muito próximo desse olho, dessa última imagem que fica gravada no olho do morto. A câmera é isso, principalmente se você pensar nos daguerreótipos mais ainda, porque ele é bem esse princípio da máquina, então ele é muito esse olho, mais do que a câmera hoje que é digital, que essa imagem não fica ali, né, no espaço físico.

Então,

ela faz esse trajeto. Então aí tem essa conversa de tempo. Tem uma conversa de tempo que é um tempo espiritual. Você tem essa conversa desses três tempos: é o 1844, 1944 e 2019. A gente tem esses diferentes tempos e aí tem uma questão que é uma questão do tempo também, que é o tempo da fotografia. Então, são imagens feitas com daguerreótipo, que tava nascendo a fotografia. E aí o que acontece, esse tempo, assim, cem anos depois do nascimento da fotografia, a mãe de minha mãe não tinha uma fotografia. Assim, você tem cem anos da evolução da máquina e a possibilidade de ela poder fazer uma fotografia só acontece no século XXI. Então, você tem uma imagem do século XIX e isso atravessa todo século XX, sem que a fotografia seja popularizada. A fotografia só vem se tornar popular no século XXI, e ela ao mesmo tempo é uma imagem imaterial, a gente pode até tocar a tela do celular, a tela do computador, mas, quando você desliga, a imagem não tá ali mais, a gente tá tratando de luz, né, essa imagem é materializada em luz e todas essas imagens são pouquíssimas as vezes em que são impressas. E quando são impressas, né, de um circuito de arte, um circuito da comunicação, ou um circuito pequeno, quando elas são impressas, muitas vezes elas são impressas em um papel que não vai durar o que durava antigamente. Vai ser um papel que, talvez em menos de um ano, já está deteriorado. Se o papel não estiver deteriorado (tem uma questão do tempo aí também, né, que varia), por exemplo, a própria tinta vai sendo apagada com a luz. Então, a gente tá falando de fotografia, foto como luz e gravar com a luz. A gente tem a foto, a luz na tela do celular, computador. E se a gente imprime essa imagem, essa imagem acaba sendo perdida, sendo apagada pela própria luz, a luz do tempo, a luz natural, ela apaga essa imagem impressa na nossa impressora que está ao alcance de nossas mãos, seja de casa, seja do armarinho na esquina, do vizinho. Por outro lado, se a gente imprime ela, também como fotografia, como fazíamos antigamente nas diversas lojas diferentes que tinham, né, para imprimir fotografia, essa imagem também não dura tanto, ela tem uma gelatina que vai se soltando, seja pela ação da luz ou seja pela ação física. É uma pequena película, assim, quase que um plástico que solta facilmente, ela não vai ter um tempo de vida compatível com essa fotografia de cem anos atrás, nem a de cinquenta anos atrás.

Então,

esse diálogo da minha mãe que faz esse deslocamento e esse deslocamento dela só é possível, também, com esse deslocamento que eu faço nesse circuito de artes. Então, a minha mãe só vai conseguir fazer essa viagem aos 69 anos, fazer a primeira viagem. Hoje minha mãe tá com 78. Então, ela só tem essa possibilidade depois. Então, o que eu faço também, além dessa relação com o tempo, é um pouco tentar adiantar ela, fazer com que ela vá à minha frente. Porque o que acontece, em diferentes lugares, que é que os filhos chegam mais longes que os pais, né. Por exemplo, ir à universidade. Eu fui o primeiro a ir à universidade, o primeiro que fez uma viagem internacional e, aí, eu tive a sorte de fazer essa meia lua, né, saindo do Brasil, passando por África, indo parar na Índia.

Então,

meu A de Ásia primeiro chega aí. Então, primeiro eu passo América, África, Ásia. África foi por um dia, depois foi por um grande tempo. Mas, antes de eu fazer uma viagem dentro das Américas, eu vou fazer uma primeira viagem para Ásia com uma escala no sul da África, eu faço isso. Isso pela relação, né, primeiro eu vou para a universidade e, para eu ir para a universidade, também tem toda uma questão, tem toda uma relação. Minha mãe faz as rezas para São Judas Tadeu que é o santo da impossibilidade. Então, ela reza para o santo para que eu entre na universidade. E aí a minha primeira bolsa, o primeiro projeto que eu tenho, aí tem essa relação com a minha mãe, ela faz uma reza, a promessa para São Judas Tadeu para que eu entrasse na bolsa Pampulha, que era um projeto de bolsa em Belo Horizonte, na região da Pampulha, um lugar também que era pequeno, para algumas pessoas que podiam transitar ali. E aí tem essa relação, né, Pampulha com Niemeyer que depois vai construir Brasília, que projeta a modernidade arquitetônica brasileira para o mundo. E aí essa possibilidade das construtoras irem fazer todo esse trabalho. Depois o irmão dela vai para o Iraque, né, mas a minha mãe fica ali. Ela só vai fazer isso depois que eu passo pela bolsa Pampulha. Eu faço toda uma viagem longa que vai possibilitar que ela vá. E aí eu vou recusar essa viagem. O que possibilita ela fazer essa viagem é a minha recusa de fazer essa viagem, em relação ao caderno de África que eu só vou pisar ali. E aí, ela vai fazer isso como um favor, mas aí ela me passa. É uma coisa que eu falo: todos os barcos seguem para Europa, né, todos os barcos seguem para os Estados Unidos, e assim continua, né. E é uma questão também que é assim, o trabalho que eu faço é um trabalho muito difícil, assim, pensando na questão da logística, porque realmente todos os barcos seguem para o Norte, para Europa e sempre foi assim. Se a gente pensa o círculo, era Europa, África, América do Sul, América do Norte, e volta para Europa. O deslocamento de coisas y gente. Sai da Europa, leva coisas para África, pega gente, leva para América do Sul, Caribe, sul da América do Norte. Pega a mercadoria, pega coisas e volta.

Então,

esse ciclo desse deslocamento de coisas y gente. As pessoas que fazem esses deslocamentos só podem fazer esse deslocamento por serem coisificadas, objetificadas, então elas são objetificadas e isso continua até hoje. Se pensa no processo de imigração, quem é que faz um deslocamento para ir e vir? As pessoas da base, quando fazem o deslocamento, é um deslocamento de não retorno. Embora possam sonhar um dia retornar. E a gente pode pensar em vários momentos da migração, até mesmo a migração se você pensar no contexto da imigração asiática, que tem a ver com nossa questão da abolição e toda essa relação. Aí a relação com a questão europeia, e depois vem a imigração asiática, e todo esse estereótipo do que seriam os asiáticos, e no Brasil o que seriam os japoneses, que seriam os mais adequados porque seriam os mais disciplinados. E tem todo esse desejo de vir para as Américas, e América do Sul, mas de um dia retornar o que não acontece, porque quem vai nascendo nas terras de América, vão sendo incorporados às Américas, vão tendo esse sentimento dessa paisagem, essa identificação com essa paisagem na qual nasceu. Vai tendo essa relação linguística com a terra na qual nasceu. Porque se tem um incômodo das primeiras gerações, é esse incômodo linguístico de não falar a língua direito, ou esse mesmo desejo do retorno. E aí, quando vão as próximas gerações já vão agarrando a língua como língua materna, agarrando a paisagem como paisagem de pertencimento. Mas é isso, esse deslocamento.

Então,

o que eu faço com esse trabalho, é essa coisa da minha mãe. Ela não poderia ir lá nessa ordem cronológica que o tempo estabeleceu. O tempo apropriado, o tempo como esse tempo do relógio, esse tempo artificial, esse tempo cronometrado.

Então,

ela não iria nessa linha social, dentro desse tempo social, econômico, porque já não era o tempo dela. Não era mais o tempo dela, era o tempo dos filhos. Talvez nem fosse mais o meu tempo porque eu também já estava velho. E a gente teve um tempo no… agora vai abrindo, né, mas os jovens artistas, bolsas para jovens artistas, jovem, jovem mesmo, quem passou do tempo já é não mais, os mais de trinta já não eram mais jovens artistas.

Então,

o que eu faço com isso, né. Você tem aí, são vários trabalhos, mas esse especificamente, tem essa relação dela, do corpo dela que dá esse nó nesse tempo cronometrado. Ela vai antes de mim, e talvez eu não vá. Então, ela já no seu tempo de aposentada, no seu tempo da terceira idade, da velhice, no seu tempo de anciã, ela consegue fazer isso, mesmo morando lá no alto do Palmital, lá na periferia, lá no que a gente chama de Caldeirão, o nome pejorativo para o nosso setor sete no Palmital, que é o Caldeirão.

Então,

ela mesmo morando lá no Caldeirão, aonde o ônibus não chega, onde os taxistas têm medo de ir, onde o Uber é mais caro, então à noite no Uber a gente paga a taxa de periculosidade, de zona de risco. A gente paga mais caro para o Uber ir no morro lá no Palmital à noite porque nós, que contratamos esse serviço, temos que pagar a taxa de área de risco, embora risco algum. É mais arriscado fora da nossa zona. Mas, então, mesmo ela morando ali naquela zona de risco para o Uber, para o taxista, onde o ônibus não vai, onde faltava água também. Onde a água não chegava, embora ele seja o Caldeirão, o Caldeirão esteja em cima de um brejo, no topo de um morro, numa zona onde mina água que vai alimentar o Rio das Velhas que, por sua vez, vai desaguar no São Francisco que é esse rio chamado continental, que nasce nas Minas Gerais e atravessa o estado de Minas Gerais, Bahia, vai fazer a divisa entre Pernambuco e Bahia e lá, mais adiante, Alagoas e Sergipe. O rio o qual foi batizado de São Francisco porque o Américo Vespúcio chegou lá no dia de São Francisco. Então, o Américo Vespúcio, que mais tarde batiza, postumamente, dá nome a esse Abya Yala, dá o nome europeu à Abya Yala, o Américo Vespúcio chega e dá esse nome europeu ao rio, esse rio continental São Francisco. E subindo as margens dele você vai chegar lá em Pirapora, aí você entra à esquerda, navegando o Rio das Velhas, e vai subindo até chegar na região de Sabará, que construiu um teatrinho imperial para o Pedrinho II que foi visitar as Minas Gerais. Aí você anda um pouquinho mais, está esse Arraial de Santa Luzia, que se separa de Sabará e se torna Santa Luzia. E aí, um pouquinho mais à esquerda, tá o São Benedito, que alguma vez tentou se separar de Santa Luzia. É onde tá o Palmital que, na época da sua construção, foi o maior conjunto habitacional da América Latina, e entrou nesse jogo, nessa conversa da Nova Aliança que já tinha começado há um tempo atrás, entre o JK e o JK, né, o Juscelino Kubitschek seguindo os passos do John Kennedy, que morreu com um tiro na nuca, desfilando em um carro aberto. E o JK foi levar essa indústria automobilística para aí. Aí eles fizeram um frigorífico, mais ou menos nessa época, para abastecer a cidade de Belo Horizonte e, hoje, o frigorífico se tornou a prefeitura e o prefeito é o delegado.

Então,

a prefeitura é frigorífica e o prefeito é o delegado. Então, vocês já sabem onde nos encontramos. E dizem que o lugar mais perigoso é [inaudível]. Isso eu não posso contar muito não porque senão não vou poder voltar.

Laila Padovan comenta sobre os deslocamentos que a fala de Paulo Nazareth faz entre as particularidades, a pessoalidade, o ambiente doméstico e suas dimensões históricas, e pergunta se há tempo para mais perguntas. Paulo Nazareth observa que está ao lado de pessoas que precisam tomar o trem e estão lhe observando, marcando sua localização em trânsito, e afirmando que restaria ainda aproximadamente sete minutos para finalizar a conversa.

Uma segunda participante, que teve a atenção chamada pelos rastros que Paulo deixa no mundo, diz que gostaria de escutar sobre como a escolha estética de sua fala, ao desligar a câmera, se parece com a reza de sua mãe para as almas dos aflitos, como se ele estivesse acompanhado da reza de sua mãe durante toda a fala, sobre suas aflições do mundo, a tirar da cartola, não, da ancestralidade, as almas que o acompanham em seus rastros.

Paulo Nazareth responde:

Uai,

Então,

sim, na verdade, sim. Eu acho que a gente vai ter um momento dessa chegada que a gente se entrega muito e, depois, tem um momento de pensar em outras coisas e depois a gente vai amadurecendo, e a coisa vai ficando forte. Tem uma coisa lá com os Kaiowás, que os rezadores, quando eles não nascem e seguem, quando ele não traz isso já lá do outro lado na bagagem e aí já cresce isso, então os rezadores que vão trazer essa reza depois, dizem que começa depois dos quarenta, já com algo vivido.

Então,

às vezes, eu vou carregando um pouco de cada lado. Então, isso era muito forte, sempre foi. E minha mãe pensa muito nisso, ela sempre me apoiou nesse lugar de arte e ela toma arte como algo sagrado mesmo. E essa arte sacra, e sacra mesmo, não somente o cânone da arte sacra que está lá nas nossas igrejas barrocas, nas muitas igrejas barrocas ou mesmo nos terreiros. Mas ela acredita nessa sacralidade, nesse sagrado da arte como expandido, ela acha que a arte é algo bem poderoso, ela acredita nisso. E eu sempre falo quando me perguntam, eu acredito muito nela, eu sempre acreditei muito nela, mais do que, né. Era como, ela pegava com os santos e todos os espíritos, os deuses, essas coisas. Minha mãe é bem ecumênica nesse sentido, no altar tem todos os santos e seus companheiros. O altar é quase como um ponto de encontro, uma encruzilhada em que todos chegam e vão conversando e cada um vai apresentando os seus. O altar é quase essa arena filosófica, né, e esse lugar de debate também, esse encontro, ou pode ser o mercado. O mercado onde essas entidades vêm a oferecer “Ah eu vou ficar aqui com o Santo Antônio, vou ficar com o Zé Pelintra”, “Vou levar esse”, “Vou precisar de um pouco de mandinga, de preto velho com um pouco de Iansã”. Santa Bárbara não é exatamente Iansã, são comadres, se conversam bem. Ao mesmo tempo, essas duas imagens se conversam e têm afinidades.

Então,

eu acredito muito. Eu acredito nela, eu acredito na reza da minha mãe. Ela é uma rezadeira de muitos anos, de muito tempo. Eu ainda sou menino nesse lugar. Mas vou caminhando. Mas pensando nisso, na verdade, esses vários lugares, esse diálogo com a reza, essas conversas e a própria tecnologia.

Então,

teve vários momentos disso. Teve um momento de uma viagem, que um filho de santo ligou para um pai de santo para mandar uma mandinga por WhatsApp. “A gente vai precisar de ser rápido, então manda um zap aí, manda uma reza via zap-zap”. Então isso tudo acontece, né, usamos as tecnologias nesse lugar.

Então,

sim, na verdade sim. Toda essa energia dela vai comigo. Então, ela reza muito. Essa falange dessas almas anda. E é uma energia que faz assim. Eu costumo fazer muito, o trabalho funciona como mandinga mesmo. É um “trabalho”, eu gosto de falar “trabalho” no sentido que a gente usa de trabalho. Então eu vou fazer um trabalho, vou te mandar um trabalho e mando lá. Às vezes as pessoas têm os seus contras, né. Mas essa cara, que eu costumo falar de carranca também, a carranca tem esse poder. Então eu costumo usar esse retrato, esse autorretrato, tudo isso, nesse lugar da carranca, desse afastamento, talvez a gente tenha que fazer mais. Mas não é só a gente que faz desse lado de cá, do lado de lá também fazem.

Então,

é isso. Acho que eu vou ter que ir ali porque eu já passei dois minutos.

Nós agradecemos pelo encontro.

Então,

agradecido aí, a todas que apareceram nessa linha, que permaneceram aí e aos que tiveram que se retirar também.

Então,

nos vemos aí na curva do tempo em algum lugar.

Paulo Nazareth, Autorretrato com cocar de Angola, 2017. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

Paulo Nazareth, Perssona, do projeto Cadernos de África, 2021. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

Paulo Nazareth, Voualá le couler de mom piel, do projeto Cadernos de África, Rio de Janeiro, 2012. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

Paulo Nazareth, Black neger, do projeto Cadernos de África, Minas Gerais, 2012/2013. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

Paulo Nazareth, Nossa Senhora de Aparecida, do projeto Cadernos de África, São Paulo, 2013. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

Paulo Nazareth, Minha mãe, do projeto Cadernos de África, Palmital (São Benedito) - Santa Luzia, Minas Gerais, 2013. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

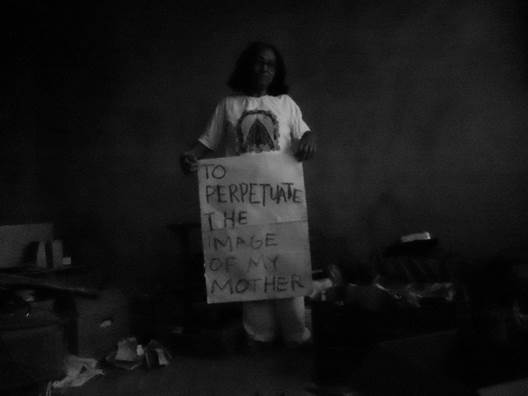

Paulo Nazareth, To perpetuate the image of my mother, do projeto Cadernos de África, Belo Horizonte - Minas Gerais, 2013. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

Paulo Nazareth, Botocudos Heritage, Ana mãe & Ana filha, 2019. Cortesia PNAC/LTDA e Galeria Mendes Wood DM São Paulo, Bruxelas, Nova Iorque. Copyright do artista.

1 É possível conferir no site oficial do projeto detalhes sobre a trajetória de cada um dos convidados e ainda acessar os materiais de leituras e as referências complementares sugeridas por eles: <https://sites.google.com/view/entrepaisagens/ciclo-de-leituras>. Acesso em: 28 maio. 2023.

2 A marca “[inaudível]” na transcrição se refere a momentos em que a conexão da internet ficou instável e por isso a fala do convidado foi cortada, tornando impossível confirmar o que realmente disse.