Espiralando o cima-baixo do mundo: por uma contracolonização do corpo-espaço

José Teixeira dos Santos Filho

Laís Cardoso da Rosa

1. Apresentação

Da atenção ao corpo à ocupação do espaço, como podemos contracolonizar nossa presença no mundo? Quais são as sensações e os simbolismos de ser corpo horizontal ou vertical? Como práticas artísticas contextuais que investigam o corpo em sua relação com o chão nos apoiam a interrogar o modo como nos movemos e ocupamos o mundo? Buscamos criar-com essas perguntas a oficina que compartilhamos em outubro de 2022 e escrever-com essas mesmas perguntas o presente artigo, que relata o processo de criação da oficina, bem como sua realização e reverberações, nos corpos participantes e em nós-corpos1. A partir do movimento espiral entre as ações de estar em pé, caminhar, rebolar, tropeçar, cair, rastejar, deitar-se no chão e acocorar-se, buscamos, com nossa oficina e o presente texto, construir uma relação mais próxima com o chão sob nossos pés e com os chãos de nossas histórias na tentativa de contracolonizar nós-corpos e nossos pensamentos-ações.

Reconhecendo que esse texto nos faz colocar em contato temporalidades distintas de nosso encontro e nossas pesquisas, o escrevemos levantando a possibilidade de a contracolonização ser também o exercício de voltar com a bagagem da experiência e propor outros caminhos e olhares para o já vivido. Assim, no tópico 2 você vai se deparar com a história do nosso encontro e do encontro de nós-corpos com o tema da oficina; no tópico 3, com a discussão da literatura que inspirou a criação da oficina; no tópico 4, com o relato do planejamento e do próprio acontecimento da oficina, além da presença de compartilhamentos dos participantes; e, por fim, no tópico 5, com considerações não finais, mas espiralais, que nos convidam – e convidam também você que lê – a seguir perguntando de que maneiras podemos contracolonizar o corpo-espaço.

Antes de seguirmos para as próximas páginas, cabe mencionarmos que, por esse texto se tratar de uma criação de dois corpos, assim como também foi a oficina que oferecemos, o usamos como espaço para encontrar processualmente uma voz comum. Como dois rios que têm origens diferentes e confluem para um mesmo curso, tal voz nasce de dois relatos com duas vozes claramente distintas, passa por um relato que começa a misturar essas vozes na tentativa de indistingui-las, e flerta com uma narrativa em terceira pessoa para desembocar no encontro dessa voz compartilhada, de uma narrativa comum. Assumindo, ainda, que uma das premissas de um movimento contracolonial seja escutar e contar histórias plurais, propondo um outro caminho para a história colonial única, as duas vozes distintas na próxima seção trazem duas versões da história do nosso encontro. Como sugestão, você pode realizar a leitura das duas colunas de um modo relativamente sincrônico – por exemplo, lendo alternadamente um parágrafo de cada lado.

2. Como a gente se juntou – O encontro dos rios

|

Começamos a conversar sobre o Projeto de Extensão Poéticas do Corpo em Paisagens Pandêmicas: criar comunidades para reavivar afetos com a cidade em outubro de 2021. A convite de Laila Padovan, que coordenaria o projeto com Ana Terra, traçamos as primeiras ações a serem desenvolvidas no ano de 2022. Na época, Laís estava na Suíça e eu no Brasil.

Propusemos que ela oferecesse uma oficina sobre seu caminhar por espaços públicos. Laís me convidou para caminhar com ela nessa empreitada, já que eu sempre me relacionei com o corpo em queda no espaço. Então, além de estar no chão, poderíamos explorar também formas de ir e se conectar com o chão. Inicialmente pensamos em algo híbrido ou simultâneo. Senti que tateávamos as ideias em busca de encontrar um fio que nos conduzisse enquanto propositores de ações e não apenas organizadores do projeto. Nos juntamos para nos encontrar no projeto, mesmo que à distância.

Pra mim, a relação com a cidade também se deu muitas vezes em caminhadas pelo centro de São Paulo com meu pai. Laís vem me mostrando desde muito antes como caminhar está entre uma das primeiras danças aprendidas pelo meu ser. Caminhar, ser afetado pelo espaço e ter a ousadia de propor afetações a outros corpos.

Mais ou menos em março chegamos ao nome da oficina e a um pequeno release que nos orientaria:

Da atenção ao corpo à ocupação do espaço, como podemos contracolonizar nossa presença no mundo? A partir do movimento cíclico entre as ações de estar em pé, caminhar, rebolar, tropeçar, cair, rastejar, deitar-se no chão e acocorar-se, essa oficina busca construir uma relação mais próxima com o chão sob nossos pés e com os chãos de nossas histórias. (ENTRE PAISAGENS, 2022, n.p.)

Um dia estava eu na minha prática investigativa de mestrado, a improvisação, e fiquei pensando na relação que estabeleço com o chão em minha pesquisa e pensei que mesmo em pé eu tinha uma relação com o chão. Despretensiosamente comecei a trocar mensagens com Laís e lhe encaminhei um registro de minhas reflexões dançantes:

Chão. Rolamento. Apoio. Estar mais próximo ao chão exige uma outra organização e ativação do abdômen. Hoje enquanto improvisava em pé fiquei pensando no movimento e na intenção de aproximar meu quadril do chão. O desequilíbrio me aproxima do chão. O tronco, que foi ensinado a manter-se ereto, é quebrado. Rebolar me aproxima do chão. Afundar o quadril no chão e subverter a ereção do corpo. Essa coisa curva que desequilibra e quase cai. Rompe-se a ereção da coluna. Aproximar-se do chão é ancestral. O impulso para o voo. Para subir é necessário descer. Para voar é necessário firmar-se (SANTOS FILHO, 2022, n.p.).

Laís me respondeu falando sobre como Casé Tupinambá (2018) aponta a desconexão do nosso corpo com a terra como uma das violências coloniais que sofremos, pois nos desconecta da ancestralidade. No mesmo dia, Laís me encaminhou um e-mail me trazendo algumas dessas reflexões e uma citação de Yi-Fu Tuan (1977, p. 37):

For the infant, the move from the supine horizontal to the seated perpendicular is already more than a postural triumph. It's a widening horizon and a new social orientation repeated daily throughout a person's life. Each day we defy gravity and other natural forces to create and sustain an orderly human world. The standing posture is assertive, solemn, and aloof. The prone position is submissive, signifying the acceptance of our biological condition2.

Lendo Tuan (1977), Laís me disse pensar que ser só corpo vertical e insistir em desafiar a gravidade nos desconecta da ancestralidade.

Em julho de 2022, virtualmente, começamos a juntar nossos fios de pensamento para a oficina. Como dois diferentes rios, confluímos para formar um outro rio e seguir juntes. Nossas existências diferentes confluem pelo espaço que habitamos e transitamos. Existimos e resistimos contra a gravidade e contra as violências que sofremos no espaço de ser.

Cogitamos sobre a possibilidade de algo presencial em dois lugares simultâneos. Eu no Brasil e Laís em algum lugar da Suíça que ela ainda estava resolvendo.

Estávamos saturados de atividades online. Consideramos fazer a mesma oficina em tempos diferentes, simultaneamente, hibridamente com Laís no virtual e eu presencial.

Propusemos uma data com Laís fora do Brasil e uma data com Laís já tendo retornado… queríamos um espaço aberto do campus da Unicamp. Falamos sobre a legitimação dos espaços artísticos — as contracoreografias.

Em junho de 2022 já tínhamos a proposta de como caminhar mais próximo do chão. O que nos unia? Estar sobre o chão. Pensar no “chão de lá e no chão daqui”. Mas os caminhos desses dois rios convergiram para que eles desaguassem juntos no mesmo chão: o solo brasileiro na cidade de Campinas. 2 Tradução nossa: “Para o bebê, a mudança da horizontal supina para a perpendicular sentada já é mais do que um triunfo postural. É um horizonte alargado e uma nova orientação social que se repete diariamente ao longo da vida de uma pessoa. Todos os dias desafiamos a gravidade e outras forças naturais para criar e manter um mundo humano ordenado. A postura em pé é assertiva, solene e indiferente. A posição prona é submissa, significando a aceitação de nossa condição biológica”. |

Em 2020, 1° de setembro, pus os pés em chão suíço para ficar por dois anos. Tinha sido aceita em um mestrado com foco em arte nas esferas públicas, na Escola Cantonal de Arte do Valais (édhéa). Sonhava em continuar lá minha pesquisa sobre o caminhar como ação dançante e seus possíveis desdobramentos políticos e pedagógicos.

No encontro material entre eu-corpo e o chão de Sierre, a pequena cidade incrustada em um vale onde vivi por esse tempo, me senti pesada. Saudades do Brasil ou da minha vó Therezinha, falecida em meio à pandemia, eu fui ao chão naquele ano. E nos outros dois anos que viriam. Física e metaforicamente, caí incontáveis vezes em diferentes chãos. Caminhei muito também, carregando meu peso por entre os alpes suíços, contornando lagos, margeando rodovias, cortando plantações de macieiras, sendo impedida de cruzar campos livres.

Enquanto caminhava, encontrei também a obra do artista mineiro Paulo Nazareth, que caminhou de Belo Horizonte a Nova Iorque de chinelo. Caminhei menos do que Nazareth, mas caminhei tanto sobre meus dois pés que ganhei uma tendinite crônica no tendão de aquiles e uma subluxação patelar. Foi o corpo-que-sou não aguentando mais que me ensinou outros jeitos de caminhar. Uns mais próximos do chão. É o corpo-que-sou que me ensina.

Conheci o José em 2014, quando entramos na graduação em dança da Unicamp. Entre 2017 e 2018, no início da relação de pesquisa que construí com o tema do caminhar nas artes, José refletia sobre o apedrejamento de corpos da comunidade LGBTQIA+ como forma de criação e denúncia. Unides em orientação pela Ana Terra, passei a frequentar alguns ensaios do José e a encontrar o seu caos instaurado na sala, o seu se preparar improvisando ou improvisar se preparando, as suas pedras embrulhadas por papéis manchados de batom, as suas quedas e as suas recuperações. O corpo-que-dança de José sempre se recusou a caminhar ereto.

A dança de José sempre envolveu cair e voltar a ficar de pé guardando em si o desejo pelo chão. O caminhar de José sempre o levou de volta para o chão. Com José eu sempre aprendi que, para seguirmos caminhando, precisamos cair no mundo e em nós mesmes.

Em abril de 2021, caminhei por 6 dias entre Sierre e Lausanne como parte de um festival de performance. Até hoje não publiquei nenhum texto a respeito, mas durante aquela caminhada troquei áudios com afetos que nutria e nutro no Brasil. José foi um delus e, assim, começamos a tecer longas conversas, com grandes distâncias entre pergunta e resposta, em que compartilhávamos detalhes de nossas caminhadas mais ou menos cotidianas. De nossas caminhadas com dois pés no chão para comprar pão ou atravessar cidades, topando com pedras em nossos sapatos, e de nossas outras caminhadas, dessas mais metafóricas, que envolviam nossas pesquisas.

Enquanto eu passei a me arrastar pelos chãos da Suíça, investigando o que era isso de conectar minhas origens familiares a um eu-corpo mais aterrado; José fazia baderna dançando sobre o minhocão, questionando com sua raba os modos como podemos ocupar os espaços públicos. Sempre tão brancos, eretos e higienizados.

Em Sierre, na Suíça, enquanto eu deitava no chão da cidade e me arrastava por ele, eu aprendi que nem todo espaço público é coletivo. Especialmente quando se é um corpo imigrante, por exemplo.

Também em 2021 fui convidada pela Ana Terra e pela Laila Padovan, esta, amiga e referência de pesquisas caminhantes, para participar do Projeto de Extensão, carinhosamente apelidado de _entre_paisagens. Fui convidada para oferecer uma oficina sobre o caminhar rastejante que eu vinha realizando na Suíça. Por nossa história de relação afetivo-acadêmica, decidimos que eu e José a ofereceríamos juntes.

Inicialmente, fomos tomades por um certo choque e um momento de suspensão na criação da nossa ação, José por não ver muito bem como suas badernas dançantes se relacionavam com um caminhar mais próximo do chão, eu por não saber onde estaria na data da oficina. A partir do momento em que passamos a trocar referências que eram cerne de nossas pesquisas e em que eu soube que estaria de volta ao Brasil para oferecermos a oficina juntes e na Unicamp, onde primeiro nos encontramos, vimos reflorescer um espaço de trocas profundas e descobertas significativas para nós dois que nos levaram tanto à oficina em si quanto ao desejo de escrever esse artigo. |

Nesses dois espaços de atuação, junto da fisicalidade em ser corpo-horizontal em chãos em que geralmente somos corpo-vertical, aproximar-se do chão pode ser entendido como um movimento de reverenciar os nossos antepassados referenciando os saberes ancestrais que já existem há tempos e que queremos afirmar em nossas práticas artístico-pedagógicas.

3. Mover palavras e conceitos: discussão da literatura

Ao planejar a oficina, a primeira coisa que decidimos foi a importância de compartilharmos com as pessoas participantes referências também textuais, para além de práticas corporais, caras às nossas pesquisas. Sugeri um texto e Laís o abraçou. “Enactments of Power: The Politics of Performance Space”, do dramaturgo queniano Ngũgĩ wa Thiong'o (1997).

Mas também compartilhei com José que me era muito cara a acessibilidade do texto, tanto em relação à língua quanto, especialmente, à linguagem. Nesse pedido, havia uma preocupação e uma vontade de celebrar outros textos como referência teórica em espaços acadêmicos. Assim, junto do artigo de wa Thiong’o (1997), sugeri que lêssemos com os participantes trechos dos livros As Doenças do Brasil, do romancista e multiartista português Valter Hugo Mãe (2021), e Livro das Ignorãças, do poeta pantanense Manoel de Barros (2016).

Enquanto os textos sugeridos por Laís me levavam sinestesicamente ao chão, wa Thiong'o (1997) me provocava a pensar e experimentar os espaços em que círculo, performo e habito – não necessariamente separados ou nessa ordem – como espaços onde inevitavelmente coabitam relações de poder entre estado e artista, artista e público, artista e espaço:

The performance space is also constituted by the totality of its external relations to these other centers and fields. Where are they all located relative to each other? Who accesses these centers and how frequently? It matters, in other words, whether, say, the artist's space is located in a working-class district, in a bourgeois residential neighborhood, in the ghettos, or in the glossy sections of our cities. The real politics of the performance space may well lie in the field of its external relations; in its actual or potential conflictual engagement with all the other shrines of power, and in particular, with the forces that hold the keys to those shrines. The shrines could be the synagogue, the church, the mosque, the temple, parliament, law courts, television and radio stations, the electronic and print media, the classroom-playing fields of all sorts and guises. In other words, it is often not so much a question of what happens or could happen on the stage at any one time but rather the control of continuous access and contact (1997, p.13).3

Em diálogo com wa Thiong'o (1997), dentre meus questionamentos que se transformaram em nossos, meus e de Laís, estava o de habitar espaços onde existem relações de poder marcadas por gênero, raça, classe, nacionalidade, e no caso do campus universitário, da hierarquia de saberes onde os saberes intelectuais estariam acima dos saberes do corpo em relação.

Nos espaços acadêmicos, poemas e livros de ficção também não são costumeiramente lidos no mesmo patamar de artigos ou ensaios, por exemplo. Selecionei poemas de Manoel de Barros (2016) que me trazem imagens de corpos próximos do chão e que flertam com estados não-humanos, seja de animal rastejante, seja de planta. São corpos que se reaproximaram de sua condição de natureza, sujos de terra ou fluidos corporais, e que vivem um tempo mais lento. Seres que, no chão e muitas vezes sem nome, são geralmente pisados, chutados, abandonados, jogados fora. Mas que, com esse poeta das coisinhas do chão, ganham ares de poesia a ser olhada e celebrada. De lembrança de que outros modos de estar e se mover pelo mundo são possíveis.

XIV

De 1940 a 1946 vivi em lugares decadentes onde o

mato e a fome tomavam conta das casas, dos seus

loucos, de suas crianças e de seus bêbados.

Ali me anonimei de árvore.

Me arrastei por beiradas de muros cariados desde

Puerto Suarez, Chiquitos, Ouros e Santa Cruz

de La Sierra, na Bolívia.

Depois em Barranco, Tango Maria (onde conheci o

poeta Cesar Vallejo), Orellana e Mocomonco

– no Peru.

Achava que a partir de ser inseto o homem poderia

entender melhor a metafísica.

Eu precisava de ficar pregado nas coisas vegetalmente

e achar o que não procurava.

Naqueles relentos de pedra e lagartos, gostava de

conversar com idiotas de estrada e maluquinhos

de mosca.

Caminhei sobre grotas e lajes de urubus.

Vi outonos mantidos por cigarras.

Vi lamas fascinando borboletas.

E aquelas permanências nos relentos faziam-me

alcançar os deslimites do Ser.

Meu verbo adquiriu espessura de gosma.

Fui adotado em lodo.

Já se viam vestígios de mim nos lagartos.

Todas as minhas palavras já estavam consagradas de

pedras.

Dobravam-se lírios para os meus tropos.

Penso que essa viagem me socorreu a pássaros (BARROS, 2016, p. 77).

Para além do vislumbre de modos de ser-corpo e estar-com o espaço mais próximos do chão e das margens, lemos também nesse poema sobre a existência de uma linguagem mais corporificada, mais rasteira, cujo verbo “adquiriu espessura de gosma” e as palavras estão “consagradas de pedras”. Nessa linguagem mais cheia de matéria orgânica, vejo um movimento de reintegração entre mente e corpo, cuja divisão figurou como arma letal em muitos processos colonizatórios, como os que no Brasil levaram e ainda levam ao etnocídio – para além do próprio genocídio – das populações originárias e dos povos vindos de África.

Teoria e prática também são dois rios que se encontram e escolhemos permear nossa escrita da prática. O “delírio do verbo” proposto por Manoel de Barros (2016) me deixou com uma convulsão de pensamentos. Fui começando a correlacionar as palavras e conexões delirantes entre estar próximo ao chão deitado, na horizontal, e próximo ao chão em pé, na vertical, e no meu caso em queda ou rebolando. A correlacionar como nossa coluna ereta nos aproxima de um ideal de civilidade e nos distancia do contato e da relação com o chão. Com Laís, fomos vivendo o estado febril de dar carne às palavras. E nossos verbos foram se tornando corpo, experimentações no espaço em relação ao chão que pisamos, caminhamos e performamos.

VII

No descomeço era o verbo.

Só depois é que veio o delírio do verbo.

[...]

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer

nascimentos –

O verbo tem que pegar delírio (BARROS, 2016, p. 17).

Essa busca por uma linguagem que não só diga de corpos que se relacionam outramente com o mundo, mas também seja, em sua própria forma, um desses corpos, também me atravessou quando li As doenças do Brasil (MÃE, 2021). Pelo próprio cuidado do autor em tecer um outro português para contar essa história, mas especialmente porque o livro tem como protagonista um guerreiro de mãe indígena que foi estuprada por um europeu, protagonista malvisto por sua comunidade por ser mestiço, mas que é escolhido por seu líder para aprender a língua do branco, podendo se comunicar com o inimigo e vingar seu povo. Nesse movimento de aprender a língua do colonizador, o guerreiro tece várias reflexões sobre o uso que fazemos de uma língua – ou o uso que uma língua faz de nós.

No capítulo que escolhi para compartilhamos com as pessoas que participaram da oficina, podemos ler a seguinte reflexão:

O cadáver de todas as coisas está na língua. Naquilo que se pronuncia sobra tudo quanto foi, e a existência não se livra do cúmulo do que já passou. Para que cada palavra seja criadora, é também inevitável que saiba que sepulta dentro de si mesma. Quando entoas, nem que à deriva sem muito domínio ou consciência, o tempo todo e o espaço inteiro podem comparecer e qualquer palavra é infinitamente de maior tamanho do que o teu. Em cada modo de fala há uma identidade. Em cada língua um mesmo guerreiro encontra nova identidade. Usar outra língua implica atenção para haver modo de regresso. Sob pena de ser impossível voltar. Sob pena de ser impossível a paz no instante de voltar. Nossa língua é nosso comportamento. (MÃE, 2021, pp. 92-93)

Assim como no poema anterior, acredito que podemos ler a presença de uma língua cheia de corpo, que abriga identidade e comportamento, ou seja, que abriga um modo de estar e agir no mundo. Junto disso, a consciência de que cada palavra tem potência de criação e de destruição me parece um modo de contracolonizar nossos usos da língua – portuguesa, nesse caso.

As tessituras e textualidades do corpo permeiam a língua e quando nos deparamos com os saberes originários encontramos a nossa própria língua como um instrumento de colonização (MIGNOLO, 2008). Acerca disso, Laís me fez lembrar de bell hooks (2013) em seu livro Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade, quando ela dedica um capítulo sobre a relação dela com “a língua do opressor”. hooks (2013) aborda a apropriação da língua, no caso inglesa, por negros nos Estados Unidos como uma ferramenta contracolonizadora por evidenciar a possibilidade de união e resistência entre diferentes etnias de africanos escravizados apropriando-se da “língua do opressor”.

Imagino que foi feliz o momento em que perceberam que a língua do opressor confiscada e falada pela língua dos colonizados, poderia ser espaço de formação de laços. Nesse reconhecimento residia a compreensão de que a intimidade poderia ser recuperada, de que poderia ser formada uma cultura de resistência que possibilitaria o resgate do trauma da escravização. Imagino, portanto, os africanos ouvindo o inglês pela primeira vez como “a língua do opressor” e depois ouvindo-o outra vez como foco potencial de resistência. Aprender o inglês, aprender a falar a língua estrangeira, foi um modo pelo qual os africanos escravizados começaram a recuperar seu poder pessoal dentro de um contexto de dominação. De posse de uma língua comum, os negros puderam encontrar de novo um modo para construir a comunidade e um meio para criar a solidariedade política necessária para resistir (HOOKS, 2013, p. 226).

Ainda ressoando as palavras de bell hooks (2013), reflito com Laís sobre como podemos subverter os paradigmas da língua falada e escrita afirmando corporalidades e saberes como ato de resistência. “Tomamos a linguagem do opressor e voltamo-la contra si mesma. Fazemos das nossas palavras uma fala contra-hegemônica, libertando-nos por meio da língua” (HOOKS, 2013, p. 233).

Antônio Bispo dos Santos (2018), morador e liderança da comunidade quilombola Saco do Curtume, no Piauí, aprofunda essa reflexão ao contar sobre sua própria história de ser formado pela oralidade, mas mandado para a escola para ser um tradutor dos contratos escritos que suas mais velhas e seus mais velhos foram forçados a assumir.

Tais contratos dizem da campanha de regularização das terras que se deu a partir de 1940 no Brasil e que, segundo Bispo dos Santos (2018), serviu ao colonialismo ao chamar os habitantes de um pedaço de terra de “posseiros” e, assim, dominá-los, quebrando a organicidade dos contratos orais que tinham antes.

Os contratos do nosso povo eram feitos por meio da oralidade, pois a nossa relação com a terra era através do cultivo. A terra não nos pertencia, nós é que pertencíamos à terra. Não dizíamos “aquela terra é minha” e, sim, “nós somos daquela terra”. Havia entre nós a compreensão de que a terra é viva e, uma vez que ela pode produzir, ela também precisa descansar. Não começamos a titular nossas terras porque quisemos, mas porque foi uma imposição do Estado. Se pudéssemos, nossas terras ficariam como estão, em função da vida (SANTOS, 2018, p. 47).

Na fala do líder quilombola, uma conexão profunda entre seu povo e a terra, que mais adiante no texto descobrimos ser comum a outros povos de África e às populações indígenas originárias do Brasil pré-colonização.

A surpresa para os colonialistas e a felicidade para nós é que, quando nós chegamos ao território dos indígenas, encontramos modos parecidos com os nossos. Encontramos relações com a natureza parecidas com as nossas. Houve uma grande confluência nos modos e nos pensamentos. E isso nos fortaleceu. E aí fizemos uma grande aliança cosmológica, mesmo falando línguas diferentes. Pelos nossos modos, a gente se entendeu. (SANTOS, 2018, p. 47)

É de Bispo dos Santos (2018) que pedimos emprestado o termo “contracolonizar”. Ao escrever minha tese de mestrado, escrevi cada uma de suas linhas reconhecendo que sou um corpo-mente colonizado que tinha acabado de conhecer o termo “contracolonizar”. Diferentemente de “anti-colonial” ou “decolonial”,

[…] I hear in ‘counter’ an encountering power that I don’t hear in ‘anti’ or ‘de’. And this is why, while these two are more likely linked with the meanings “against” and “opposed to”, ‘counter’ can be also linked ‘in return’, opening the possibility to see a concrete movement happening in another direction. A movement that is not afraid to go towards and encounter what is different (ROSA, 2022a, n.p.)4.

Ser estrangeira implica encontrar com o que é diferente. Eu precisei viver em outra língua para me reconhecer mestiça e sentir como também meu corpo era violentado pelos processos colonizatórios pelos quais o Brasil passou e ainda passa. No começo de 2021, em uma fala para a comunidade online O lugar5, eu ouvi Geni Núñez, pesquisadora e ativista Guarani, comentar a entrevista de Casé Angatu Tupinambá dada a Ricardo Machado (2018) lembrando que a maior violência colonial foi nos desconectar da terra. Nessa constatação, primeiramente me vem à mente a desconexão profunda entre a grande maioria dos seres humanos e a natureza que nos circunda, os lugares onde habitamos. Como em coro com Antônio Bispo dos Santos (2018), ele afirma:

As lutas pela demarcação dos territórios indígenas são lutas que vão muito além da questão da terra […] porque o território é sagrado. Nós não somos donos da terra, nós somos a terra. O direito congênito, natural e originário é anterior ao direito da propriedade privada.

[…]

Nós somos decoloniais em nossa forma de ser, na nossa cosmovisão, cosmologia. Nós enxergamos a natureza não como algo a ser explorado, mas algo a ser vivenciado e protegido. Isso, em si, já antimercadológico, anticapitalista e, de certa forma, antiestatal, porque os Estados pregam um desenvolvimentismo que vai para cima de nossos territórios (MACHADO e TUPINAMBÁ, 2018, p. 5).

Mas também, a considerar as cosmologias ameríndias tais quais mencionadas pelo pesquisador e professor universitário tupinambá, que veem o direito à terra como natural e que tratam o território como sagrado e parte indistinta de nós, sinto a própria desconexão física que temos com as terras que atravessamos cotidianamente, muitas vezes cobertas por concreto, quando não distantes dezenas de metros sob edifícios verticalmente impressionantes.

Quero celebrar em mim tais conhecimentos ancestrais, mas, ao mesmo tempo, reconheço como temos vivido apartados deles, no modo como ocupamos nossos espaços cotidianos e experienciamos nossas relações. Diante disso, sinto que minha prática enquanto artista do corpo, pesquisadora e educadora, bem como enquanto ser vivente no planeta Terra do século XXI, tem caminhado – e, também, rastejado, mancado, permanecido deitada6 – buscando jeitos de recuperar essa conexão. Sinto o mesmo no corpo que José é.

E o verbo se fez carne. A carne morre e se transforma. A terra, o chão têm fome de nossas palavras. O chão nos chama. Nos convoca a confrontá-lo através da gravidade. Por isso mantemos citações em inglês em seu formato original. Para quem não fala inglês ou lê com dificuldade como eu, o estranhamento com uma língua também se dá no corpo. Engraçado pensar que fui eu quem propôs à Laís a leitura de um texto estrangeiro, no caso do queniano wa Thiong'o (1997), e ela o abraçou. Pois convergíamos em pensar que se aproximar do chão poderia desde estar deitado até estar em pé rebolando e fazendo a raba irromper contra a ereção da coluna.

Trouxe a ideia de rebolar como um ato de se conectar ao chão. O quadril precisa se firmar para garantir a mobilidade desta parte do corpo. Firmar-se afundando os pés no chão, conectando-se intimamente à terra. Fazendo-se árvore, fazendo-se raiz, deixando-se comer pelo chão que, parafraseando Manoel de Barros (2016), “tem fome do meu olho”, tem fome dos meus pés, tem fome do meu quadril, tem fome do meu corpo todo. Rebolar é um movimento ancestral da mulher preta (MACHADO, 2020) afirmado em diversas culturas não ocidentais. Rebolar me conecta à minha ancestralidade negra, tão negada pela ocidentalidade que tentamos rebuscar e afirmar em nossas práticas escritas, artísticas e acadêmicas.

Também nesse movimento, lá na Suíça, encontrei Ann Cooper Albright (2019), pesquisadora e professora de Contato Improvisação que defende a importância da experiência corporal da gravidade como modo de sobrevivência na desorientação que tonaliza o século 21. Entrelaçando discussões sobre movimentos corporais e suas implicações culturais, ela nos lembra que resiliência individual e responsabilidade coletiva estão intimamente ligadas. E faz isso compartilhando práticas somáticas que convidam a pessoa leitora a parar, dar atenção a dança mínima que já está acontecendo em seu corpo, a confiar o peso do seu corpo ao chão e às outras pessoas, a se mover pelo espaço atenta a si e aos outros, a olhar mais com sua visão periférica, a ganhar uma consciência celular e respirar através dos poros, a sentir seus órgãos, a experimentar diferentes conexões com outros corpos.

Tais práticas estão divididas em seis capítulos intitulados, em ordem, “queda”, “desorientação”, “suspensão”, “gravidade”, “resiliência” e “conexão”. Eu não sei você, mas eu os sinto como

[…] meditations that map the physical and metaphysical aspects of a fall. As steps that can bring us to the ground. I love how they reverse the common view of “steps for mastering a skill” as an evolutionary way that leads us up. How they invite us to go lower. Deeper. How they invite us to see what is under the fall. How they invite us to dig the ground (ROSA, 2022, n.p.).7

Ann Cooper Albright (2019), Antônio Bispo dos Santos (2018), Casé Angatu Tupinambá (2018), Valter Hugo Mãe (2021) e Manoel de Barros (2016) me ensinaram muitos modos de caminhar mais próximos do chão. Com José, experimentei alguns. Inventamos outros.

bell hooks (2013), Walter Mignolo (2008), wa Thiong’o (1997) e Taisa Machado (2020), juntamente com as leituras propostas por Laís e a amizade com ela, vêm me ensinando que mesmo em pé, em queda ou rebolando, eu estou conectado ao chão, habitando este espaço ancestral. Juntes provocamos outros corpos para estarem mais próximos ao chão.

4. Como caminhar mais próximo do chão: uma oficina compartilhada

meu corpo é eu corpo sou meu eu corpo é somos são sou eu dentro fora do eu corpo no espaço em mim terra terra terra terreno terreiro roda de requebrar a sabedoria da raba

(Laís Cardoso da Rosa)8

Decidido o recorte do tema da oficina em junho de 2022, fizemos seu planejamento entre julho e outubro, com encontros online e presenciais. Foi a primeira ação pedagógica relacionada com nossas pesquisas de mestrado que criamos. Acontece que, durante nossa relação de orientação com Ana Terra, aprendemos que todo processo criativo é intrinsecamente um processo pedagógico, uma vez que a criação de algo já carrega em si a criação de seu modo de aprender e compartilhar.

Assim, foi importante desde o início considerar que estaríamos compartilhando com as pessoas participantes da oficina diferentes estratégias de criação e investigação, advindas tanto de nossos processos criativos e investigativos individuais quanto dessa criação compartilhada que nasceu no contexto da oficina no Projeto de Extensão, realizado na Universidade Estadual de Campinas de abril a novembro de 20229. Isso sem desconsiderar que esse seria possivelmente o primeiro contato dessas pessoas com as práticas corporais e os conceitos teóricos que estaríamos propondo.

Com isso em mente e, procurando fazer com que nosso plano de aula fosse uma possível resposta à pergunta “como contracolonizar o corpo-espaço?”, fomos fazendo escolhas sobre o modo como nos relacionaríamos com o espaço, sobre a ordem entre as práticas corporais e sobre os textos que serviriam de pano de fundo para nossas orientações e discussões ao longo da oficina.

Mesmo antes de decidirmos exatamente quais práticas compartilharíamos, uma grande questão foi como ordenar as suas partes, considerando que, inicialmente, queríamos dedicar momentos distintos ao corpo que tende mais à verticalidade e ao corpo que tende mais à horizontalidade. Inicialmente, para ir contra o costume de aulas de dança com uma abordagem somática do corpo, pensamos em começar no nível alto e ir para o nível baixo, invertendo a ordem do “triunfo postural” a que Yi-Fu Tuan (1977) faz referência. No entanto, considerando a necessidade de dar tempo para o corpo construir uma relação com o chão que o apoiaria na sequência das práticas em pé, decidimos iniciar explorando o nível baixo e, através das propostas, chamar a atenção para a relação entre o cima e o baixo que o corpo estaria construindo contínua, cíclica e espiraladamente.

Em 6 de outubro, delineamos um possível plano de aula, que registramos em nossa conversa de WhatsApp assim:

apresentação na sala, 20 minutos

falar quem somos, saber quem são e o que vamos fazer

momento técnico já fora, 50 minutos

reconhecer o chão. mover-se pelo pulso do pancadão. vais e voltas e ficas no chão, com a poética do Manoel.

intervalo, 10 minutos

composição coletiva ainda fora, 30 minutos

chamar a atenção para a ocupação desse espaço a partir do texto de Ngũgĩ wa Thiong’o.

transição para ir pra sala, 10 minutos

volta performativa?

encerramento, 1 hora

convite à escrita contracolonial a partir de Valter Hugo Mãe. conversa de compartilhamento da experiência. (ROSA, 2022b)

Nas seções que seguem, detalhamos o que foi proposto na oficina, analisamos como esse plano de aula foi aplicado e compartilhamos algumas reações das pessoas participantes.

4.1. O corpo

Já de início, acreditamos que é importante lembrar as pessoas participantes que respeitem os seus limites, busquem conforto, procurem sempre medir a extensão do seu contato com o chão, usem a respiração como ferramenta de entrega à gravidade. Ao ler esse texto, faça o mesmo. Tratando-se a oficina de um processo educativo do corpo, acreditamos ser importante ter parâmetros gerais apresentados desde o início, como um lugar para onde as pessoas participantes pudessem sempre voltar caso se sentissem perdidos ou desconfortáveis durante as práticas propostas.

Laís, então, guia as pessoas participantes a caminharem pelo espaço reparando nas sensações e simbolismos de ser corpo vertical. Em seguida, as incentiva a seguirem caminhando enquanto vão aos poucos criando um desejo de ir para o chão, que poderia ser acompanhado de uma sensação de peso ou cansaço. Quando o desejo fosse muito grande, quando o peso fosse tamanho que elas não pudessem mais suportar, Laís as convida a caminharem em busca de um lugar para se deitar no chão, dentro ou fora da sala.

São cinco as pessoas participantes. O convite para caminharem de um modo mais atento do que costumam caminhar as faz se moverem pela sala cada vez mais lentamente. A menção à sensação de cansaço e peso, que poderia acompanhar o desejo criado de ir para o chão em suas caminhadas, leva quase todas a se mover arrastando os pés. Vemos algumas darem passos em falso ou dois passos seguidos com o mesmo pé, em uma marcha até desconectada do chão – como quando tropeçamos e queremos evitar a queda. À medida que se aproximam do chão, no entanto, pode-se ver em quase todos os corpos a entrega à gravidade, o prazer de chegar no chão, o espalhamento inicial dos músculos. Começamos a perceber uma intimidade com o estar no chão, um relaxamento, uma relação de confiança.

Quando as pessoas já estão todas no chão, Laís sugere que se alonguem e mobilizem suas articulações conforme sintam necessidade para encontrar conforto em deitar-se de costas para o chão, se possível com os braços e pernas estendidos, posição em que ficariam por alguns minutos. Essa é a “posição do cadáver” na ioga, o shavasana.

Faço de conta que estou morta porque estou praticando a posição do cadáver. [...] O peso dos meus ossos, órgãos, músculos e articulações se espalha infinitamente pelo chão. A língua se dissolve. A garganta desaparece. Deixo de me agarrar à minha própria forma. Sou movimento sem procurar por ele. Quando estou na pose de cadáver, me dou conta do quanto me apego à vida (HAY, 2000, p. 1-2, grifo da autora, tradução nossa).10

Laís lê essa citação antes de convidar as pessoas participantes a permanecerem em shavasana por alguns minutos, deixando com que as palavras da coreógrafa americana Deborah Hay reverberem em seus corpos. Mas também, deixando-se encontrar os próprios pontos de atenção e transformação para permanecerem nessa posição. Como a respiração.

Momentos de longas e silenciosas pausas são dos meus maiores desafios quando atuo como educadora do corpo. Assim como espero que os participantes confiem o peso dos seus corpos para o chão, também devo confiar nesses corpos diante de mim e em sua sabedoria.

Depois de cerca de 5 minutos, inspirada por uma das práticas que Ann Cooper Albright (2019) detalha em seu livro, Laís pede às pessoas participantes que imaginem que estão deitadas em uma terra fofa e fresca, um pouco úmida. E que, a cada expiração, elas afundem mais e mais nessa terra, até que ela comece a preencher os espaços entre o corpo de cada um e o chão – como atrás do pescoço, atrás dos joelhos e na lombar. Agora que estão cercadas de terra por todos os lados, Laís as convida a se deixarem ocupar de terra por dentro. Crânio cheio de terra, caixa torácica cheia de terra, pelve cheia de terra. A cada inspiração, um novo espaço do corpo delas é ocupado até elas se sentirem plenamente misturadas ao chão.

Aqui está outro desafio de atuar como educadora do corpo. Em práticas que exigem tanta imaginação, sempre me questiono sobre a escolha das metáforas para prover uma fagulha para explorações somático-criativas do corpo sem fazer das minhas palavras conceitos de difícil apreensão.

Chamando a atenção para a sensação de ter o corpo cheio de terra, Laís guia as pessoas participantes a, lentamente, começarem a mover a cabeça de um lado para o outro sentindo essa terra se mover dentro do corpo de cada uma delas. Depois da cabeça, os seus braços e pernas, e então, com muito cuidado, a pelve, até que elas consigam se deitar de barriga para baixo. Ao guiá-las nessa mudança de posição, Laís as encoraja a estarem atentas a como se deslocam.

Ao chegarem a essa nova posição, o convite é feito no sentido de repararem nas eventuais diferenças com a posição anterior, momento em que Laís as encoraja a integrarem os olhos nessa exploração, reparando nas sensações e simbolismos de ser, agora, corpo horizontal.

Estou atravessando um período de árvore.

O chão tem gula de meu olho por motivo que meu

olho tem escórias de árvore.

O chão deseja meu olho vazado pra fazer parte do

cisco que se acumula debaixo das árvores.

O chão tem gula de meu olho por motivo que meu

olho possui um coisário de nadeiras.

O chão tem gula de meu olho pelo mesmo motivo

que ele tem gula por pregos por latas por folhas.

A gula do chão vai comer meu olho.

No meu morrer tem uma dor de árvore. (BARROS, 2016, p. 75)

Enquanto Laís sugere pontos de exploração nessa nova relação entre corpo e espaço, José entremeia sua fala com trechos dos poemas de Manoel de Barros (2016) selecionados, como o anterior, que toma uma relação de proximidade intensa entre chão e olho como fagulha para a transformação do corpo em algo mais do que humano. Apesar de não mencionarmos isso, nesse momento vemos corpos que começam a explorar uma certa animalidade ao se moverem.

Nesse momento, Laís dá voz a David Lapoujade (2002, p. 89, grifo do autor), dizendo que “o 'eu não aguento mais' não é, portanto, o signo de fraqueza da potência, mas expressa, ao contrário, a potência de resistir do corpo. Cair, ficar deitado, bambolear, rastejar são atos de resistência.” Ecoando as palavras do filósofo francês, Laís convida as pessoas participantes a rolarem e rastejarem a fim de se moverem mais expansivamente pelo chão e encontrarem novas posições e novos posicionamentos no espaço. Depois de pesarem na terra e se misturarem à terra, esse é o momento em que Laís chama a atenção das pessoas participantes para o fato de que elas são terra em movimento e que se desloca pelo espaço para ganhar outras formas em diferentes lugares.

Dentre esses lugares, as pessoas participantes são encorajadas a, continuando a rastejar e rolar para se deslocarem pelo espaço, procurarem encontrar um modo de voltar a ficar de pé. Como fagulha criativo-somática, quando os corpos participantes começam a diminuir seu contato com o chão, Laís os convida a imaginarem que começam a rolar e rastejar pelo ar.

Imagem 1 - Corpos próximos ao chão na horizontal - deitados.

Foto: Laís Rosa.

Ganhando a verticalidade, José propõe ao grupo procurar os alinhamentos que sustentam o corpo em pé. O movimento é de, mesmo em pé, continuar crescendo como se o topo da cabeça pudesse alcançar o teto e os pés afundassem no chão buscando crescer para baixo (fazendo-se árvore). Aí acontece a quebra.

Com os pés firmados no chão e com os joelhos levemente flexionados, José propõe micro movimentos do quadril: a anteversão e retroversão da pelve que aos poucos ganham mais tamanho e intensidade. Mas José não usa essas palavras técnicas. Diz: “báscula e empina o bumbum”. Sabendo que poderia haver certo estranhamento, já que o quadril é um lugar de constantes tabus, ao longo de toda a proposta, José segue afirmando o quadril como uma parte do corpo intimamente ligada a saberes ancestrais. “Rebolar é um movimento ancestral”, repete várias vezes.

Imagem 2 - Corpos próximos ao chão na vertical - experimentando através do quadril.

Foto: Laís Rosa.

José introduz um pulso inspirado na batida do funk carioca (tum-ta/tum-tum/tum-ta) e, a partir daí, provoca as pessoas presentes a explorar o movimento de também navegar com os quadris (tum-ta/tum-tum/tum-ta).

Sugere um movimento circular de quadril. O corpo poderia se desequilibrar e era essa a intenção. Como seria então caminhar nesse ritmo, crescendo para cima e para baixo, com os joelhos fletidos e rebolando? (tum-ta/tum-tum/tum-ta).

Imagem 3 - Corpos próximos ao chão na vertical - saindo da sala.

Foto: Laís Rosa.

Exploramos a trajetória de uma caminhada rebolativa em direção à saída da sala. Ensaiamos um sair e entrar na sala e entrar e sair no espaço de fora.

Vamos, por fim, silenciando o movimento do corpo e voltando para o aconchego do chão, mesmo que só internamente, sentindo o corpo que ainda vibra e espirala.

Imagem 4 - Corpos próximos ao chão na vertical - rebolando fora da sala.

Foto: Laís Rosa.

4.2. O espaço

Sentimos que escrevemos esse texto na corda bamba que há entre o reconhecimento de dicotomias para o estabelecimento de uma comunicação sobre o mundo e o constante questionamento delas como modo de sobrevivência nesse mesmo mundo. Assim, ainda que tenhamos intitulado ‘corpo’ e ‘espaço’ as duas primeiras seções do nosso plano de aula, a relação intrínseca entre a qualidade com que um corpo se move e o modo como ele ocupa o espaço sempre esteve lá. Afinal, nas palavras de wa Thiongo (1997), é pela presença do corpo que qualquer espaço pode ser transformado em um espaço de performance.

Imagem 5 - Corpos próximos ao chão na vertical e na horizontal - coexistência.

Foto: Laís Rosa.

No entanto, depois de termos vivenciado mais individualmente momentos de corpo horizontal e corpo vertical, bem como a conexão e circularidade entre eles, a proposta nessa segunda parte da oficina era reconhecermos o próprio corpo como parte de um grupo, bem como reconhecermos o espaço em grupo e o próprio grupo como um corpo com uma potência acentuada para ocupar o espaço.

Para tanto, voltamos a nos mover convidando as pessoas participantes a retomarem as movimentações que acabamos de experimentar, agora mais atentas à relação com os outros corpos. Junto desse convite, a provocação de percorrerem o espaço fora da sala onde começamos a oficina. As regras do jogo são as seguintes: moverem-se na vertical perto das outras pessoas quando a música estiver tocando, e se moverem na horizontal dispersos pelo espaço quando em silêncio. Em ambos os momentos a movimentação pode acontecer em deslocamento ou em pausa, desde que atenta a relação com o grupo.

There are many ways of looking at performance space. One is as a self-contained field of internal relations: the interplay of actors and props and light and shadows – mise.enscène – and between the mise-en-scène as a whole and the audience. The outer boundaries of this space are defined by a wall, material or immaterial. The material could be stone or wood or natural hedges. The immaterial is the outline formed by the audience in what is otherwise an open space (WA THIONG’O, 1997, p. 12).11

Conforme vemos que o grupo vai criando mais confiança entre si, seguimos alternando momentos com e sem música, mas agora sem associá-los obrigatoriamente à verticalidade ou horizontalidade, e a uma ocupação do espaço concentrada ou dispersa. Como se mover e como ocupar o espaço passa a ser escolha do grupo. Depois de alguns minutos de experimentação, convidamos os corpos participantes a encontrarem, juntos, um fim para esse corpo coletivo.

Imagens 6 e 7 - Corpo coletivo próximo ao chão.

|

|

|

Fotos: José Teixeira.

4.3. A palavra

Já comentamos antes que, no processo de planejar a oficina, escolhemos alguns textos para sugerir que as pessoas participantes lessem previamente de modo não obrigatório. Refletimos muito sobre como lidaríamos com esses textos na oficina em si e, para garantir que eles atravessariam os corpos participantes durante a oficina mesmo se ninguém os lesse, escolhemos criar uma situação dissonante, em que um de nós lia trechos selecionados enquanto o outro estava guiando um exercício.

Assumimos um risco nesse ato de improvisar ler trechos de wa Thiong’o (1997), Valter Hugo Mãe (2021) e Manoel de Barros (2016) como um diálogo entre nós no momento da oficina, mas ao escutar uma das participantes dizendo que ouvir esses trechos a fez carregar os textos com ela para a dança que estávamos propondo, sentimos que nossa escolha funcionou agregando outra camada poética às nossas falas enquanto guiávamos cada proposta corporal.

Para além dessa leitura dissonante e, por que não, performativa que fomos fazendo dos textos ao longo da oficina, antes da conversa de fechamento da oficina, escolhemos também propor um exercício de escrita em fluxo com o mote de registrar algo vivenciado pelo corpo durante a oficina e, ao mesmo tempo, inspirados pela linguagem de Barros (2016) e Mãe (2021), buscar fazer da nossa escrita também um ato de contracolonização. Uma escrita mais cheia de corpo, de um corpo que tinha acabado de experimentar situações que o convidam a se aproximar do chão.

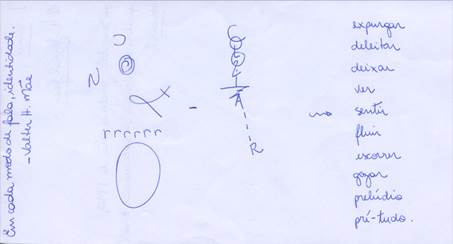

Imagem 8 - Escrita da participante V.B.

Acervo dos autores.

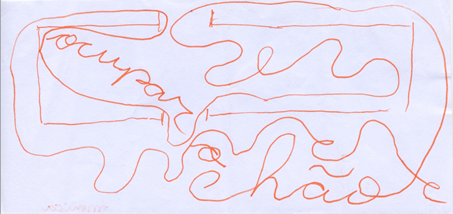

Imagem 9 - Escrita da participante M.C.

Acervo dos autores.

Citação e palavras colhidas dos textos lidos e das práticas experimentadas. Formas que se parecem com letras. Formas curvas, em círculo ou espiral. Lista de verbos que desembocam em palavras que flertam com a origem, o ancestral. Palavras em movimento que desenham um mapa do chão dançado junto dos outros participantes.

Reverberando a última imagem, com foco nos modos de ocupação do espaço que experimentamos durante a oficina, a participante F.V., também integrante do Projeto de Extensão, escreveu:

Quanto o corpo ocupa no espaço? Qual o espaço que o corpo ocupa? Quanto é permitido ao corpo ocupar? De espaço físico e de espaço cultural. De espaço social. Se a vertical busca o ápice da altura, de cima vemos apenas pontos, círculos, esferas. Um coletivo ocupa mais. Um coletivo de pontos. O horizontal visto de cima ocupa mais espaço. A que ponto de vista te interessa ser observado? De qual modo de ocupação do espaço te interessa ver?

Além do exercício de escrita, pudemos mover palavras juntes também durante a conversa que findou a oficina. Nela, algumas pessoas participantes comentaram sobre escrever ao contrário ou escrever com rabiscos como estratégias para contracolonizarem a sua escrita. Outro, sobre como precisamos de limites para escapar deles. Outra, sobre como o que a mantém no chão não é a gravidade, mas as relações. Outro, sobre como foi experimentar, durante a oficina, ser uma minhoca minhocando miolos. Outra, sobre como precisamos de raízes para colher frutos. José nos lembra que precisamos romper a ereção para flertar com a flexibilidade. Ouvindo-o de corpo inteiro, Laís convida a todos e a si mesma para fazer o quadril pensar.

Essa foi a primeira oficina que criamos a partir de nossas inquietações a respeito da contracolonização do corpo e do espaço nas artes performativas. Em sua riqueza, os compartilhamentos dos participantes, em movimento e palavra, nos mostram a vastidão desse rio que escolhemos, juntes, nadar. Seguimos.

5. Considerações espiralais

Tudo para nós é rodando. Tudo para os colonizadores é linear. É um olhar limitado a uma única direção.

(Antônio Bispo dos Santos)

Da atenção ao corpo à ocupação do espaço, como podemos contracolonizar nossa presença no mundo? Em pé, explorar a báscula que leva a desequilíbrios? Voltar? Posição do cadáver? Corpo terra, rolamentos e rastejamentos? Apoios para voltar a ficar em pé? Exploração entre vertical e horizontal? Misturar-se à terra? Perceber as raízes? Animalizar-se? A palavra enquanto gesto?

Aqui, no embaixo deste texto, nestas por ora últimas palavras, entendemos que estar próximes ao chão é um movimento de nos conectar às nossas ancestralidades estando deitades ou rebolando, ou rastejando, ou caminhando, ou caindo, ou tropeçando, ou ficando em pé, ou acocorando-se, ou movendo-se como for com atenção ao corpo e ao espaço como ato de resistência (contra os poderes que atuam sobre o corpo). Podemos romper com a ereção da coluna que por muito tempo foi sinônimo de corpo civilizado. Afirmamos que essa civilidade nos desconecta do chão, da natureza, do que nos é ancestral. Construímos uma relação mais próxima com o chão sob nossos pés e com os chãos de nossas histórias para aprender o que não sabemos do mundo e de nós, como ouvimos de Antônio Bispo dos Santos (2018, p. 51):

Contracolonizar. No dia em que as universidades aprenderem que elas não sabem, no dia em que as universidades toparem aprender as línguas indígenas – em vez de ensinar –,[...] no dia em que eles se dispuserem a aprender conosco como aprendemos um dia com eles, aí teremos uma confluência. Uma confluência entre os saberes. Um processo de equilíbrio entre as civilizações diversas desse lugar. Uma contracolonização.

Em vez de seguir a linearidade de um movimento corporal no movimento dançado e na escrita, buscamos espiralar as ideias e memórias de nossa prática dentro do projeto _entre_paisagens. Não queremos fechar o texto com uma grande conclusão, ou teoria, ou contribuição acadêmica, pois nós-corpos ainda reverberam a experiência de viver conhecimentos tão anteriores. Afirmamos um saber que já existe e que é anterior a nós. Retornamos à parte de cima do texto não para responder às perguntas que fizemos no início, mas para reperguntá-las, e convidamos você a espiralar conosco. Para confluir conosco. Para entrar na nossa roda.

Referências

ALBRIGHT, A. C. How to land: finding ground in an unstable world. New York, NY, United States of America: Oxford University Press, 2019. 224 p.

BARROS, M. de. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro, RJ: Alfaguara, 2016. 118 p.

ENTRE PAISAGENS. Como caminhar mais perto do chão. Oficinas. 2022. Disponível em: <https://sites.google.com/view/entrepaisagens/oficinas?authuser=0>. Acesso em: 22 mai. 2023.

HAY, D. my body, the buddhist. Middletown, CT, United States of America: Wesleyan University Press, 2000. 104 p.

HOOKS, b. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Trad: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

LAPOUJADE, D. O corpo que não aguenta mais. In: Daniel Lins e Sylvio Gadelha (Orgs.). Nietzsche e Deleuze: que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza, CE: Secretaria da Cultura e Desporto, 2002. p. 81-90.

MACHADO, R; TUPINAMBA, C. A. X. Nós não somos donos da terra, nós somos a terra. IHU Online - Revista do Instituto Humanitas Unisinos. Edição 527. 27 de agosto de 2018. Disponível em: <https://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/7395-nos-nao-somos-donos-da-terra-nos-somos-a-terra>. Acesso em: 20 abr. 2023.

MACHADO, T. Taísa Machado, o afrofunk e a ciência do rebolado. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2020.

MÃE, V. H. O cadáver de todas as coisas está na língua. In: MÃE, V. H. As doenças do Brasil. Porto: Porto Editora, 2021. p. 90-96.

MIGNOLO, W. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Cadernos de Letras da UFF, v. 34, n. 1, p. 287-324, 2008.

ROSA, L. C. da. how me-body got closer to the ground | como me lembrei do Brasil com eu-corpo no chão. Thesis (Master in Visual Arts/Master of Arts in Public Spheres) – École de Design et Haute École d’Art du Valais. Orientação de Petra Köhle. Sierre, Suíça, 2022a.

ROSA, L. C. da. [planejamento da oficina]. Whatsapp: Conversa com José Teixeira. 6 out. 2022b. 19h47. 1 mensagem de Whatsapp.

SANTOS, A. B. Somos da terra. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, n. 12, p. 44-51, ago. 2018. Disponível em: <https://piseagrama.org/artigos/somos-da-terra/>. Acesso em: 20 abr. 2023.

SANTOS FILHO, J.T. dos. Diário de bordo - José Teixeira. Campinas: 28 abr. 2022. 1 diário de bordo.

TUAN, Y. Space and Place: The Perspective of Experience. Royaume-Uni: University of Minnesota Press, 1977. 235 p.

WA THIONG’O, N. Enactments of power: The politics of performance space. TDR/The Drama Review, v. 41, n. 3, p. 11-30, 1997. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1146606>. Acesso em: 27 set. 2022.

1 Alinhades com as abordagens somáticas do corpo na dança, que olham para mente-corpo de modo integrado e nos lembram de que não temos um corpo, mas somos um corpo, insistimos, no presente texto, em não nos referir a nós-corpos ou a outros corpos fazendo uso de pronomes possessivos. Fazemos isso a partir da proposta de Rosa (2022a).

3 Tradução nossa: “O espaço de performance também é constituído pela totalidade de suas relações externas com esses outros centros e campos. Onde eles estão localizados em relação uns aos outros? Quem acessa esses centros e com que frequência? Em outras palavras, importa se, digamos, o espaço do artista está localizado em um bairro da classe trabalhadora, em um bairro residencial burguês, nos guetos ou nas áreas lustrosas de nossas cidades. A verdadeira política do espaço de atuação pode muito bem residir no campo de suas relações externas; em seu engajamento conflitante real ou potencial com todos os outros santuários de poder e, em particular, com as forças que possuem as chaves desses santuários. Os santuários podem ser a sinagoga, a igreja, a mesquita, o templo, o parlamento, tribunais, estações de televisão e rádio, a mídia eletrônica e impressa, os campos de jogos em sala de aula de todos os tipos e disfarces. Em outras palavras, muitas vezes não é tanto uma questão do que acontece ou poderia acontecer no palco a qualquer momento, mas sim o controle de acesso e contato contínuos.”

4 Tradução nossa: “Ouço em ‘contra’ um potencial de encontro que não ouço em ‘anti’ ou ‘de’. E é por isso que, enquanto estes dois estão mais provavelmente ligados aos significados ‘contra’ e ‘oposto a’, ‘contra’ também pode ser ligado a ‘em troca’, abrindo a possibilidade de vermos um movimento concreto indo em outra direção. Um movimento que não tem medo de ir ao encontro do diferente”.

5 Criado com o intuito de funcionar como um grupo de estudos budistas online, O lugar existe como uma plataforma que oferece palestras e encontros para participantes inscritos praticarem juntos ensinamentos budistas, além de oferecer gratuitamente parte de seus conteúdos em suas redes sociais abertas. Cf. https://olugar.org/.

6 Faço referência, aqui, ao filósofo francês David Lapoujade (2002, p. 89): “O “eu não aguento mais” não é, portanto, o signo de fraqueza da potência, mas expressa, ao contrário, a potência de resistir do corpo. Cair, ficar deitado, bambolear, rastejar são atos de resistência.”

7 Tradução nossa: “Meditações que mapeiam os aspectos físicos e metafísicos de uma queda. Como passos que podem nos levar ao chão. Adoro como invertem a visão comum de "passos para dominar uma habilidade" como um caminho evolutivo que nos leva para cima. Como nos convidam a descer. Mais fundo. Como nos convidam a ver o que está abaixo da queda. Como nos convidam a cavar o chão”.

8 Produção do exercício de escrita final da oficina como caminhar mais perto do chão.

9 O projeto e outras informações podem ser encontrados no website: https://sites.google.com/view/entrepaisagens/o-projeto. Acesso em: 02 jun. 2023.

10 Do original: “I make believe I am dead because I am practicing the corpse pose. […] The weight of my bones, organs, muscles, and joints endlessly spreads out into the floor. Tongue dissolves. Throat disappears. I abandon holding onto the shape of me. I am movement without looking for it. When I am in corpse pose I realize how much I hold onto life”.

11 Tradução nossa: “Existem muitas maneiras de olhar para o espaço de atuação. Um é como um campo autocontido de relações internas: a interação de atores e adereços e luz e sombras - mise-en-scene - e entre a mise-en-scene como um todo e o público. Os limites externos deste espaço são definidos por uma parede, material ou imaterial. O material pode ser pedra ou madeira ou sebes naturais. O imaterial é o contorno formado pelo público no que de outra forma seria um espaço aberto”.